La Doctrine Obama [2/5] : La stratégie au Moyen-Orient

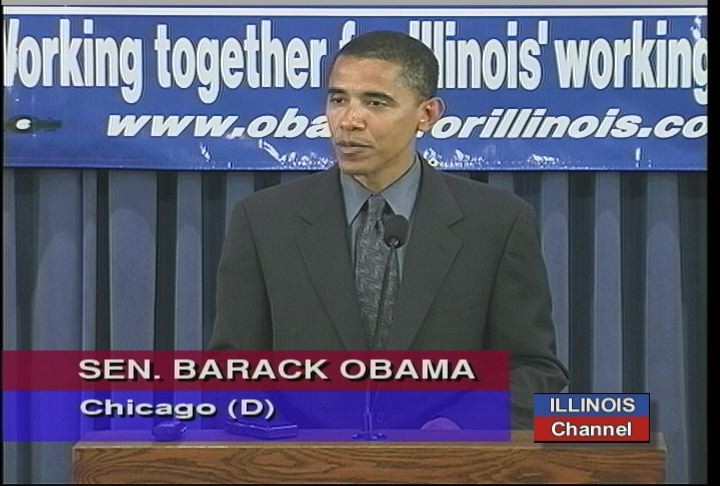

Barack Obama, lorsqu’il était sénateurJ’ai d’abord parlé avec Obama de la politique étrangère lorsqu’il était sénateur des États-Unis, en 2006. À l’époque, je connaissais surtout le texte d’un discours qu’il avait prononcé quatre ans plus tôt, lors d’un rassemblement contre la guerre à Chicago. Ce fut un discours inhabituel pour un rassemblement contre la guerre en ce qu’il n’était pas contre la guerre ; Obama, alors sénateur de l’Illinois, a argumenté contre une seule guerre en particulier et, à l’époque, encore théorique. “Je ne me fais pas d’illusions sur Saddam Hussein,” a-t-il déclaré. “C’est un homme brutal. Un homme impitoyable… Mais je sais aussi que Saddam ne pose pas de menace imminente et directe aux États-Unis ou à ses voisins.” Il a ajouté : “Je sais que l’invasion de l’Irak sans une justification claire et sans un soutien international fort ne fera que souffler sur les flammes du Moyen-Orient, et encourager les pires, et non les meilleurs, élans du monde arabe, et renforcer le recrutement de l’armée d’al-Qaïda.” Ce discours m’avait rendu curieux au sujet de son auteur. J’ai voulu comprendre comment un sénateur de l’État de I’Illinois, professeur de droit à temps partiel qui a passé son temps à voyager entre Chicago et Springfield, en était venu à une compréhension plus éclairée du bourbier qui s’annonçait que les plus expérimentés des penseurs en politique étrangère de son parti, y compris des figures telles que Hillary Clinton, Joe Biden et John Kerry, sans parler de, bien sûr, la plupart des républicains et de nombreux écrivains et analystes de la politique étrangère, dont moi. Depuis cette première réunion en 2006, j’ai interrogé Obama périodiquement, principalement sur des sujets liés au Moyen-Orient. Mais pendant ces quelques derniers mois, j’ai passé plusieurs heures à parler avec lui de thèmes plus larges de sa politique étrangère « à long terme », y compris des sujets dont il aime particulièrement s’entretenir, ceux qui n’ont rien à voir avec le Moyen-Orient. « Daech n’est pas une menace existentielle pour les États-Unis, » m’a-t-il dit dans une de ces conversations. « Le changement climatique est une menace existentielle potentielle pour le monde entier, si nous ne faisons pas quelque chose. » Obama a expliqué que le changement climatique l’inquiète en particulier parce que « c’est un problème politique parfaitement conçu pour repousser l’intervention gouvernementale. Il implique chaque pays et c’est un cas d’urgence comparativement lent, ainsi il y a toujours quelque chose apparemment plus urgent à l’ordre du jour. » À l’heure actuelle, bien sûr, la Syrie est la plus urgente des questions « apparemment plus urgentes ». Mais à n’importe quel moment, l’entière présidence d’Obama pourrait être renversée par une agression nord-coréenne ou une attaque de la Russie contre un membre de l’OTAN, ou une attaque planifiée de l’État Islamique sur le sol américain. Peu de présidents ont fait face à de telles épreuves diverses au niveau international comme Obama et le défi pour lui, comme pour tous les présidents, a été de distinguer la simple urgence de l’urgence vraiment importante et de se concentrer sur cette dernière. Mon but dans nos récentes conversations était de voir le monde par les yeux d’Obama et comprendre ce qu’il croit devoir être le rôle de l’Amérique dans le monde. Cet article est nourri par notre récente suite de conversations, qui ont eu lieu dans le bureau ovale ; lors de déjeuners dans sa salle à manger ; à bord de Air Force One ; et à Kuala Lumpur pendant sa visite la plus récente en Asie, en novembre. Il tire aussi ses informations de mes précédents entretiens avec lui, de ses discours et des nombreuses considérations publiques, aussi bien que des conversations avec ses principaux conseillers en politique étrangère et en sécurité nationale, avec les dirigeants étrangers et leurs ambassadeurs à Washington, avec les amis du président et d’autres qui ont parlé avec lui de ses politiques et de ses décisions, et ses adversaires et détracteurs. Leon Panetta (à gauche) assiste à un point de presse sur la stratégie militaire en janvier 2012. Panetta, alors ministre de la Défense nationale d’Obama, a critiqué l’échec présidentiel à faire respecter la ligne rouge syrienne.Pendant la durée de nos conversations, je suis venu voir Obama comme un président devenu progressivement plus fataliste à propos des limites du pouvoir de l’Amérique à diriger les événements mondiaux, même si, à la fin de sa présidence, il a accumulé un ensemble d’avancées majeures potentiellement historiques en politique étrangère – des avancées controversées, provisoires, sans aucun doute, mais néanmoins réalisées : l’ouverture de Cuba, l’entente sur le changement climatique de Paris, la négociation de l’accord sur le Partenariat Trans-Pacifique et, bien sûr, l’accord nucléaire avec l’Iran. Un travail qu’il a accompli malgré son impression croissante que de plus grandes forces – le contre-courant du sentiment tribal dans un monde qui devrait avoir abandonné ses atavismes ; la résistance des petits hommes qui gouvernent de grands pays de façon contraire à leurs propres intérêts supérieurs ; la persistance de la peur en tant qu’émotion humaine dominante conspirant contre les meilleures intentions de l’Amérique. Mais il a aussi appris, m’a-t-il dit, que très peu de choses sont accomplies dans les affaires internationales sans la gouvernance américaine. Obama m’a parlé de cette apparente contradiction. “Je veux un président qui sente que vous ne pouvez tout résoudre,” dit-il. D’autre part, “si nous ne fixons pas l’agenda, il ne se passe rien.” Il explique ce qu’il voulait dire. “Le fait qu’il n’y a pas un sommet où j’ai assisté depuis que je suis président où nous n’avons pas fixé l’agenda, où nous n’étions pas responsables pour les résultats-clés,” dit-il. “C’est aussi vrai quand vous parlez de sécurité nucléaire, de sauvetage du système financier international ou si vous parlez du climat.” Un jour, lors d’un lunch dans la salle à manger du bureau ovale, j’ai demandé au président comment il pensait que la politique étrangère serait comprise par les historiens. Il commença par me décrire la grille à quatre cases représentant les écoles principales de pensée de la politique étrangère américaine. Une des cases s’appelle l’isolationnisme, il l’a écartée d’un geste de la main. “Le monde rapetisse de jour en jour,” dit-il. “Le retrait est intenable.” Il a appelé les autres cases réalisme, interventionnisme libéral et internationalisme. “Je suppose que vous pouvez m’appeler un réaliste car je pense que nous ne pouvons à aucun moment soulager toute la misère du monde,” dit-il. “Nous devons choisir où nous pouvons avoir un réel impact.” Il a aussi noté qu’il était assez évidemment un internationaliste, étant donné son dévouement au renforcement des organisations multilatérales et des normes internationales. Je lui ai dit mon impression que les différents traumatismes des sept années précédentes avaient en tout cas intensifié son engagement envers une modération guidée par le réalisme. Est-ce que presque deux termes complets à la Maison-Blanche l’avaient aigri sur l’interventionnisme ? “Malgré tous nos défauts, les États-Unis ont clairement été une force du bien dans le monde,” dit-il. “Si vous nous comparez à toutes les super puissances antérieures, nous agissons moins sur les bases restreintes à notre propre intérêt, et nous nous sommes intéressés à établir des normes qui bénéficient à tout le monde. S’il est possible de faire le bien à un coût supportable, nous le faisons.”

Si une crise, ou une catastrophe humanitaire, ne respecte pas les critères stricts de ce qui constitue une menace directe à la sécurité nationale, Obama dit qu’il ne croit pas qu’on devrait le contraindre au silence. Il a suggéré être réaliste au point de pouvoir porter un jugement sur les autres dirigeants. Même s’il n’a pas jusqu’ici exclu l’usage direct de la puissance américaine pour détrôner Assad, il a estimé qu’il n’avait pas eu tort de l’avoir appelé à partir. « Souvent, quand vous recevez des détracteurs de notre politique syrienne, une des choses qu’ils vont pointer du doigt est que “vous avez appelé Assad à partir mais vous ne l’y avez pas forcé. Vous n’avez pas envahi.” Et l’idée est que si vous n’alliez pas renverser le régime, il n’aurait fallu rien dire. Pour moi, c’est un argument étrange, l’idée que si nous utilisons notre autorité morale pour dire “c’est un régime brutal et ce n’est pas la façon dont un dirigeant devrait traiter son peuple,” une fois que vous avez dit cela, vous êtes obligés d’envahir le pays et mettre en place un gouvernement que vous préférez.” « Je suis très internationaliste, » a dit Obama dans une conversation ultérieure. « Et je suis aussi un idéaliste, dans la mesure du possible, parce que je crois que nous devons promouvoir des valeurs comme la démocratie et les droits de l’homme et des normes et des valeurs, parce qu’elles ne servent pas uniquement nos intérêts lorsque plus de gens adoptent les valeurs que nous partageons – de la même façon qu’économiquement, si les gens adoptent l’État de droit et le droit de propriété et ainsi de suite, c’est à notre avantage – mais parce que cela fait du monde un endroit meilleur. Et je souhaite le dire d’une façon très bête, et d’une façon dont Brent Scowcroft ne le dirait probablement pas. » « Maintenant que j’ai dit cela, » a-t-il ajouté, « je crois aussi que le monde est un endroit rude, compliqué, confus, et plein de souffrance et de tragédie. Et pour faire avancer à la fois nos intérêts sécuritaires et ces idéaux et valeurs auxquels nous tenons, nous devons être têtus tout en gardant un grand cœur, bien choisir les endroits, et reconnaître que certaines fois, le mieux que nous pourrons faire sera de mettre un coup de projecteur sur une chose terrible, mais sans croire que nous pourrons automatiquement la résoudre. Certaines fois, nos intérêts sécuritaires s’opposeront à nos soucis à propos des droits de l’homme. Certaines fois, nous pourrons faire quelque chose pour des innocents qu’on tue, mais certaines fois nous ne pourrons pas. » Si Obama ne s’était jamais demandé si l’Amérique était vraiment l’unique nation indispensable au monde, il a arrêté de le faire. Mais il est l’un des rares présidents à parfois sembler s’indigner contre ce caractère indispensable plutôt qu’y adhérer. « Les resquilleurs m’exaspèrent, » m’a-t-il dit. Récemment, Obama a averti que la Grande-Bretagne ne serait plus capable de prétendre à une « relation spéciale » avec les États-Unis si elle ne s’engageait pas à dépenser au moins 2% de son PIB à la défense. « Vous devez payer votre part, » a dit Obama à David Cameron, qui a par la suite respecté le seuil de 2%. Obama a expliqué qu’une partie de sa mission de président est d’aiguillonner les autres pays pour qu’ils agissent d’eux-mêmes, plutôt que d’attendre d’y être amenés par les États-Unis. La défense de l’ordre international libéral contre la terreur djihadiste, l’aventurisme russe et les pressions chinoises dépendent en partie, croit-il, de la volonté des autres nations d’en partager la charge avec les États-Unis. Voilà pourquoi la controverse autour de cette assertion – faite par un fonctionnaire anonyme au New Yorker durant la crise en Libye de 2011 – selon laquelle sa politique consisterait à “diriger depuis l’arrière” l’a perturbé. “Nous n’avons pas à être toujours ceux qui sont à l’avant,” m’a t-il dit. “Quelquefois nous allons obtenir ce que nous voulons précisément parce que nous partageons les mêmes objectifs. L’ironie est que c’était précisément afin d’empêcher les États européens et arabes de s’accrocher à nos basques pendant que nous menions tous les combats, que nous avons insisté à dessein,” pour qu’ils mènent la mission pour renverser Mouammar Khadafi en Libye. “Cela faisait partie de la campagne contre les resquilleurs.” Le président semble également croire que le partage du leadership avec d’autres pays est un moyen de contenir les pulsions les plus incontrôlées de l’Amérique. « L’une des raisons pour lesquelles je me suis tant concentré sur une intervention multilatérale où nos intérêts directs ne sont pas en jeu, c’est que le multilatéralisme régule la démesure, » a-t-il expliqué. Il évoque constamment ce qu’il estime des échecs du passé de l’Amérique à l’étranger comme un moyen de contrôler l’arrogance américaine. « Nous avons l’histoire, » dit-il. « Nous avons l’histoire en Iran, nous avons l’histoire en Indonésie et en Amérique centrale. Nous devons donc être attentifs à notre histoire lorsque nous commençons à parler d’intervention, et comprendre la source de la méfiance d’autres peuples. » Obama et le président cubain Raúl Castro lors du Sommet des Amériques au printemps dernier.Dans ses efforts pour décharger l’Amérique de certaines responsabilités en matière de politique étrangère sur ses alliés, Obama semble être un président de désengagement classique à la manière de Dwight D. Eisenhower et Richard Nixon. Le désengagement, dans ce contexte, est défini comme « faire marche arrière, dépenser moins, limiter les risques et se décharger de tâches sur les alliés, » m’a expliqué Stephen Sestanovich, un expert de la politique étrangère présidentielle au Conseil des relations étrangères. « Si John McCain avait été élu en 2008, vous auriez toujours vu un certain degré d’austérité, » a déclaré Sestanovich. « Il est ce que le pays voulait. Si vous entrez en fonction au milieu d’une guerre qui ne se déroule pas bien, vous êtes convaincu que le peuple américain vous a embauché pour faire moins. » Une différence entre Eisenhower et Nixon, d’une part, et Obama, d’autre part, dit Sestanovich, est que Obama « semble avoir eu un engagement idéologique personnel à l’idée que la politique étrangère avait consommé trop d’attention et de ressources de la nation. » Je questionnai Obama à propos de ce désengagement. “Presque toutes les puissances du monde ont succombé” à l’expansionnisme, dit-il. « L’idée qu’à chaque fois qu’il y a un problème, nous envoyons nos militaires pour imposer l’ordre, ne me semble pas une idée intelligente. Nous ne pouvons pas faire cela. » Mais une fois qu’il a décidé qu’un défi particulier représente une menace directe à la sécurité nationale, il a montré une volonté d’agir unilatéralement. C’est une des plus grandes ironies de la présidence d’Obama : il a inlassablement remis en cause l’efficacité de l’usage de la force, mais il est également devenu le plus performant des chasseurs de terroristes de l’histoire de la présidence, un qui transmettra à son successeur un ensemble d’outils à faire rêver un assassin accompli. « Il applique différents standards à la menace directe des États-Unis, » dit Ben Rhodes. « Par exemple, malgré ses réticences au sujet de la Syrie, il n’a pas eu une hésitation pour le drone. » Certains détracteurs avancent qu’il aurait dû y réfléchir à deux fois sur ce qu’ils perçoivent comme une utilisation excessive des drones. Mais John Brennan, le directeur de la CIA d’Obama, m’a dit récemment que lui et le président « avaient des vues similaires sur la théorie de la guerre juste. » Le président réclame une quasi-certitude d’absence de dommages collatéraux. Ceux qui parlent avec Obama de la pensée djihadiste disent qu’il possède une compréhension sans illusions des forces qui animent la violence apocalyptique parmi les musulmans radicaux, mais il a été prudent en l’exprimant publiquement, par crainte d’exacerber la xénophobie antimusulmane. Il comprend le réalisme tragique du péché, la lâcheté et la corruption, et a une appréciation hobbesienne de la façon dont la peur façonne le comportement humain. Et pourtant, il a toujours et avec une apparente sincérité, professé avec optimisme que le monde s’incline vers la justice. Il est, en quelque sorte, un optimiste hobbesien. Jeffrey Goldberg parle au conseiller adjoint à la sécurité nationale Ben Rhodes des nouveaux liens des États-Unis avec Cuba et de leur impact sur la politique américaine dans son ensemble. Visionnez la conversation en entier avec Ben Rhodes ici.Les contradictions ne finissent pas là. Bien qu’il ait une réputation de prudence, il a également souhaité remettre en question certaines hypothèses de longue date concernant la conception traditionnelle de la politique étrangère des États-Unis. À un degré remarquable, il est prêt à se demander pourquoi les ennemis de l’Amérique sont ses ennemis, ou pourquoi certains de ses amis sont ses amis. Il a renversé un demi-siècle de consensus bipartite afin de rétablir les liens avec Cuba. Il s’est demandé pourquoi les États-Unis devraient éviter d’envoyer leurs forces au Pakistan pour tuer les dirigeants d’al-Qaïda, et, en privé, se demande pourquoi le Pakistan, qu’il considère comme un pays désastreusement dysfonctionnel, devrait être considéré comme un allié des États-Unis. Selon Leon Panetta, il s’est demandé pourquoi les États-Unis devrait maintenir le prétendu avantage militaire qualitatif d’Israël, ce qui lui donne accès à des systèmes d’armes plus sophistiqués que ce que les alliés arabes de l’Amérique reçoivent ; mais il a également remis en question, souvent durement, le rôle que les alliés arabes sunnites de l’Amérique jouent à fomenter le terrorisme anti-américain. Il est clairement irrité que l’orthodoxie de la politique étrangère l’oblige à traiter l’Arabie saoudite comme un allié. Et bien sûr, il a décidé dès le début, en face d’une importante critique, qu’il voulait tendre la main aux plus ardents ennemis de l’Amérique au Moyen-Orient, l’Iran. L’accord nucléaire qu’il a conclu avec l’Iran prouve, au moins, qu’Obama ne craint pas le danger. Il a parié la sécurité mondiale et son propre héritage que l’un des principaux États commanditaires du terrorisme au monde adhérera à un accord de limitation de son programme nucléaire. « Lâcher des bombes sur quelqu’un pour prouver que vous êtes prêt à lacher des bombes sur quelqu’un est simplement la pire raison d’utiliser la force. » On considère, au moins parmi ses détracteurs, qu’Obama a cherché à conclure un accord avec l’Iran parce qu’il a une vision du rapprochement historique américano-persan. Mais son désir d’un compromis sur le nucléaire était né autant du pessimisme que de l’optimisme. « L’accord iranien n’a jamais eu pour principal objectif d’essayer d’ouvrir une nouvelle ère de relations entre les États-Unis et l’Iran, » m’a dit Susan Rice. « Il était bien plus pragmatique et minimaliste. Le but était très simplement de rendre un pays dangereux considérablement moins dangereux. Personne ne s’attendait à ce que l’Iran devienne un acteur bienveillant. » J’ai un jour cité à Obama une scène du Parrain 3, dans laquelle Michael Corleone est en colère et se plaint de son échec à échapper à l’emprise du crime organisé. J’ai dit à Obama que le Moyen-Orient était à sa présidence ce que la pègre est à Corleone, et j’ai commencé à citer Al Pacino : « Juste quand je m’en croyais sorti – » « Ils m’y ramènent, » a dit Obama, terminant l’idée. L’histoire de la rencontre d’Obama avec le Moyen-Orient suit une courbe de désillusion. Pendant sa première période prolongée de gloire, en tant que candidat à la présidentielle en 2008, Obama a souvent parlé de la région avec espoir. À Berlin cet été, dans un discours devant 200 000 Allemands en adoration, il a dit « C’est le moment où nous devons aider à répondre à l’appel d’une nouvelle aube au Moyen Orient. » L’année suivante, en tant que président, il a fait un discours au Caire afin de rétablir les relations des États-Unis avec les musulmans du monde. Il a parlé des musulmans dans sa propre famille, de son enfance en Indonésie, et a confessé les péchés de l’Amérique même lorsqu’il critiquait ceux du monde musulman qui diabolisaient les États-Unis. Sa promesse de régler le conflit israélo-palestinien, ce qu’on a alors cru être la préoccupation centrale qui animait les musulmans arabes, a cependant attiré mon attention. Sa sympathie pour les Palestiniens a ému l’auditoire mais a compliqué ses relations avec Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, en particulier parce que Obama a aussi décidé d’éviter Jérusalem lors de sa première visite présidentielle au Moyen-Orient. Quand j’ai demandé à Obama ce qu’il avait récemment espéré accomplir avec son discours de rétablissement du Caire, il a dit qu’il avait essayé – sans succès, il l’a admis – de persuader les musulmans d’examiner de plus près les racines de leur mécontentement. « Mon argument était le suivant : nous allons tous arrêter de prétendre que la cause des problèmes du Moyen-Orient est Israël, » m’a-t-il dit. « Nous voulons travailler à aider les Palestiniens à parvenir à un État et à la dignité, mais j’espérais que mon discours pourrait déclencher une discussion, pourrait créer un espace aux musulmans afin de régler les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés, les problèmes de gouvernance et le fait que certains des courants de l’Islam ne sont pas passés par une réforme qui aiderait les gens à adapter leurs doctrines religieuses à la modernité. Ma pensée était : je communiquerai sur le fait que les États-Unis ne bloquent pas la voie de ce progrès, que nous aiderons, de toutes les manières possibles, à l’avancement des objectifs d’un programme arabe pratique réussi qui procure une vie meilleure aux gens ordinaires. » Le Premier ministre britannique David Cameron, entouré de représentants du Royaume-Uni, assiste à un diner à la Maison-Blanche en janvier 2015.Grâce à la première vague du Printemps arabe, en 2011, Obama a continué à parler avec optimisme de l’avenir du Moyen-Orient, à coller aussi près que jamais de l’ordre du jour de ce que l’on appelle la liberté de George W. Bush, qui a été caractérisé en partie par la conviction que les valeurs démocratiques pourraient être implantées au Moyen-Orient. Il a assimilé les manifestants en Tunisie et de la place Tahrir avec Rosa Parks [une militante de la lutte contre la ségrégation raciale, NdT] et les « patriotes de Boston » [victoire de Lexington et de Concord en 1775, lors du premier conflit de la guerre d’indépendance des États-Unis, NdT]. « Après les décennies d’acceptation du monde tel qu’il est dans la région, nous avons une chance d’atteindre le monde tel qu’il devrait être, » a-t-il dit dans un discours à l’époque. « Les États-Unis soutiennent un ensemble de droits universels. Et ces droits incluent la liberté d’expression, la liberté d’assemblée pacifique, la liberté de religion, l’égalité des hommes et des femmes dans le cadre de l’État de droit et le droit de choisir vos propres dirigeants… Notre soutien à ces principes n’est pas d’un intérêt secondaire. » Mais au cours des trois années suivantes, comme le printemps arabe a renoncé à ses promesses initiales et que la brutalité et les dysfonctionnements ont submergé le Moyen-Orient, le président a renoncé à ses illusions. Certaines de ses déceptions les plus profondes concernent les leaders du Moyen-Orient eux-mêmes. Benjamin Netanyahou est dans sa propre catégorie : Obama a longtemps cru que Netanyahou pourrait apporter une solution à deux États qui protégerait le statut d’Israël en tant que démocratie majoritairement juive, mais il est trop timoré et politiquement paralysé pour le faire. Obama n’a aussi eu guère de patience envers Netanyahu et d’autres leaders du Moyen-Orient qui mettent en doute sa vision de la région. Lors d’une des réunions de Netanyahou avec le président, le Premier ministre israélien s’est lancé sur un discours professoral à propos des dangers de la région violente dans laquelle il vit. Obama a estimé que Netanyahou se comportait d’une façon condescendante et évitait aussi le sujet du jour : les négociations de paix. Finalement, le président a interrompu le Premier ministre : « Bibi, vous devez comprendre quelque chose, » a-t-il dit. « Je suis le fils afro-américain d’une mère célibataire et je vis ici, dans cette maison. Je vis à la Maison Blanche. Je suis parvenu à être élu président des États-Unis. Vous pensez que je ne comprends pas de quoi vous parlez, mais je le comprends. » D’autres dirigeants le frustrent aussi énormément. Dès le début, Obama a vu Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, comme le genre de dirigeant musulman modéré qui comblerait le fossé entre l’Est et l’Ouest – mais Obama le considère maintenant comme un échec et un partisan de l’autorité, en tant qu’il refuse d’utiliser son énorme armée pour apporter la stabilité en Syrie. Et dans la coulisse d’un sommet de l’OTAN au Pays de Galles en 2014, Obama a pris à part le roi Abdullah II de Jordanie. Obama a dit qu’il avait entendu dire qu’Abdullah s’était plaint à des amis au Congrès américain de son aptitude à diriger et avait dit au roi que s’il avait des plaintes, il devrait les lui faire directement. Le roi a nié qu’il avait dit du mal de lui. Ces derniers jours, le président s’est mis à plaisanter en privé, « Tout ce dont j’ai besoin au Moyen-Orient c’est de quelques autocrates intelligents. » Obama avait toujours une affection pour les assistants pragmatiques et efficaces, des technocrates aux émotions contenues, « si seulement tout le monde pouvait ressembler aux Scandinaves, tout serait facile. » L’écroulement du Printemps arabe a brouillé la vision du président sur ce que les États-Unis pourraient réaliser au Moyen-Orient et lui a fait prendre conscience à quel point le chaos prenait la place d’autres priorités. “Le président a reconnu au cours du Printemps arabe que le Moyen-Orient nous épuisait,” m’a dit récemment John Brennan, qui a exercé sous le premier mandat d’Obama la fonction de principal conseiller en contre-terrorisme. Mais ce qui a scellé le point de vue fataliste d’Obama a été l’échec de l’intervention de son administration en Libye en 2011. Cette intervention avait pour but d’empêcher le dictateur d’alors du pays, Mouammar Kadhafi, de massacrer le peuple de Benghazi, puisque c’est ce qu’il menaçait de faire. Obama ne voulait pas se joindre à la bataille, il a été conseillé par Joe Biden et, parmi d’autres, son secrétaire à la Défense dont c’était le premier mandat, de rester à l’écart. Mais un groupe puissant au sein de l’équipe de sécurité nationale, la secrétaire d’État Hillary Clinton, Susan Rice, alors ambassadrice aux Nations Unies, ainsi que Samantha Power, Ben Rhodes et Antony Blinken, alors conseiller en sécurité nationale de Biden, ont fait un intense lobbying pour protéger Benghazi, et l’ont emporté. (Biden, acerbe à propos du jugement de politique étrangère de Clinton, a dit en privé, « Hillary veut seulement être Golda Meir. ») Les bombes américaines ont plu, le peuple de Benghazi a été épargné par ce qui aurait pu ou ne pas être un massacre, et Kadhafi a été capturé et exécuté. Mais Obama dit aujourd’hui de l’intervention, « Cela n’a pas marché. » Les États-Unis, pense-t-il, ont soigneusement planifié l’opération en Libye et pourtant le pays est toujours dans un état catastrophique. Pourquoi, étant donné ce qui semble être la réticence naturelle du président à s’embarquer militairement là où la sécurité nationale américaine n’est pas directement en jeu, a-t-il accepté la recommandation de ses conseillers les plus militants d’intervenir ? « L’ordre social en Libye est en panne, » a déclaré Obama, expliquant sa pensée à l’époque. « Vous avez des protestations massives contre Kadhafi. Vous avez des divisions tribales à l’intérieur de la Libye. Benghazi est un point focal pour le régime d’opposition. Et Kadhafi met en marche son armée vers Benghazi, et il a dit : « Nous allons les tuer comme des rats. » Les milices en Libye« Maintenant, la première option serait de ne rien faire, et certains dans mon administration ont dit, aussi tragique que la situation en Libye puisse être, ce n’est pas notre problème. La façon dont je l’ai considéré, c’était que ce serait notre problème si, en fait, le chaos complet et la guerre civile avaient éclaté en Libye. Mais ce n’est pas au cœur des intérêts américains ni logique pour nous de frapper unilatéralement le régime de Kadhafi. À ce moment-là, vous avez l’Europe et un certain nombre de pays du Golfe qui méprisent Kadhafi, ou qui sont concernés sur une base humanitaire, qui appellent à l’action. Mais l’habitude au cours des dernières décennies dans ces circonstances est que les gens nous poussent à agir mais se montrent réticents à mettre leur peau en jeu. » « Resquilleurs ? » suis-je intervenu. « Resquilleurs », a-t-il dit, et a continué : « Donc, ce que je disais à ce moment-là c’était que nous devons agir dans le cadre d’une coalition internationale. Mais parce que ce n’est pas au cœur de nos intérêts, nous avons besoin d’obtenir un mandat de l’ONU ; nous avons besoin de la participation active à la coalition des Européens et des pays du Golfe ; nous appliquerons les capacités militaires qui nous sont uniques, mais nous nous attendons que d’autres assument leur soutien. Et nous avons travaillé avec nos équipes de défense pour assurer que nous puissions exécuter une stratégie sans mettre les pieds sur le terrain et sans engagement militaire à long terme en Libye. « Donc nous avons en réalité exécuté ce plan aussi bien que je pouvais m’y attendre : nous avons obtenu un mandat de l’ONU, nous avons construit une coalition, cela nous a coûté un milliard de dollars ce qui, s’agissant d’opérations militaires, est très bon marché. Nous avons évité des pertes humaines civiles à grande échelle, nous avons empêché ce qui presque sûrement aurait été un conflit civil prolongé et sanglant. Et malgré tout cela, la Libye est en désordre. » Désordre est le terme diplomatique du président ; en privé, il appelle la Libye un « spectacle de merde », en partie parce qu’il est ensuite devenu un havre pour l’ÉI – celui qu’il a déjà ciblé par des frappes aériennes. Il est devenu un spectacle de merde, pense Obama, pour des raisons qui avaient moins à voir avec l’incompétence américaine qu’avec la passivité des alliés de l’Amérique et le pouvoir obstiné du tribalisme. « Quand je me retourne et que je me demande ce qui c’est mal passé, » a dit Obama, « il y a place pour la critique, parce que j’avais plus foi dans les Européens, étant donné la proximité de la Libye, étant investis dans le suivi, » a-t-il dit. Il a noté que Nicolas Sarkozy, le président français, a perdu son emploi l’année suivante. Et il a dit que le Premier ministre britannique David Cameron cessa rapidement de prêter attention, « distrait par une série d’autres choses. » De la France, il dit : « Sarkozy voulait proclamer partout qu’il prenait part à la campagne aérienne, malgré le fait que nous avions anéanti toutes les défenses aériennes et mis en place l’essentiel de l’infrastructure » pour l’intervention. Ce genre de vantardise était parfait, a dit M.Obama, parce qu’elle a permis aux États-Unis d’« acheter la participation de la France d’une manière qui la rendait moins chère et moins risquée pour nous. » En d’autres termes, donner à la France un crédit supplémentaire en échange de moins de risques et de coût pour les États-Unis était un utile compromis, sauf que « du point de vue d’un grand nombre de gens parmi les décideurs de la politique étrangère, eh bien, ce fut terrible. Si nous voulons faire quelque chose, de toute évidence, nous devons être au premier plan, et personne d’autre ne doit en partager l’honneur. » Obama blâme également les dynamiques internes libyennes. “Le degré de division tribale en Libye était plus important que nos analystes ne l’avaient prévu. De même que notre capacité à avoir une quelconque structure avec laquelle nous pourrions interagir, commencer à entraîner et fournir des ressources s’est très vite détériorée.” La Libye lui a prouvé qu’il était préférable d’éviter le Moyen-Orient. « Nous ne devrions nous engager au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en aucune façon, » a-t-il dit à un ancien collègue du Sénat. « Cela serait une erreur élémentaire et fondamentale. » Le président Obama n’est pas entré en fonction préoccupé par le Moyen-Orient. Il est le premier enfant du Pacifique à devenir président – né à Hawaï, élevé là-bas, et durant quatre ans en Indonésie – et il fait une fixation sur la nécessité de tourner l’attention de l’Amérique vers l’Asie. Pour Obama, l’Asie représente l’avenir. L’Afrique et l’Amérique latine, selon lui, méritent mieux que l’attention qu’ils ont reçue jusqu’ici des États-Unis. L’Europe, au sujet de laquelle il est très prosaïque, est une source de stabilité qui requiert, durant d’occasionnelles déconvenues, que l’Amérique lui tienne la main. Et le Moyen-Orient est une région à éviter – une qui, grâce à la révolution énergétique de l’Amérique, sera bientôt de peu d’intérêt pour l’économie des États-Unis. Ce n’est pas le pétrole mais une autre exportation du Moyen-Orient, qui façonne la compréhension d’Obama de ses responsabilités là-bas. Au début 2014, les conseillers du renseignement d’Obama lui ont dit qu’ISIS était d’une importance marginale. Selon les représentants de l’administration, le général Lloyd Austin, puis le commandant du commandement central, qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, ont dit à la Maison-Blanche que l’État Islamique n’était qu’un « feu de paille ». Cette analyse a conduit Obama, dans une interview au New Yorker, à décrire la constellation des groupes djihadistes en Irak et Syrie comme « l’équipe junior » du terrorisme. (Un porte-parole d’Austin m’a dit « à aucun moment le général n’a considéré Daech comme un phénomène « feu de paille ».) « Désordre est le terme diplomatique du Président pour caractériser ce que l’intervention américaine a laissé en Libye ; à titre privé, il l’appelle « un spectacle de merde ». Source : The Atlantic, le 09/03/2016 Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source. |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire