Par Jérôme Perrier.

Il est certains livres dont la lecture devrait être rendue obligatoire pour tout étudiant de première année en histoire, économie, sciences politiques, géographie, sociologie, philosophie ; et j’en passe.

Tel est assurément le cas de l’ouvrage de Daron Acemoglu et James A. Robinson, Why nations fail, dont l’approche est aussi aisée que roborative, et qui a comme principale vertu d’immuniser à jamais celui qui s’y plonge contre les innombrables poncifs véhiculés depuis des décennies à propos des causes du sous-développement et, ce faisant, sur les moyens d’y remédier.

De fait, si le livre est pour ainsi dire passé inaperçu en France1�(les raisons de ce silence mériteraient à elles seules un article), il est d’ores et déjà considéré comme un classique dans le monde, tant l’ampleur de ses analyses et leur force explicative semblent devoir marquer un jalon majeur dans la surabondante littérature consacrée aux inégalités de développement de par le monde. Les institutions comptent pour la prospérité

La thèse des deux auteurs, un professeur d’économie au MIT et un enseignant de Harvard, spécialiste de l’Afrique et de l’Amérique latine, est assez facile à résumer : les inégalités dans le monde ne seraient liées ni à la géographie ni à la culture, comme cela est sans cesse répéter depuis des décennies, mais auraient leurs origines profondes dans les institutions, ou pour dire les choses autrement, dans la gouvernance des territoires concernés.

« It’s the politics, stupid ! » Telle pourrait être l’idée centrale du livre résumée en un simple slogan, paraphrasant le célèbre « it’s the economy, stupid ! », de la campagne Clinton de 1992.

Si la Corée du Sud est immensément plus riche que son homologue du Nord, ou si les États-Unis sont bien plus prospères que leur voisin du sud du Rio Grande, cela ne tient ni au milieu naturel (les richesses minières se trouvaient dans le Nord de la péninsule coréenne, où sont d’ailleurs nées les premières industries du pays) ni à une différence générale de culture (les habitants de Nogales, cité frontalière de l’Arizona, et de son homonyme mexicaine, partagent le même fond culturel).

Ce que Why nations fail s’attache à démontrer au fil de ses riches 462 pages, c’est que ces écarts de développement sont fondamentalement liés au fait que les pays concernés n’ont pas les mêmes institutions et, partant, le même rapport à l’État de droit, clé ultime de la prospérité.

Récapitulons la thèse du livre, même si celui-ci perd beaucoup à être résumé, dans la mesure où l’intérêt et le plaisir intense que l’on éprouve à sa lecture résident d’abord sur l’impressionnante palette d’exemples historiques et géographiques mobilisés pour étayer le propos. Les auteurs opposent ce qu’ils appellent les institutions politiques et économiques extractives et les institutions inclusives. Institutions extractives, institutions inclusives

Les premières désignent une situation où le pouvoir politico-économique est concentré entre quelques mains, qui utilisent la contrainte pour confisquer (extraire) les richesses produites par les dominés.

C’est ce qu’ont fait par exemple les conquistadors espagnols arrivés en Amérique lorsque, en quête de métaux précieux, ils se sont contentés de réduire les populations autochtones en esclavage, ce que n’ont pu faire les Britanniques plus au Nord, initiant dès lors une divergence de destin à l’origine des actuels écarts de développement entre les deux parties du continent.

La conséquence faciles à prévoir de telles institutions extractives c’est que les populations réduites au travail forcé ont d’autant moins de raisons de produire davantage. Les droits de propriété n’étant pas reconnus, elles n’ont strictement aucun intérêt, aucune incitation, à créer davantage de richesses, dès lors que ce sont d’autres qui en profiteront.

À l’inverse, les institutions inclusives sont celles où le pouvoir est à la fois largement distribué, et surtout contrôlé. C’est bien l’existence du pluralisme (en quoi réside la vertu cardinale de toutes bonnes institutions) qui garantit que le pouvoir ne sera pas accaparé par une clique à son seul profit, mais qu’au contraire il sera tenu en laisse, surveillé, contrebalancé, équilibré, corrigé, pondéré, et dès lors n’aura d’autre choix que de respecter les droits des individus. Dès lors, ceux-ci seront naturellement incités à innover pour créer davantage de richesses, des richesses dont eux-mêmes pourront profiter.

Il existe donc un cercle vertueux ou vicieux entre institutions économiques et politiques, selon qu’elles s’avèrent plus ou moins inclusives ou extractives. En effet, des institutions politiques largement inclusives, c’est-à -dire pluralistes, favorisent l’émergence de nouveaux secteurs économiques innovants et de nouvelles couches sociales prospères, qui n’auront dès lors de cesse que de contrôler et partager encore davantage le pouvoir ; les auteurs reviennent ainsi longuement sur la libéralisation et la démocratisation progressive des institutions anglaises à la suite de la « Glorieuse Révolution » de 1688.

À l’inverse, les institutions politiques et économiques extractives s’entretiennent mutuellement, comme le démontre une quantité impressionnante d’exemples historiques, empruntés à toutes les époques et tous les continents. En effet, les deux auteurs établissent un lien très puissant et pourtant en partie contre-intuitif entre absence de pluralisme politique et absence de développement économique.

Expliquons-nous : si le pouvoir politique est concentré entre quelques mains, les dominants n’ont strictement aucune raison de favoriser l’innovation, bien qu’elle soit un puissant facteur de développement économique. En effet, toute innovation est nécessairement accompagnée d’un processus de destruction créatrice, dont les effets sociaux et donc politiques sont forcément déstabilisateurs.

Pourquoi dès lors risquer de mettre en péril son pouvoir en favorisant de nouveaux secteurs qui peuvent tout à la fois détruire des emplois, et donc favoriser les troubles (pensons aux émeutes luddites de 1811-1812), et encourager l’émergence d’une nouvelle classe d’entrepreneurs prospères, dont les ambitions politiques ont toutes les chances de suivre de près le succès économique ?

À tout prendre, du point de vue des politiquement puissants, il est bien préférable de conserver un niveau de vie global moins élevé, tant que la part qu’ils extraient de la richesse collective reste, elle, stable. Comment ne pas penser ici à Poutine et à son choix de la « puissance pauvre » – un choix il est vrai dans la lignée de nombre de ses prédécesseurs à la tête de l’État russe2 ? Pourquoi innover ?

En effet, quel intérêt pour le Kremlin de favoriser l’émergence d’une classe d’entrepreneurs russes innovants qui pourraient remettre en cause l’ordre politique en place, dès lors que l’économie de rente actuelle, fondée sur l’extraction de richesses minières, suffit amplement à financer la puissance militaire de l’État russe et la fortune personnelle de la clique au pouvoir derrière les remparts de la Place rouge ?

Why Nations Fail contient de nombreux autres exemples illustrant un tel raisonnement, finalement vieux comme le monde, et que nul n’a mieux résumé que Friedrich von Gentz, un collaborateur de Metternich, qui répondit un jour au philanthrope anglais Richard Owen, qui tentait de convaincre le gouvernement autrichien d’adopter des réformes sociales à même d’améliorer les conditions de vie des habitants les plus pauvres de l’empire Habsbourg : « Nous ne souhaitons absolument pas que les masses puissent devenir plus riches et plus indépendantes… car sinon comment les dirigerions-nous ?3 »

Encore une fois, un tel résumé ne donne qu’une idée très appauvrie de ce qui fait l’intérêt de ce livre extraordinairement stimulant, car il ne saurait convenablement suggérer l’incroyable panoplie d’exemples historiques mobilisés par les auteurs ; des exemples qui touchent à toutes les époques et tous les continents.

Ce faisant, l’ouvrage constitue une inépuisable mine, dans laquelle chacun peut piocher à loisir pour nourrir sa propre réflexion, et ce d’autant plus que leur exposition se fait dans une langue limpide et un style privilégiant toujours le concret : si le récit contient des chiffres et est agrémenté d’un certain nombre de cartes et d’illustrations, il nous épargne gracieusement toute équation4 et tout jargon…

Bien sûr, un esprit hexagonal formaté à concevoir un livre comme un harmonieux jardin à la française sera sans doute quelque peu dérouté par l’absence de plan réellement cohérent et par le côté un peu fouillis de l’ensemble. Mais outre que cette impression est familière à tout esprit cartésien dès lors qu’il lit un ouvrage anglo-saxon, ce sentiment est en l’occurrence d’autant moins problématique que le livre comporte un index thématique très bienvenu et extrêmement complet. Et puis, tout enseignant sait que répétition ne saurait nuire, quitte à sacrifier quelque peu l’élégance d’ensemble… « Why Nations fail » : Etat ou absence d’État ?

Plutôt que de m’attarder sur des points mineurs qui ne sauraient en aucune façon dissuader le lecteur de se précipiter sur cette inestimable contribution à l’un des débats les plus rebattus des sciences sociales, je voudrais plutôt insister sur quelques points supplémentaires, qui me paraissent importants, et qui rendent la lecture de l’ouvrage encore plus passionnante.

Le premier, c’est que Robinson et Acemoglu montrent de manière récurrente qu’il est peut-être une chose encore pire pour le développement économique d’une région et le bien-être de ses habitants que des institutions extractives : c’est l’absence de tout État.

Aux libéraux pressés et autres anarcho-capitalistes tentés de jeter le bébé avec l’eau du bain, Why nations fail montre que l’absence de toute autorité étatique capable de faire respecter l’ordre public y compris par la force conduit inéluctablement à une forme d’anarchie qui ne saurait profiter qu’aux plus puissants, comme l’ont bien vu nombre de philosophes politiques depuis Hobbes, et comme le montre encore aujourd’hui l’exemple bien connu de la Somalie ; mais les auteurs en donnent beaucoup d’autres tout aussi convaincants, comme l’Afghanistan, Haïti, le Népal, ou encore la Sierra Leone.

Un degré suffisant de centralisation politique, pour reprendre le terme employé par les auteurs, apparaît donc comme une condition indispensable au développement économique, à condition bien entendu que cet état de fait ne soit pas synonyme de concentration du pouvoir en quelques mains.

Le pire étant bien entendu le cas de pays cumulant un pouvoir autocratique et kleptocratique pour autant incapables de maintenir l’ordre sur l’ensemble de leur territoire, comme le Zaïre de Mobutu en a offert la quintessence.

En lisant les nombreuses pages que Robinson et Acemoglu consacrent aux ravages de régions entières livrées à l’anarchie et à la loi du plus fort, le spécialiste du philosophe Alain ne peut s’empêcher de penser aussitôt à l’auteur des Propos, qui lui non plus n’a jamais cessé de tenir les deux mêmes bouts de la chaine : l’ordre juste et la liberté. En effet, pour l’auteur du Citoyen contre les pouvoirs, le policier au carrefour est absolument indispensable si l’on ne veut pas aboutir à un chaos, dont seuls les plus puissants peuvent espérer bénéficier.

Mais dans le même temps, l’obéissance à cet ordre de droit ne saurait en aucune façon dispenser les citoyens, à commencer par les plus modestes, de veiller à chaque instant à contrôler les pouvoirs, à les tenir soigneusement en laisse, afin d’éviter qu’ils n’en fassent qu’à leur tête et ne violent les droits individuels en cherchant à instrumentaliser les lois à leur profit. Contre l’apologie naïve du libéralisme

Une autre idée du livre illustre les limites de certaines apologies naïves du marché, qui contribuent autant à décrédibiliser l’authentique libéralisme que les inepties démondialisatrices si populaires en France.

Il s’agit de l’idée selon laquelle la présence du marché ne suffit pas à elle seule à garantir des institutions inclusives (pluralistes), qui requièrent également des règles du jeu équitables pour assurer un véritable État de droit de nature à engendrer un développement économique durable.

L’exemple des États-Unis du XIXe siècle et des « Robber Barons » montre qu’une solide législation antitrust est indispensable pour empêcher la cristallisation d’un pouvoir monopolistique empêchant l’émergence de nouveaux acteurs économiques, garantie indispensable de pluralisme et de prospérité à long terme. Ce faisant, les auteurs retrouvent une idée centrale du libéralisme classique, que l’on retrouve aussi bien chez les néo-libéraux des années 1930 (dont la Bible fut The Good Society de Walter Lippmann) que chez les ordolibéraux allemands de l’après-guerre5.

Le dernier point sur lequel je voudrais insister et qui est riche d’enseignements pour l’historien, concerne la part de contingence qui existe nécessairement dans l’histoire du développement économique de tout pays.

Acemoglu et Robinson accordent notamment une grande importance dans leur livre à ce qu’ils appellent les petites différences et les moments critiques dans l’histoire de tel ou tel pays. Il suffit en effet parfois de peu de choses pour que l’histoire de deux espaces diverge considérablement à partir d’un point de bifurcation pourtant assez ténu.

C’est ainsi que le destin politique de l’Angleterre vers davantage de pluralisme et une monarchie de plus en plus tempérée est largement le résultat d’une série de petites différences liées à l’histoire politique particulière de l’Angleterre moderne mais aussi à des données sociologiques comme le développement du commerce atlantique à l’origine de l’émergence d’une classe de marchands prospères et qui ont finalement abouti à un destin singulier, la révolution de 1688 débouchant in fine sur la Révolution industrielle.

Là encore, les deux auteurs montrent que les données géographiques (la présence de charbon), culturelles (le lien, cher à Max Weber, entre protestantisme et esprit capitaliste) ou techniques (les fameuses inventions) qui ont longtemps été mobilisées pour expliquer pourquoi la Révolution industrielle a trouvé son berceau au Royaume-Uni, négligent la dimension institutionnelle, pourtant capitale dans cette affaire.

En effet, ils montrent combien le caractère davantage pluraliste des institutions anglaises explique largement le succès du processus d’industrialisation outre-Manche, tandis que sur le continent, « sans les changements dans les institutions et le pouvoir politique similaire à ceux qui ont émergé en Angleterre après 1688, il était peu probable que les pays absolutistes puissent bénéficier des innovations et des nouvelles technologies de la Révolution industrielle6».

En d’autres termes, s’il y a une part de contingence dans l’histoire politique de chaque nation, il n’y a aucun hasard à ce que des pays comme l’Espagne, la Russie ou l’empire austro-hongrois n’aient pas vu fleurir en leur sein les entrepreneurs et les innovations qui ont en revanche trouvé dans la relativement pluraliste Grande-Bretagne un écosystème particulièrement favorable. Why Nations fail : une démonstration solide

Ces quelques aperçus ne donnent qu’une toute petite idée de la richesse peu ordinaire d’un livre qui présente toutes les caractéristiques de ce que l’on est en droit d’attendre d’un grand livre de sciences sociales : une thèse claire appuyée sur une démonstration solide, elle-même fondée sur une information fiable, et déployée dans une langue limpide, fuyant tout jargon inutile. C’est peu dire que l’ouvrage d’Acemoglu et Robinson remplit amplement tous ces critères.

Le résultat, c’est qu’une fois qu’on l’a lu et que l’on s’en est bien imprégné, il ne se passe pas une seule journée sans qu’un fait tiré de l’actualité ou bien encore une nouvelle lecture ne vous y ramène et ne semble apporter une illustration supplémentaire à la pourtant déjà très riche galerie d’exemples qu’il recèle.

Mieux, pour ceux qui avaient encore quelques doutes, cette lecture roborative vous vaccinera à jamais contre les torrents d’insanités déversés à flots continus dans notre pays sur les supposés ravages du capitalisme ou du libéralisme et leur prétendue responsabilité dans les inégalités réputées croissantes du monde globalisé actuel.

Lorsque je fais un cours de géographie à des collégiens ou des lycéens, j’ai coutume de commencer par cette question : pourquoi le Japon, une chaîne de montagnes au milieu de l’océan, sans aucune ressource naturelle et régulièrement secoué par de tragiques tremblements de terre, est-il devenu l’un des pays les plus riches au monde, tandis que le Congo, l’Angola, ou le Venezuela, qui regorgent littéralement de richesses naturelles, sont parmi les plus pauvres de la planète ?

Parce que l’un est bien gouverné et permet à ses habitants de déployer leurs trésors d’ingéniosité pour créer des richesses à leur profit et au profit de tous, tandis que les autres sont sous la coupe de gouvernants corrompus qui en leur volant leurs rares biens, les dissuadent d’en créer de nouveaux.

Bref, pour résumer, il n’est d’autres richesses que la population d’un pays, et la clé du succès réside dans la bonne gouvernance, c’est-à -dire dans un ordre de droit garanti par des pouvoirs contrôlés. Désormais, grâce à Acemoglu et Robinson, je vais pouvoir renouveler à l’infini mon stock d’exemples !

article initialement publié en août 2016.

* Il a bien été traduit en français, mais il est difficile d’en trouver la moindre recension. Les revues académiques semblent avoir passé sa parution sous silence. Les rares mentions de l’ouvrage dans la presse généraliste sont souvent biaisées, comme le montre cet exemple du Monde du 10 mai 2016, où l’on peut lire sous la plume de Philippe Vadjoux que Daron Acemoglu et Joan (sic) Robinson auraient « remis en cause la théorie du ruissellement – toute la population profiterait de la richesse produite par les plus riches –, en montrant que les dirigeants économiques accaparaient la plus-value au détriment du reste de la population », ce qui est une lecture si biaisée du livre qu’on est en droit de douter que l’auteur l’ait tout simplement lu ! ↩

* Cf. Georges Sokoloff, La puissance pauvre : une histoire de la Russie de 1815 à nos jours, Paris, Fayard, 1993. ↩

* p. 225 : « We do not desire at all that the great masses shall become well off and independent… How could we otherwise rule over them ? » ↩

* Pour ceux qui sont amateurs du genre ou qui estiment qu’il s’agit là d’une preuve indispensable de scientificité, ils peuvent en trouver à foison dans cet autre livre des deux auteurs : Daron Acemoglu, James A. Robinson, Economic origins of dictatorship and democracy, Cambridge University Press, 2006. ↩

* Sur les néo-libéraux des années 1930 et plus largement pour tout ce qui touche à l’histoire du libéralisme au XXe siècle), l’ouvrage de référence est celui d’Angus Burgin, The Great Persuasion : Reinventing Free Markets Since the Depression, Cambridge University Press, 2012. Sur les ordolibéraux, voir Patricia Commun, Les ordolibéraux : histoire d’un libéralisme à l’allemande, Paris, Les Belles Lettres, 2016. ↩

* p. 222 : « Without the changes in political institutions and political power smilar to those that emerged in England after 1688, there was little chance for absolutist countries to benefit from the innovations and new techonologies of the Industrial Révolution ». ↩

Ces articles pourraient vous intéresser: Pour Adam Smith, l’esclavage n’a pas amené la prospérité Le Conseil d’État : « Petits Arrangements entre amis » de Yvan Stefanovitch

http://dlvr.it/Rcjtg0

vendredi 31 juillet 2020

Notre espèce serait-elle en train de muter ?

La guerre de l'information fait rage. Certains amis sceptiques voient leurs publications bloquées, d'autres leur compte facebook ou youtube supprimé. Lorsqu'en famille en station balnéaire j'émets moi-même un doute sur la réalité de la pandémie, j'entends en retour des histoires de reptiliens et de terre plate, qui achèvent de clore tout débat. Et comme je ne vois personne d'autre courir, je me pose des questions. Comment font-ils pour aller se baigner pieds nus ou encore pour supporter un masque pendant des heures ?

http://dlvr.it/RcjtfN

http://dlvr.it/RcjtfN

Italie. Matteo Salvini va être jugé pour « séquestration de migrants »

La liberté recule partout en Europe et les procédures visant les opposants à la mondialisation s’accélèrent. En Italie, Matteo Salvini va être poursuivi pour «�séquestration de migrants » (sic). Etant parlementaire, la procédure était entravée puisqu’il bénéficiait d’une immunité. Cette dernière a été levée par le parlement et Salvini va donc être livré aux juges ! …

L’article Italie. Matteo Salvini va être jugé pour « séquestration de migrants » est apparu en premier sur Contre-Info.

http://dlvr.it/Rcjtdl

http://dlvr.it/Rcjtdl

jeudi 30 juillet 2020

Le rôle bénéfique des grandes entreprises reste sous-estimé

Par Cécile Philippe.

Un article de l’Institut Économique Molinari.

Contrairement à une idée répandue, les grandes entreprises n’échappent pas à l’impôt. On oublie trop souvent qu’elles sont des véhicules au service des salariés, des actionnaires et aussi largement des États. Et elles jouent un rôle essentiel comme on l’a vu lors de la crise sanitaire. Texte d’opinion par Cécile Philippe, présidente de l’Institut économique Molinari, publié dans La Tribune.

Le débat est souvent présenté de façon caricaturale. On est soi pro-business, soit anti-business, à savoir favorable à une réglementation et une fiscalisation importante des entreprises.

Au-delà du fait qu’en France, réglementations et fiscalité sont déjà très avancées et que l’on ne le reconnait pas suffisamment que la puissance des entreprises a été cruciale pour gérer l’épidémie du Covid-19. D’ailleurs, si elles avaient été davantage impliquées, il est probable que la France s’en serait mieux sortie.

Depuis trois ans, nous publions à l’Institut économique Molinari une étude intitulée la contribution fiscale et sociale des entreprises du CAC 40. Ce travail n’était pas initialement supposé focaliser sur les entreprises du CAC 40 mais l’actualité, avec la publication par Oxfam en 2018 de son étude�CAC 40 : des entreprises sans partage, en a décidé ainsi.

L’objectif de cette étude vise simplement à rappeler des données importantes, en particulier que les entreprises sont des véhicules au service des salariés, des actionnaires et aussi largement des États. C

ette dimension est trop souvent oubliée dans de nombreux débats qui laissent souvent sous-entendre que les entreprises échapperaient totalement à l’impôt. C’est l’inverse qui est vrai.

Sur une valeur totale créée de 389 milliards, les États en récupèrent 80 milliards sous la forme d’impôts de production, de taxes sur les dividendes, etc.

Il n’est pas possible d’avoir un débat sain sur le rôle des entreprises sans avoir bien en tête ces ordres de grandeur et cesser de croire que les entreprises jouent cavaliers seuls. Ceci est souvent bien compris quand il s’agit d’entreprises de petites tailles. Ça l’est déjà moins quand on passe aux entreprises de taille intermédiaire (ou ETI) et encore moins aux très grosses entreprises qui, dans l’esprit collectif, sont craintes du fait de leur puissance.

C’est vrai, elles sont puissantes et elles peuvent être craintes à ce titre. Néanmoins, les grandes entreprises ne présentent pas que des aspects négatifs. Une capacité de réaction

Outre les meilleurs salaires qu’elles sont en mesure de servir et l’actionnariat ou l’épargne salariale dont elles font bénéficier leurs salariés, la capacité de réaction des grands groupes et de leurs dirigeants au moment de la crise Covid-19 a été pour un grand nombre d’entre nous un réconfort.

Dans une note du 29 février, le spécialiste de la gestion des dangers Patrick Lagadec écrivait d’ailleurs à ce sujet : « Lors de l’incendie de Notre-Dame, […] de très grandes fortunes avaient annoncé qu’elles apportaient une aide financière importante pour la reconstruction de l’édifice. Il serait probablement fort opportun pour la première ligne de front de recevoir ce type d’appui, et sans délai. »

Avec le Covid-19, on a pu observer qu’un nombre significatif de grandes entreprises se montraient à la hauteur des enjeux collectifs. Sans nous abreuver de paroles inutiles, elles ont fait ce qu’elles savent faire : à savoir rendre des produits disponibles qui nous faisaient cruellement défaut ou maintenir en état de marche les réseaux vitaux (eau, électricité, moyens de communication).

C’est ainsi LVMH qui produit du gel hydroalcoolique et en fait don aux hôpitaux, sécurisant dans le même temps l’achat de masques et d’appareils respiratoires pour les autorités sanitaires.

C’est son président qui est remercié par le professeur Didier Raoult en direct dans une émission sur Radio classique pour l’avoir « dépanné » en matériaux nécessaires à son institut (IHU). C’est aussi Pernod Ricard qui fait don de 70 000 litres d’alcool pur pour produire le gel constituant le premier geste barrière indispensable dans la lutte contre le virus.

Comme lors de l’incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, la puissance de ces individus au travers de leur entreprise est ce dont on avait besoin, ne serait-ce, dans un premier temps, que pour garder espoir face à la catastrophe. Délocalisation et pénuries

D’ailleurs, le sujet de la délocalisation porte justement sur les pénuries liées à l’absence sur le territoire de ces entreprises qu’en temps de crise on veut à portée de main pour bénéficier en priorité et rapidement de leur puissance à produire les masques, les traitements, les futurs vaccins.

La polémique autour du laboratoire français Sanofi ne disait pas autre chose. Les Français veulent être les premiers servis par des entreprises en capacité de produire ce dont ils ont besoin. La question n’est donc pas de savoir si les entreprises sont puissantes ou pas. Elles le sont. C’est ce qui fait leur intérêt.

Leur puissance permet de servir des consommateurs, des salariés, des actionnaires et l’Etat, qui a un intérêt majeur à leur création de valeur.

Lors de la crise, et comme l’écrit le docteur Christian Perronne dans son dernier livre, il y a peu d’erreurs que nos autorités publiques n’ont pas commises. Par contre, force est de constater que la puissance des grandes entreprises et des moins grandes – comme celle des laboratoires de ville – nous ont bien servis.

Il y a lieu de s’en réjouir et de réfléchir aux meilleures manières de faire en sorte qu’elles nous servent plus encore : cesser de brandir les armes fiscales et réglementaires qui elles aussi ont déjà bien trop servi.

—

Sur le web Ces articles pourraient vous intéresser: Et donc, la France n’a jamais été en rupture de masques… Non au « nouveau monde » des écologistes et des artistes ! Pour Macron, la gestion de crise devient le grand soir antilibéral Covid-19 : Donald Trump pourra-t-il éviter le pire ?

http://dlvr.it/Rcf8Yc

http://dlvr.it/Rcf8Yc

Tour de France des immobilités : découverte d’un écomusée

Par Yannick Harrel.

Le présent texte raconte un périple de près de 2000 kilomètres parcourus en France. Une traversée effarante qui livre un pays sombrant inexorablement dans une politique d’enclavement des territoires, de naphtalinisation du patrimoine et de paupérisation des populations. De l’Alsace à la Vendée, une France qui se vide

Prenant pour point de départ l’Alsace et pour point d’arrivée la Vendée avec un crochet par l’Auvergne, ce périple en automobile (et rendu uniquement possible par ce moyen de transport) permet de prendre conscience d’un pays qui se meurt, qui se vend et qui se vide. Mais aussi des poches de résistance locales où le volontarisme politique et entrepreneurial sert à revigorer tout un tissu local de bonnes volontés.

En exergue, il est surprenant qu’en une période où l’on vante le décloisonnement des territoires on puisse se trouver embarqué dans des localités où les entraves artificielles les plus retorses vous font rapidement regretter de ne pas disposer d’un véhicule de rallye-raid.

L’inventaire à la Prévert donne le vertige quant à l’inventivité, hélas mal placée, de certains élus locaux et de leurs se(r)vices techniques.

Feux tricolores en enfilade sur des lignes droites où des cédez-le-passage voire des stops seraient autrement plus justifiés ; ronds-points de toutes les dimensions et de tous les styles (mention spéciale à ceux de Challans qui remportent la palme des plus originaux) ; travaux fantômes sur des distances dilatées où quelques cônes de chantier disposés demeurent la seule illusion d’activité néanmoins secondés par de vrais radars autonomes bien camouflés derrière les ponts afin de sanctionner le malheureux qui après 20 bornes de ce régime en viendrait à transgresser l’allure d’escargot imposée ; ralentisseurs en tous genres, aux formats généralement illégaux, afin de rapprocher les conducteurs et passagers actuels de la condition des usagers des diligences des XVIII et XIXe siècles (à se demander pourquoi avoir terrassé et asphalté toutes ces voies ?) ; multiplication effrénée des changements de limitation de vitesse sur des portions de route n’excédant pas quelques kilomètres où notre mémoire visuelle est mise au défi de retenir la dernière indication, le tout dans une chorégraphie des chiffres devenant chaotique dans la tête (bien évidemment au mépris de l’attention portée à l’environnement de conduite) ; aménagements de chicanes, de séparateurs de voie surélevés et de rétrécissements artificiels de chaussée rendant la traversée de nombreuses agglomérations non seulement pénible mais hautement dangereuse en cas d’éblouissement ou de précipitations de pluie/neige (ce qui incidemment autorise tout usager de la route victime de l’un de ces ouvrages à ester en justice contre la localité et son représentant 1) ; et pour couronner le tout, la torture de la limitation à 80 km/h sur de longs, très longs, horriblement longs axes bien rectilignes où la lutte contre l’ennui et la perte d’attention est permanente : cadeau empoisonné d’un ancien Premier ministre trouvant encore de solides relais au sein de l’administration 2).

Tous ces artifices ont pour effets collatéraux :

— De renforcer les pollutions sonores et atmosphériques pour les riverains, car un véhicule thermique émet bien plus de particules fines s’il fonctionne de façon saccadée et à basse vitesse.

— D’user prématurément les mécaniques des véhicules, engendrant davantage d’insécurité pour le conducteur et les autres usagers de la route en plus de surcoûts financiers à longue échéance.

— De congestionner des axes routiers alors leur fluidification devrait être le principal objectif.

— D’obérer l’avenir financier de ces collectivités puisque ces ouvrages d’art dispendieux (la création d’un rond-point coûte 100 000 euros au minimum, et il s’agit bien pour ce prix d’une version de base et de dimension réduite) s’érodent et mobilisent des sommes conséquentes pour leur entretien voire leur réparation, soustrayant en toute logique des fonds pour l’investissement. Libérer les territoires de France

Ce cheminement dans les territoires de France a aussi été l’opportunité de constater combien chaque petite curiosité naturelle ou issue de la main de l’Homme sait être mise en valeur par les associations et collectivités locales, au prix parfois d’une surenchère assez comique et touchante.

Cependant, ce même parcours m’a obligé à traverser des déserts industriels, des villages abandonnés à leur sort et des bourgs prêts à baisser le rideau (Saint-Maixent-L’école en est un parfait exemple).

Un panorama d’autant plus saisissant que l’ouvrage de Laurent Izard, La France vendue à la découpe, a été mon livre de chevet durant ce road-movie, ce qui mériterait une fiche de lecture.

Des lieux de désespoir sont éloignés des grandes métropoles toutes à leurs obsessions écolo-sociétales : façades décaties, fermeture d’une entreprise, vente d’une exploitation agricole ou arrêt d’un service public sont ressentis immédiatement. Et ce au grand dam d’élus locaux obligés de réclamer l’aumône aux plus riches communes limitrophes, voire à Paris : situation héritée d’un double assujettissement, l’un aux communautés de communes et l’autre à la centralisation parisienne.

Il m’est ainsi arrivé au fil de ma pérégrination d’avoir une bouffée nostalgique d’un temps où un homme comme Jean-Luc Lagardère pouvait incarner l’audace et l’innovation et, le plus important, la foi en l’avenir ; ou encore me remémorer le génie d’un Albert Caquot, considéré comme le plus grand ingénieur de son temps qui bâtissait pour l’avenir et non emmurait l’existant.

À défaut de grands hommes, nous héritons d’un pays se morfondant dans une culpabilité malvenue et intellectuellement injustifiée et célébrant un patrimoine qui lui appartient de moins en moins. Tant par sa vente en coupe réglée à des parvenus de l’étranger mais aussi par la falsification de son histoire par des groupes professionnels opérant un travail de sape continu et ciblé, avec en guise d’accélérateur des apôtres de la décroissance visant à imposer aux forceps un état de déclassement et de restrictions (ce que je nomme les forces idéologiques, opposées aux forces productives).

Et malgré tout, la volonté de changement et de libération est présente, elle se manifeste ici et là dans les territoires que l’on traverse : la Vendée, la Haute-Saône, le Puy-de-Dôme ou encore la Vienne donnent des signes de dynamisme économique qui ne doivent rien au hasard.

C’est là que se trouve la solution�: la décentralisation et l’autonomisation de jure ou de facto des territoires qui est seule garante pour l’heure d’une meilleure gestion des ressources et des mobilités. Il est temps que les territoires de France s’offrent les moyens de libérer ou d’attirer les éléments productifs en facilitant leurs envies de création, de production, d’exploitation et d’innovation.

Célébrer et monétiser le passé est louable mais le risque déjà bien avancé est de transformer tous ces territoires riches de promesses en écomusées à ciel ouvert. Libéralisation des axes de circulation et relance de la filière extractive

Cela passe inéluctablement par une libéralisation des axes de circulation, afin de redonner à ceux-ci leur fonction première qui est de se mouvoir librement et à vitesse constante et lisible. Car les mobilités sont aussi la clef du dynamisme territorial.

Ce n’est pas du « yakafokon », c’est de la philosophie, un courant de pensée de libération qui doit irriguer nos actions. Qu’un maire souhaite préserver le bien-être de ses administrés en prônant une politique de restrictions est tout à fait louable mais il ne peut dans le même temps reprocher à des commerçants, des entrepreneurs ou des habitants industrieux de partir ou de refuser de s’installer en raison de cette philosophie.

Lorsqu’un élu local ou un président de conseil départemental se lamente sur l’état de sa collectivité, qu’il observe donc bien ce qu’il a pu faire dans le domaine des mobilités avant d’incriminer des facteurs extérieurs.

Et incidemment, perdre cette habitude de tout attendre de Paris en favorisant les synergies avec les collectivités voisines, y compris transfrontalières : penser écosystème nodal et non pyramidal. Fort heureusement, nombre d’élus locaux, départementaux et régionaux ont déjà compris que cette nouvelle donne est la solution, avec des résultats d’attractivité qui sont rapidement à la mesure de leur courage.

Pour en terminer, et alors que je me trouvais sur le plateau de Gergovie du fait de ma virée par le Massif Central, je me suis souvenu combien notre sous-sol était riche de ressources minérales, et qu’il suffirait de relancer la filière extractive pour alimenter de nouvelles industries compatibles avec le respect de l’environnement, bien plus que certains pays nous alimentant en métaux stratégiques, et la notion de souveraineté, qui passe en amont par la maîtrise d’un certain nombre d’approvisionnements notamment en matières premières.

Là encore, comme dans les mobilités qui seront nécessaires à ce développement en France, tout est question de philosophie comme route et de courage comme carburant.

* En novembre 2017, un conducteur de Ferrari a obtenu réparation de son véhicule endommagé par le chevauchement d’un ralentisseur ainsi que la destruction de l’ouvrage d’art par la justice. D’autres actions sont en cours, notamment par l’association Pour une Mobilité Sereine et Durable, qui recense un nombre incalculable de dispositifs contraires à la loi. ↩

* Sur la récente étude du CEREMA attestant que la mesure du 80 km/h aurait permis de sauver 349 vies, permettons-nous de rappeler qu’officiellement le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement est un établissement public placé sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. En clair : il ne saurait être considéré comme un organisme indépendant, quelle que soit la qualité de ses experts. ↩

Ces articles pourraient vous intéresser: Fanny Agostini prône le retour au cheval de trait… comme à Cuba ! 80 km/h : la voiture plus sûre que la loi Vive la bagnole ! Notre-Dame de Paris incendiée : un éclair d’éternité

http://dlvr.it/Rcf8YC

http://dlvr.it/Rcf8YC

Le port obligatoire du masque à l'extérieur est sans nul doute la prochaine étape

https://www.google.ca/search?q=Mask+outside&client=ms-android-bell-ca&hl=fr&tbm=nws&prmd=ivsn&sxsrf=ALeKk01FFvgpoQUt_6MgWGf5CjfkxgoLtg:1596076522430&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjG-pyx-PPqAhXCVt8KHWI7DGgQpwUIIQ&biw=412&bih=758&dpr=1.75

http://dlvr.it/Rcf8Vd

http://dlvr.it/Rcf8Vd

mercredi 29 juillet 2020

Vos infos, news ( et autres ) du 29 juillet 2020..

POLITIQUE/SOCIÉTÉ Macron annonce une «�indemnité spécifique » pour les policiers travaillant la nuit. Au cours d’une visite surprise lundi soir auprès des policiers parisiens, Emmanuel Macron a annoncé le versement d’une « indemnité spécifique » pour les policiers travaillant de nuit, pour un montant total de 10 millions d’euros, a annoncé le ministère de l’Intérieur. (**Argent magique ?**) Complotisme : Joël Giraud, le secrétaire d’État qui […]

http://dlvr.it/RcZLnJ

http://dlvr.it/RcZLnJ

L'Est Républicain donne des idées de procès contre Reflets

L'ancien maire de Nancy et le promoteur immobilier du projet Emblème y réfléchissent

Selon nos informations, l'ancien maire de Nancy et le promoteur immobilier du projet Emblème seraient sur le point de déposer plainte en diffamation contre Reflets sur la base d'un article de l'Est Républicain. Reflets maintient ses informations. Le projet d'immeuble Emblème - Copie d'écran

Dans un article publié le 25 juillet et titré « "Emblème", ce projet d’immeuble qui fait polémique à l’ombre de la tour Thiers », le journal local affirme, c'est même l'un de ses intertitres, qu'il n'y a pas d'enquête préliminaire ouverte. Le journaliste de l'Est Républicain, Pierre Roder, parle de « rumeurs » : « Des rumeurs d’enquête préliminaire, nourries par Reflets, site d’information en ligne, ont bruissé lors de la campagne électorale. Mais le procureur de la République de Nancy est formel : aucune enquête préliminaire n’est ouverte sur ce dossier et, de fait, la section financière du SRPJ de Nancy n’a, à ce jour, pas été saisie ».

Nous avions publié deux articles sur le projet Emblème qui prévoit la construction d'un immeuble de 8 étages sur l'emprise d'une galerie marchande. Le premier était titré « Étranges affaires immobilières à Nancy et Pont-à-Mousson ». Le deuxième : « Tour Emblème à Nancy : le parquet a ouvert une enquête préliminaire ». En écrivant que l'ouverture d'une enquête préliminaire serait une rumeur, donc une fausse information, l'Est Républicain donne des idées à l'ancien maire qui s'était empressé de signer le 29 juin, le lendemain du deuxième tour des élections municipales qu'il a perdues, un permis de construire modificatif du controversé projet Emblème. Selon nos information, Laurent Hénart et Alexis Merlin, président de Nouvel Habitat, le groupe en charge du projet Emblème...

http://dlvr.it/RcZLld

http://dlvr.it/RcZLld

Le monde au « temps du coronavirus » à la John Davison Rockefeller

Certaines revues, à prétentions historiques, rapprochent Staline et le régime nazi. En réalité, tandis que de nombreux pays d'Europe adoptaient des lois eugénistes, au XXe siècle, L'URSS refusait d'en instituer, sous l'influence de l'agronome Trofim Lyssenko, lequel niait le déterminisme génétique. Par contre, il suffit de quelques lectures, d'ouvrages traitant d'eugénisme, pour constater que les mesures discriminatoires, instaurées aux États-Unis dès 1907, ont inspiré celles entreprises par les nazis, en 1935.

http://dlvr.it/RcZLjR

http://dlvr.it/RcZLjR

mardi 28 juillet 2020

Finistère : licencié pour défaut de port de masque, l'avis d'un avocat spécialiste de droit du travail

A Briec dans le Finistère, un salarié vient d'être licencié pour avoir ôté son masque sur son lieu de travail. Un licenciement que le syndicat Force ouvrière ira contester devant les prud'hommes. Cette sanction est-elle légale ? L'avis d'un avocat spécialiste de droit du travail.

http://dlvr.it/RcVYzz

http://dlvr.it/RcVYzz

COVID-19 : au plus près de la vérité. Confinement

La maladie COVID-19 est réelle. Aux soins intensifs, j'ai soigné des personnes atteintes de pneumonie virale sévère avec une présentation inhabituelle. Mon propos n'est pas de minimiser cette réalité. Mon propos est de relativiser son importance, de la replacer dans son vrai contexte. Beaucoup d'autres pathologies aussi sévères, voire plus sévères que le COVID-19 continuent de se présenter. Tout le reste ne doit pas être négligé sous prétexte de COVID-19, à un moment où tout le monde n'a plus que ça à la bouche.

http://dlvr.it/RcVYzh

http://dlvr.it/RcVYzh

Un avocat qui fabriquait de fausses décision du justice épinglé par le conseil de discipline

L'avocat - Paul Cézanne - Domaine public Lors de la mise en place du projet de conseil de déontologie des journalistes, Reflets avait publié un article contre l'idée que les journalistes soient jugés par leurs pairs. L'un des socles de notre contrat social est l'existence d'une justice indépendante qui rend des décisions que tous doivent considérer comme une vérité judiciaire. C'est donc avec une grande circonspection que nous apprenons la sanction imposée par le conseil régional de discipline de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre d’un avocat qui avait rédigé de fausses décisions de justice... Le conseil, en première instance puis en appel a confirmé une interdiction d'exercer pour trois et non pas une radiation, qui était une autre alternative. On attend avec intérêt une éventuelle décision de justice. Une vraie, cette fois...

Edit du 28 juillet 00:00h : Comme nous le signale @evematringe nous avons écrit des sottises par méconnaissance du fonctionnement du conseil de discipline des avocats et en raison d'une lecture trop rapide de l'article mentionné en lien. Pour ce dernier point, l'auteur de l'article a une excuse mais il sera tout de même condamné à le relire 10 fois. Comme le mentionne l'article cité, la décision en appel a été rendue par la cour d'appel d'Aix et donc par des magistrats professionnels.

http://dlvr.it/RcVYt5

http://dlvr.it/RcVYt5

lundi 27 juillet 2020

COVID-19: au plus près de la vérité. Masques – partie 2/5

Le port continu des masques aggrave la contamination�!

Cette affirmation est basée sur des arguments scientifiques et médicaux.

L’air, une fois expiré, est réchauffé, humidifié et chargé de CO2. Il devient un milieu de culture parfait pour les agents …

http://dlvr.it/RcQpvQ

http://dlvr.it/RcQpvQ

Médecins complotistes ?

Olivier Véran aussi est médecin, mais lui n’est pas “complotiste”. Non, il est chasseur de méchants virus (ou virusses devrait-on dire, car c’est sûrement un coup de ce satané Poutine). «�Ce n’est plus le virus qui nous traque, c’est nous … Lire la suite →

http://dlvr.it/RcQpvH

http://dlvr.it/RcQpvH

EELV : Nous allons vous faire haïr l'écologisme

Les nouveaux maires verts appliquent déjà une écologie punitive sur fond d'idéologie progressiste, communautariste et antiraciste. Rien de plus efficace pour faire de l'écologie un repoussoir, regrette l'essayiste Grégory Roose. L'écologisme est le nouveau cheval de Troie du progressisme. À peine élus à la tête de plusieurs grandes villes françaises (Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Tours, Poitiers... ), les représentants de l'écologie « vert pastèque » ont enchaîné les déclarations d'intentions, parfois ridiculement théâtrales, comme l'annonce de l'état d'urgence écologique à l'échelle de la mairie de Bordeaux, et les mesurettes écologiques.

http://dlvr.it/RcQprQ

http://dlvr.it/RcQprQ

dimanche 26 juillet 2020

Kate Sheppard, première suffragette – Les Héros du progrès (27)

Par Alexander C. R. Hammond.

Voici le vingt-septième épisode d’une série d’articles intitulée « Les Héros du progrès ». Cette rubrique présente brièvement des héros qui ont apporté une contribution extraordinaire au bien-être de l’humanité.

Notre héroïne de la semaine est Kate Sheppard, la première suffragette célèbre dans le monde. Le fait que la Nouvelle-Zélande ait été le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes en 1893 est en grande partie dû à son travail inlassable et aux pétitions qu’elle a adressées au parlement dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Après l’adoption du suffrage universel, elle a inspiré avec succès d’autres mouvements suffragistes ailleurs dans le monde. De nos jours, les femmes ont le droit de vote presque partout.

Kate Sheppard, est née Catherine Wilson Malcom le 10 mars 1847 en Angleterre, à Liverpool. Après le décès de son père en 1862, elle part vivre avec son oncle, un pasteur de l’Église Libre d’Écosse, à Nairn. Il lui enseigne les valeurs du socialisme chrétien qui allaient l’accompagner toute sa vie. Bien qu’on ne connaisse pas de détails précis quant à son éducation, elle possédait un savoir étendu à la fois en sciences et en droit.

À la fin des années 1860, elle part s’installer à Chrischurch, en Nouvelle-Zélande, avec sa mère et sa soeur. Elle fait rapidement partie de la scène intellectuelle de Christchurch et se lie d’amitié avec Alfred Saunders, un homme politique et éminent promoteur de la tempérance qui a influencé ses idées sur le vote des femmes. Elle épouse Walter Allen Sheppard, un épicier, en 1871.

Elle prend une part active dans différentes organisations religieuses. Elle enseigne à la Sunday school et, en 1884, se fait élire secrétaire de l’association des Dames de la Trinité dont le but est de rendre visite aux paroissiens qui ne fréquentent pas régulièrement les services religieux.

En 1885, elle s’implique dans la création d’une branche de la Ligue internationale de Tempérance chrétienne des femmes à Christchurch.

L’intérêt de Sheppard pour l’activisme politique découle en grande partie de celui qu’elle porte à la tempérance. À la fin des années 1880, elle commence à rédiger et promouvoir des pétitions au parlement de Nouvelle-Zélande dans le but d’empêcher les femmes d’être barmaids. Après le rejet de ces pétitions par le parlement, elle en est venue à penser que les politiciens continueraient à rejeter celles qui seraient présentées par des femmes tant qu’elles n’auraient pas le droit de vote.

En 1887, elle est nommée directrice nationale pour la franchise et la législation de l’union néo-zélandaise pour la Ligue de Tempérance chrétienne des femmes (WCTU). En 1888, elle accède à la présidence de la branche de Christchurch de la� WCTU. Elle devient rapidement une figure de proue du mouvement suffragiste féminin et se révèle une puissante oratrice et organisatrice en coordonnant des événements politiques dans tout le pays.

En 1887 et 1890, des politiciens sympathisants à la cause de Sheppard ont échoué à introduire une législation qui accorderait le droit de vote aux femmes. En 1888, elle rédige une brochure intitulée « Dix raisons pour lesquelles les Néozélandaises devraient voter », envoyée à chaque membre de la Chambre des Représentants. Elle en envoie aussi à des mouvements suffragistes partout dans le monde.

En 1891, elle attaque les pétitions parlementaires pour convaincre les politiciens de soutenir le vote des femmes. La même année, elle crée une pétition qui récolte 10.085 signatures. Celle-ci est présentée au parlement en même temps qu’un amendement à la loi électorale en vigueur qui autoriserait les femmes à voter par Sir John Hall, un membre de la Chambre des Représentants qui soutient également Sheppard. Cet amendement est adopté par la Chambre des Représentants mais rejeté par la Chambre Haute.

En 1892, elle crée une autre pétition, qui recueille 20 274 signatures, mais là encore, l’amendement échoue à la Chambre Haute.

Finalement, avec une pétition de 31 872 signatures, alors la plus importante que le parlement néo-zélandais ait jamais reçue, la loi électorale de 1893 est adoptée. Le gouverneur David Boyle promulgue la loi d’émancipation des femmes le 19 septembre 1893.

Sheppard a reçu un large crédit pour la loi électorale de 1893. Constatant le succès obtenu en Nouvelle-Zélande, des groupes suffragistes féminins partout dans le monde choisissent de suivre ses traces. Elle envoie ses écrits aux suffragettes du monde entier.

En tant que rédactrice en chef du mensuel de la WCTU, The White Ribbon, elle assure la promotion des groupes suffragistes de l’étranger. Très demandée sur le circuit des conférences, avant de partir pour l’Angleterre en 1903 afin d’y soutenir le mouvement suffragiste local, elle prononce des discours au Canada et aux États-Unis.

À cause de sa santé défaillante, Kate Sheppard revient en Nouvelle-Zélande en 1904 mais se lance dans une tournée en Inde et en Europe quelques années après. En 1916, elle est la première à signer une pétition exhortant Sir Joseph Ward, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, à soutenir l’émancipation des femmes en Grande-Bretagne.

Partout dans le monde, les mouvements suffragistes ont suivi la tactique de Sheppard avec un énorme succès. L’Australie a accordé le droit de vote aux femmes en 1902, la Finlande en 1906, la Norvège en 1913, le Danemark en 1915, et l’Autriche, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Pologne et la Russie en 1918. Les États-Unis ont suivi en 1920 (NdlR : la France en 1944).

La tendance s’est poursuivie bien après la mort de Kate Sheppard. La Suisse a accordé le droit de vote aux femmes en 1971, un canton faisant de la résistance jusqu’en 1991. L’Arabie Saoudite n’a accordé le droit de vote aux femmes qu’en 2015.

Elle meurt à Christchurch le 13 juillet 1934, à 86 ans. Aujourd’hui, son buste figure sur le billet de dix dollars néo-zélandais et elle est toujours considérée comme la première suffragette célèbre. Sans son travail inlassable, il est probable que des milliards de femmes partout dans le monde attendraient encore longtemps pour jouir des droits civiques qui sont les leurs à présent. Pour toutes ces raisons, Kate Sheppard est notre 27ème héroïne du progrès.

Les Héros du progrès, c’est aussi :

* Wilhelm Röntgen, les rayons X

* Tu Youyou, l’artémisinine contre le palu

* Banting et Best traitent le diabète

* Willis Haviland Carrier invente la climatisation

* Virginia Apgar sauve la vie des nouveau-nés

* Alfred Sommer, la vitamine A

* David Nalin, la réhydratation par voie orale

* Louis Pasteur, père de la microbiologie

* Paul Hermann Müller, les propriétés insecticides du DDT

* Malcom McLean, les conteneurs de transport

* Abel Wolman et Linn Enslow, la purification de l’eau

* Pearl Kendrick & Grace Eldering vaccinent contre la coqueluche

* Gutenberg, la diffusion du savoir

* James Watt, la vapeur, moteur du progrès

* Joseph Lister, stérilisation et asepsie

* Maurice Hilleman, des vaccins vitaux

* Françoise Barré-Sinoussi, la découverte du VIH

* Richard Cobden, héros du libre-échange

* William Wilberforce : une vie contre l’esclavage

* Ronald Ross : la transmission du paludisme

* Alexander Fleming et la pénicilline

* Jonas Salk et le vaccin contre la polio

* Landsteiner et Lewisohn, l’art de la transfusion

* Edward Jenner, pionnier du vaccin contre la variole

* Fritz Haber et Carl Bosch, le rendement des cultures

* Norman Borlaug, père de la révolution verte

—

Sur le web Ces articles pourraient vous intéresser: Schiappa : lutte contre les discriminations et double langage Différences liées au sexe : des faits biologiques irréfutables Embaucher trop de femmes = amende ! Est-il choquant de ne pas aimer le foot féminin ?

http://dlvr.it/RcN9VV

http://dlvr.it/RcN9VV

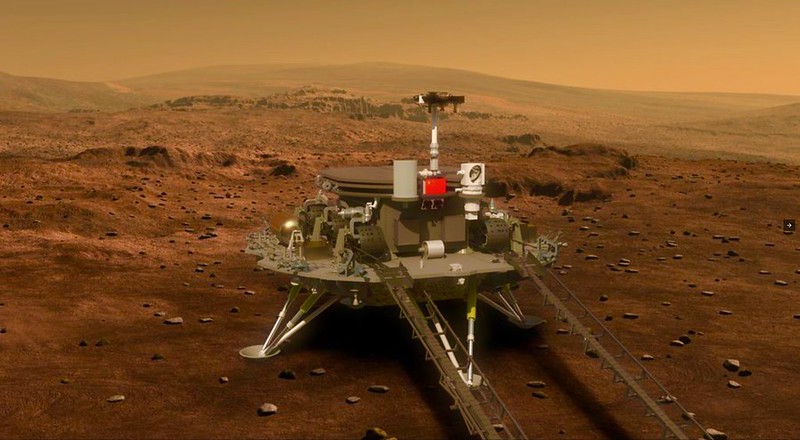

Tianwen-1, les Chinois, nouveaux « challengers » des Américains pour Mars ?

Par Pierre Brisson.

Depuis le 23 juillet, Tianwen-1 vogue vers Mars. Les autorités chinoises peuvent se féliciter d’avoir ouvert avec succès le livre de leur «�questionnement adressé au Ciel ». Les pages sont encore blanches sauf celles du premier chapitre.

Il reste deux étapes très difficiles à franchir : faire descendre la masse de 250 kg de leur rover à la surface de la Planète-rouge, ensuite le faire fonctionner et communiquer avec la Terre pour dire ce qu’il observe.

Cette première action est un indéniable succès car il n’était en effet pas évident de réussir le lancement (deux étages successifs). La fusée « Changzheng 5 » (CZ-5, « Longue Marche 5 ») n’est que la cinquième de cette catégorie à être mise à feu et le deuxième vol a été un échec.

Avec la CZ-5 la Chine, dans le domaine des lanceurs, joue maintenant dans la cour des grands, c’est-à -dire celle des Américains des Russes, des Européens et des Japonais.

Mais en réalité leurs vrais concurrents dans le domaine plus large de l’exploration spatiale, ceux auxquels ils se mesurent, ce sont les Américains car leurs ambitions sont les mêmes, politiques plus que scientifiques.

La suite, on la suivra dans 7 mois à l’approche de Mars (après que le vaisseau aura parcouru un arc d’ellipse de quelques 500 millions de km). Entre temps, quasiment rien ne se passera.

En effet une fois que la fusée a été « injectée » sur sa trajectoire interplanétaire à partir de l’orbite terrestre, rien ne peut arriver. On procède deux ou trois fois à de légers ajustements de la trajectoire, par l’expulsion bien orientée de quantités très minimes d’ergols et c’est tout. Rappelons que 95 % des ergols sont utilisés pour la mise en trajectoire car la surface terrestre se trouve au fond d’un véritable « puits » gravitationnel duquel il faut s’arracher.

En février 2021, Tianwen-1 sera, si tout va bien, capturée par le champ gravitationnel martien (car sa vitesse a été calculée au départ de la Terre de telle sorte qu’elle soit quasi nulle à l’approche de Mars).

Pour la suite, les Chinois ont choisi de se comporter extrêmement prudemment. Ils se donnent deux mois pour choisir, à partir de l’orbite et grâce à leur caméra embarquée, le site précis de leur atterrissage et sans doute aussi, pour pouvoir profiter des meilleures conditions atmosphériques.

Car il ne s’agit pas de se poser sur une pente trop forte, dans des sables mouvants ou lors d’une période de forte perturbation atmosphérique. La zone d’atterrissage, large, est déjà choisie. Ce sera Utopia Planitia, zone des basses terres du Nord, où le travail de l’eau a été important. Ca c’est le prétexte scientifique.

La raison astronautique c’est l’altitude basse qui permet une portance plus longue et un relief lisse comportant peu d’accidents. La densité de l’atmosphère étant très faible (probablement en moyenne quelques 700 pascals dans la région choisie), toute perturbation (variation de densité) a des conséquences très importantes.

L’atterrisseur (« lander ») portant le laboratoire mobile (« rover ») devra s’aider de l’atmosphère pour se freiner suffisamment sans pour autant se consumer, avec d’abord un bouclier thermique (la température de la surface extérieure du bouclier peut atteindre 1500°C) affrontant une force de résistance sensible à partir de quelques 120 km d’altitude, puis ensuite avec un parachute.

Au dernier moment, au maximum vers 1000 mètres d’altitude (on ne peut emporter que très peu d’ergols dans ce type de vaisseau spatial) on commence à utiliser les rétrofusées et on dispose de très peu de temps pour éviter les obstacles. A ce moment là le vaisseau est seul, laissé au pilotage automatique de ses robots embarqués. Le « time-lag » entre Mars et la Terre étant de plusieurs minutes, il est en effet impossible de modifier en direct, le lieu précis d’atterrissage.

Si les Chinois franchissent cette étape qu’on peut qualifier de « dramatique », ils pourront se présenter (presque) comme les égaux des Américains. L’expérience sera toutefois à réitérer.

Les Américains ont à leur actif une série impeccable d’une dizaine d’atterrissages sans crash (le dernier a eu lieu en 1999) et la dernière masse déposée (celle de Curiosity en 2012) est quatre fois plus importante que les 250 kg que veulent déposer en février les Chinois. A part eux seuls les Russes ont réussi un atterrissage. C’était en 1974, à la « belle » époque de l’Union soviétique, c’est-à -dire avant que l’astronautique russe se délite presque complètement.

Car il reste l’« après-atterrissage ». Pour être crédible, il faut en effet faire « quelque chose » de la masse déposée et le faire sur une durée de temps raisonnable. La sonde des Russes n’a survécu que 224 secondes en surface (l’atterrissage a-t-il été un peu trop rude ? Il faudra aller voir un jour).

Les Chinois ont un beau petit programme scientifique (il n’est pas essentiel de le développer ici) et ils se donnent 90 jours pour le mener à bien (Curiosity fonctionne toujours !). Le contenu de ce programme n’est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte c’est sa réalisation et la démonstration de la capacité de ses concepteurs à le mener à bien. L’essentiel du « questionnement au Ciel » reste à écrire.

Si tout « marche » bien, les Chinois vont se poser en « challengers » des Américains (en exagérant évidemment leur performance). Sur le plan de la communication leur apparente rivalité aura un écho dans le public et il est vrai que dans la réalité, ils commenceront à « exister », en tout cas au moins autant que les Européens qui n’ont pas de lanceur dédié (faute d’avoir équipé Ariane V en conséquence et pour avoir choisi l’Espace d’abord pour les services qu’il pouvait rendre à la Terre).

Cela va forcer les Américains à faire tout ce qu’ils pourront pour maintenir leur avance et faire des démonstrations de cet avantage tant il est vrai que la concurrence est le moteur de toute action. Je repense à ce sujet à tous les boniments que l’on a sortis à propos de la Station Spatiale Internationale (ISS) présentée comme le modèle de ce qu’il convenait de faire dans l’Espace qui devait être forcément le domaine de la coopération et de l’entraide internationale.

En fait l’ISS n’a été choisie par les Américains que pour capturer dans leurs filets l’URSS moribonde qui se transformait en Russie. Elle n’a servi qu’à endormir les passions et justifier un minimum de dépenses pour mener quantité d’expériences en fin de compte assez peu intéressantes. Faute de concurrence, les Russes ayant quitté la partie, la « conquête » spatiale par vols habités est dès lors tombée dans la routine des ronds dans l’eau et de l’indifférence générale.

Donc, s’ils réussissent la mission Tianjen-1, les Chinois vont réveiller les Américains et on va voir qui sont les meilleurs ! Après l’exploration robotique c’est l’exploration par vols habités qui se profile. Les Chinois ont des plans à ce sujet.

Je m’attends en contrepartie à un durcissement des relations entre Américains et Chinois dans ce domaine aussi. J’imagine que ces derniers seront encore moins les bienvenus aux Etats-Unis pour étudier des sujets sensibles ou considérés comme tels (et les Américains peuvent devenir un peu paranoïaques sur le sujet avec leurs « alliés » par craintes de fuites).

Cela confirmera évidemment une tendance mais il ne faut pas s’attendre à quelque cadeau que ce soit. Il est vrai que les Chinois ont sans doute très largement profité des faiblesses de leur adversaire potentiel au cours des dernières présidences précédant celle de Donald Trump.

Après la course à la Lune, la course à Mars commence donc. Les pays « secondaires » comme ceux d’Europe et la France en particulier, devront choisir leur camp pour y participer où bien ils feront mine de ne pas s’y intéresser, en prétendant qu’il est plus important de retourner sur la Lune, ou que l’espace doit servir en priorité à la Terre1. Il faut toujours chercher un moyen de « sauver la face » comme disent nos amis asiatiques.

* Le nouveau gouvernement français a déplacé le contrôle de sa politique spatiale du ministère « de l’enseignement supérieur et de la recherche » à celui « de l’Economie, des Finances et de la Relance ». Tout est dit ! ↩

Ces articles pourraient vous intéresser: La saison des lancements vers Mars revient dès le 14 juillet Ce que Mars peut nous apprendre sur le confinement Mars, de la glace d’eau facilement accessible dans une région vivable Comment rendre la colonisation de Mars rentable

http://dlvr.it/RcN9VQ

http://dlvr.it/RcN9VQ

L’interdiction des produits phytosanitaires tue les agriculteurs

Par Wackes Seppi.

Il n’est pas de notre intention d’accabler le nouveau ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Julien Denormandie. Qu’il s’installe dans sa nouvelle fonction et fasse ses preuves.

Le 16 juillet 2020, il a été interpellé au Sénat par M.�Pierre Cuypers, sénateur les Républicains de la Seine-et-Marne et exploitant agricole.

Bonne question … https://t.co/eujudtE9hQ

— GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) July 18, 2020

Voici ce qu’en retient le compte-rendu de la séance :

« Menaces sur la betterave

M. Pierre Cuypers :

– (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) En août 2016, le gouvernement œuvrait pour l’interdiction, au 1er septembre 2018, de certains produits phytosanitaires dont la non-dangerosité pour l’homme est pourtant prouvée.

Le président de la République de l’époque avait conditionné l’arrêt à l’existence de produits de substitution.

Or les alternatives proposées par l’Anses sont inefficaces et contre-productives, vous avez pu vous en rendre compte mardi.

Le gouvernement ruine les cultures françaises, en particulier celle de la betterave, attaquée par une invasion de pucerons transmettant la jaunisse virale, qui entraîne une perte de rendement de 30 % à 70 %. C’est inadmissible alors que vous connaissiez depuis des mois les risques économiques et sociaux.

Sans mesures dans les quinze jours, il n’y aura plus d’alcool, de gel hydroalcoolique, de sucre ni de nourriture animale produits localement. Il faudra importer. Voulez-vous anéantir la filière ?

(Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur plusieurs travées du groupe UC)

M. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation :

– Je partage votre inquiétude. La jaunisse de la betterave causée par le puceron vert réduit les rendements de 30 % à 40 %, car la betterave ne peut plus faire sa racine tubérisée par manque de photosynthèse.

C’est toute la filière qui est menacée, jusqu’à la sucrerie locale.

Le gouvernement cherche la solution. Il applique une loi de 2016 ; le 14 juillet, pour rendre hommage au monde agricole, je me suis rendu en Seine-et-Marne sur un champ de betterave ; le 15 juillet, j’ai réuni la filière à mon ministère. Soyez assuré de ma détermination totale.

Déroger à la loi est compliqué ; après quatre ans, le produit alternatif n’est toujours pas là . Il faut accélérer, investir dans la recherche. (M. Bruno Sido s’agace.)

Se pose également la question de la compensation. Je prends l’engagement de tout faire, sans démagogie, pour trouver la solution. (Applaudissements sur les travées du groupe LaREM)

Mme Sophie Primas :

– Vite !

M. Pierre Cuypers :

– Le temps presse. Il faut réapprendre à produire ce dont nous avons besoin, dit le président de la République, tandis que le Premier ministre déplore notre trop grande dépendance à nos partenaires extérieurs.

Je prends acte de vos propos, et de vos contradictions.

J’accuse le gouvernement de la destruction de la filière betterave, de la filière alcool, de fragiliser la production d’énergie et l’alimentation de notre bétail. La filière est au bord du gouffre, il y a urgence. Faites vite ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; Mme Nadia Sollogoub applaudit) »

Y a-t-il meilleure description de la pagaille législative et gouvernementale induite par la complaisance envers les thèses de l’écologisme politique, punitif et suicidaire ?

On prend une mesure démagogique que l’on sait irresponsable… On est alerté par la filière dès la mi-avril, mais on ne fait pas suffisamment pour répondre à la crise… On fait le constat amer des conséquences de l’irresponsabilité… « Le gouvernement cherche la solution »… Mais « déroger à la loi est compliqué »…

Il faut changer la loi, M. Julien Denormandie ! L’interdiction des traitements de semences de betteraves avec des néonicotinoïdes est un non-sens agronomique, économique et… environnemental.

Il faut avoir faire preuve de courage et de pédagogie pour expliquer les vrais enjeux de la protection des plantes. Plus généralement, il faut changer de logiciel.

Mais on peut craindre que le mot d’ordre ne soit : « Tout pour la réélection dans moins de 600 jours ! »

Alors tant pis pour les betteraves et tout ce qui en découle.

—

Sur le web Ces articles pourraient vous intéresser: Le numérique : source d’économies ou de dépenses d’énergie ? Le monde d’après et les fatigants « yakas » des gentils people Agribashing : renouons avec le progrès Fanny Agostini prône le retour au cheval de trait… comme à Cuba !

http://dlvr.it/RcN9TY

http://dlvr.it/RcN9TY

samedi 25 juillet 2020

Résultats préliminaires positifs pour un vaccin à ADN expérimental contre le coronavirus

Le vaccin a provoqué une réponse du système immunitaire chez 94 % des participants qui ont suivi l’essai clinique, dit de phase 1, jusqu’au bout.

La société de biotech américaine Inovio a annoncé des résultats préliminaires encourageants pour son projet de vaccin contre le nouveau coronavirus, administré sur 40 volontaires aux Etats-Unis.

Selon un communiqué de l’entreprise, le vaccin a provoqué une réponse du système immunitaire chez 94 % des participants qui ont suivi l’essai clinique, dit de phase 1, jusqu’au bout, c’est-à-dire avec 👉deux injections à quatre semaines d’écart.

Le vaccin d’Inovio, appelé INO-4800, 👉consiste à injecter un code génétique ADN dans l’organisme de la personne afin de déclencher une réponse immunitaire spécifique contre le coronavirus SARS-CoV-2.

« Pas besoin d’être congelé »

👉Le vaccin est injecté sous la peau par une aiguille, puis il est activé par un appareil ressemblant à une brosse à dents, qui délivre une mini-impulsion électrique, d’une fraction de seconde, permettant à l’ADN de pénétrer les cellules du corps et d’y remplir sa mission.

Inovio, déjà financée par le département américain de la Défense et par l’ONG CEPI, 👉annonce également avoir été sélectionné par le programme du président Donald Trump pour tenter de produire des centaines de millions de doses de vaccins d’ici janvier 2021.

Le vaccin de la société est le seul 👉vaccin ADN "stable à température ambiante pendant plus d’un an", et "qui n’a pas besoin d’être congelé pour le transport ou pour être stocké des années", a déclaré le CEO d’Inovio, Joseph Kim."

https://www.lesoir.be/310442/article/2020-06-30/resultats-preliminaires-positifs-pour-un-vaccin-experimental-contre-le

http://dlvr.it/RcKXjg

http://dlvr.it/RcKXjg

Allocation de rentrée scolaire : vraiment une prime à la consommation ?

Par Nathalie Janson.

Le gouvernement a annoncé la revalorisation de 100 euros du montant de l’allocation de rentrée scolaire.

À l’heure de la reprise de l’activité économique, cette mesure vise essentiellement à encourager la consommation en ciblant les foyers les plus défavorisés – la population des Gilets jaunes – en répondant à la revendication sur les difficultés de boucler les fins de mois. Cette mesure revêt également un vernis égalitariste dans la mesure où les enfants devraient avoir le même accès aux fournitures scolaires, principe bien ancré dans l’esprit d’une école républicaine.

Néanmoins, compte tenu de son mode d’attribution, il est opportun de se demander si son augmentation n’est pas un simple coup de pouce à la consommation dans cet environnement post-déconfinement. Allocation de rentrée scolaire�: un peu d’histoire

L’allocation de rentrée scolaire a été créée par la loi de finance de 1974 avec comme objectif premier de permettre aux familles défavorisées le financement des dépenses imposées – dépenses contraintes – par la rentrée scolaire. Elle est administrée par la Caisse d’allocations familiales et conditionnée aux ressources du foyer.

Aujourd’hui, elle concerne les enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Les montants revalorisés sont les suivants pour 2020 :

* pour un enfant âgé de 6 à 10 ans : 469,95 euros

* pour un enfant âgé de 11 à 14 ans : 490,35 euros

* pour un enfant âgé de 15 à 18 ans : 503,88 euros

Sa perception est conditionnée aux ressources 2018 du foyer de la manière suivante :

* un enfant à charge : 25 093 euros

* deux enfants à charge : 30 883 euros

* trois enfants à charge : 36 675 euros

* par enfant supplémentaire à charge : 5791 euros

Le versement de l’allocation de rentrée scolaire par la Caisse d’allocations familiales est automatique pour toutes les familles allocataires ayant à charge des enfants âgés de 6 à 15 ans. Pour les enfants âgés de 15 à 18 ans, une simple déclaration sur l’honneur attestant la scolarisation de l’enfant suffit à son paiement.

L’allocation de rentrée scolaire concerne environ trois millions de foyers (chiffres 2018) et représente une dépense d’environ deux milliards d’euros (chiffres 2018). Elle fait partie des prestations familiales dont le montant global s’élevait en 2018 à 55 milliards d’euros sur un budget total de prestations sociales (retraites, famille et chômage) totalisant 741 milliards (chiffres 2018).

Ces montants seront en augmentation en 2020 étant donné la hausse du chômage et la dégradation des conditions économiques. Augmentation de l’allocation : une prime à la consommation déguisée ?

Si l’intention d’origine était d’assurer un égal accès aux fournitures scolaires pour ne pas pénaliser les enfants issus de familles défavorisées, il n’est pas certain que l’objectif soit atteint aujourd’hui.

En effet, selon l’enquête annuelle de Familles de France, le coût de la rentrée scolaire en 2019 pour un enfant entrant en classe de 6ème était estimé à environ 195 euros et donc bien au-dessous du montant de l’allocation de rentrée scolaire.

En outre, certaines fournitures scolaires sont fournies par l’école publique lors de la rentrée ; les livres scolaires notamment sont pris en charge par les communes pour l’école primaire et par les départements pour les collèges.

Certains arguent que cette allocation permet d’inscrire les enfants à des activités péri-scolaires, sportives ou culturelles ; mais là encore des aides sont versées par la Caisse d’allocations familiales et/ou les services sociaux municipaux.

Il est clair qu’aujourd’hui le but premier de l’allocation de rentrée scolaire – égalité des enfants dans l’accès à l’école – est dévoyé et que l’augmentation de cette prime ressemble davantage à la prime de Noël versée en décembre 2019 lors du mouvement des Gilets jaunes pour calmer les revendications, lesquelles peuvent repartir comme une trainée de poudre compte tenu de l’environnement économique post-Covid dégradé.

Ce coup de pouce s’inscrit dans l’esprit de relance à la mode keynésienne où il importe de favoriser les foyers modestes dont la propension à consommer est la plus élevée afin de maximiser l’effet multiplicateur de la dépense publique.

En les ciblant, on réduit la probabilité que cette revalorisation de 100 euros ne finisse sur un livret A dont la collecte bat des records depuis le confinement : plus de 5 milliards en avril et 4 milliards en mai 2020.

Étant donné qu’il n’existe aucun contrôle sur la manière dont les foyers bénéficiaires dépensent cette somme et compte tenu du niveau des montants revalorisés, il est probable que cette allocation finisse en dépenses de consommation non afférentes à la rentrée scolaire.

Si son objectif était réellement l’égalité des enfants devant l’accès à l’école, alors il serait plus judicieux de verser l’allocation sous forme de bons d’achat exclusivement réservés aux dépenses scolaires. À ce propos, une proposition de loi a été déposée en février 2020 afin d’encadrer l’utilisation de cette allocation.

Il est regrettable qu’une initiative aussi louable que l’égalité d’accès à l’école finisse comme une prime à la consommation déguisée ! Ce dévoiement illustre le manque de conviction des gouvernements successifs dans la définition des objectifs de la dépense publique. Ces articles pourraient vous intéresser: Consommation en berne : les limites du « en même temps » Coronavirus : santé et économie sont inséparables Davantage de capitalisme pour moins de pollution et de gaspillages Rentrée scolaire : l’enseignement public coûte de 30 à 40 % plus cher que le privé !

http://dlvr.it/RcKXgT

http://dlvr.it/RcKXgT

Dupond-Moretti : le faux trublion de la place Vendôme

Par Laurent Sailly.

Le nouvel homme fort de la place Vendôme est-il un trublion, c’est-à-dire une personne qui sème le trouble, qui dérange l’ordre par son comportement, provocateur ?

« On ne naît pas avocat, on le devient » a l’habitude de dire maître Dupond-Moretti. Et maître Dupond-Moretti est devenu l’un des plus brillants avocats pénalistes de sa génération à l’égal d’un Vergès, d’un Lombard ou d’un Liénard. Dupond-Moretti avocat de la liberté

En tant qu’avocat, quels que soient ses combats, je reste admiratif. Alors qu’il se fait connaître dans les années 1990 (acquittement de Jean-Pierre Deulin, procès des paras Francazal, affaire VA-OM) et que je fais mon droit, son goût pour l’art oratoire et ses argumentations feront de moi un amoureux et un défenseur de la liberté.

Sa gouaille, qui fera sa célébrité, et sa corpulence intimidante, qui lui permettra d’être reconnu dans les prétoires au milieu de tous les autres, tranchent avec le phrasé édulcoré et les postures convenues de ses confrères. Dans une cour d’assises, maître Dupond-Moretti est à la fois l’acteur principal, le metteur en scène, l’auteur des textes et le producteur exécutif.

Son seul nom sur l’affiche attire le public et les futurs clients. « Acquittator » déroule ainsi sa pièce au milieu d’un décor qui semble construit autour de lui et pour lui. C’est le talent de l’avocat de laisser penser qu’il joue toujours à domicile. Un homme libre

Trublion, maître Dupond-Moretti l’est lorsqu’il porte la robe de l’un de ses mentors, Alain Furbury. Il l’est en refusant la légion d’honneur ou de passer sous le marteau de la franc-maçonnerie : « Oui, je suis un homme libre. J’admets ma fierté d’être avocat, d’avoir refusé la Légion d’honneur et la franc-maçonnerie » affirme-t-il.

Politiquement, Dupond-Moretti est banalement « bobo ». En 2008, son soutien à Martine Aubry à la mairie de Lille, ses sorties antiracistes convenues, ses appels à faire interdire le Front National, ne relèvent guère plus de la discussion de fin de repas de famille bien arrosé.

Trublion, M. Dupond-Moretti l’a été en refusant la place Vendôme et en revendiquant ainsi sa qualité d’homme libre. En 2018, dans le journal Marianne, il déclarait : « Je suis sûr que je ne veux pas faire de politique », qualifiant même de « saugrenue » l’idée qu’on lui propose le ministère de la Justice. Mais il faisait part de son admiration pour Emmanuel Macron. Déjà, l’homme politique pointait derrière l’homme de loi. Un bouffon du roi ?

Trublion, M. Dupond-Moretti l’a été en rédigeant une feuille de route ne cherchant pas à flatter les egos des magistrats mais en dénonçant le corporatisme né de l’École nationale de la magistrature ou en se félicitant de l’artificielle baisse du taux d’occupation des prisons mais en s’opposant fermement à Bercy et aux restrictions budgétaires criminelles imposées aux ministères régaliens.

Trublion, M. Dupond-Moretti ne le sera pas ! Tout au plus, il deviendra un énième « bouffon du roi » d’Emmanuel Macron, comme l’a été Nicolas Hulot, lors du premier gouvernement Philippe ou encore Roselyne Bachelot, vice-bouffonne en charge de la Culture.

Le trublion maître Dupond-Moretti a donc pris la décision de devenir le ministre-bouffon M. Dupond-Moretti. Après 15 jours, il a déjà avalé plusieurs fois sa toque d’avocat n° C0238 en renonçant à réformer l’École nationale de la magistrature, à remettre en cause le Conseil Supérieur de la Magistrature, à rendre indépendants les Parquets.

Le ministre Dupond-Moretti peut-il devenir le ministre-trublion attendu ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Trois raisons essentielles : d’abord parce qu’il n’a été nommé que pour faciliter la réélection du président Macron et ne dispose donc que de 22 mois pour mettre en place sa feuille de route ; ensuite, parce que le budget du ministère reste contraint par Bercy ; enfin, parce que l’homme des prétoires n’est pas celui des hémicycles où il n’évoluera pas en territoire conquis.

Alors, Maître, qu’êtes-vous allé faire dans cette galère�! Ces articles pourraient vous intéresser: Gouvernement Castex : pas de rupture mais une surprise Paperasse, réglementations, contraintes : le métier d’avocat sous pression

http://dlvr.it/RcKXc4

http://dlvr.it/RcKXc4

vendredi 24 juillet 2020

Chine : la « Cinquième Modernisation » n’aura pas lieu

Par Nathalie MP Meyer.