Puisqu’on semble s’intéresser beaucoup au triste sort des Tatars déportés par Staline, il me semble qu’il serait bien de s’intéresser aussi à nos propres déportations, que nous avons faites en Algérie. Merci au contributeur qui l’a signalé hier en commentaire, car, bien que passionné d’Histoire, je n’en avait tout simplement jamais entendu parler… !!! Et vous ? Bilan : plus de 2 000 000 de déplacés (10 fois plus que pour les Tatars) :

Entrainant la mort de 200 000 personnes (au moins le double que pour les Tatars) : “Mon avis est qu’il était mort de faim 200 000 personnes, et en majorité des enfants. […] On est allé jusqu’à 2 millions de regroupés à la fin, ce qui représentait la moitié de la population musulmane rurale de l’Algérie.” [Michel Rocard, Une histoire Algérienne de Ben Salama, 23’36 – voir à la fin] Une bonne idée de chanson pour l’Eurovision 2017… P.S. oui, on n’oubliera pas non plus les nombreux crimes du FLN, mais sur ce blog, on s’intéressera comme d’habitude essentiellement aux crimes des gouvernements, et a fortiori du gouvernement français… P.P.S. : en rappellera aussi que le coupable est bien le “gouvernement”, et non pas “La France”. La plupart des Français n’étaient pour rien dans ce système…

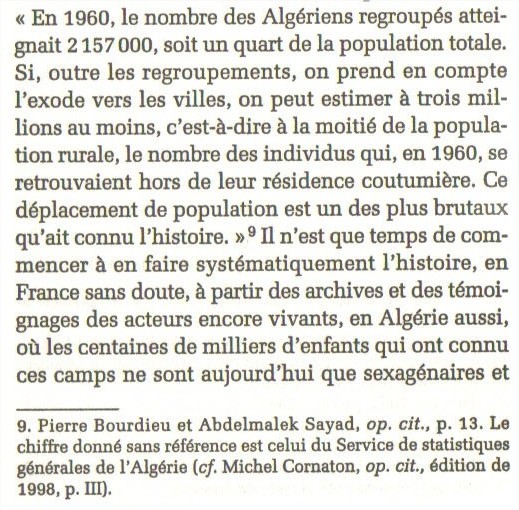

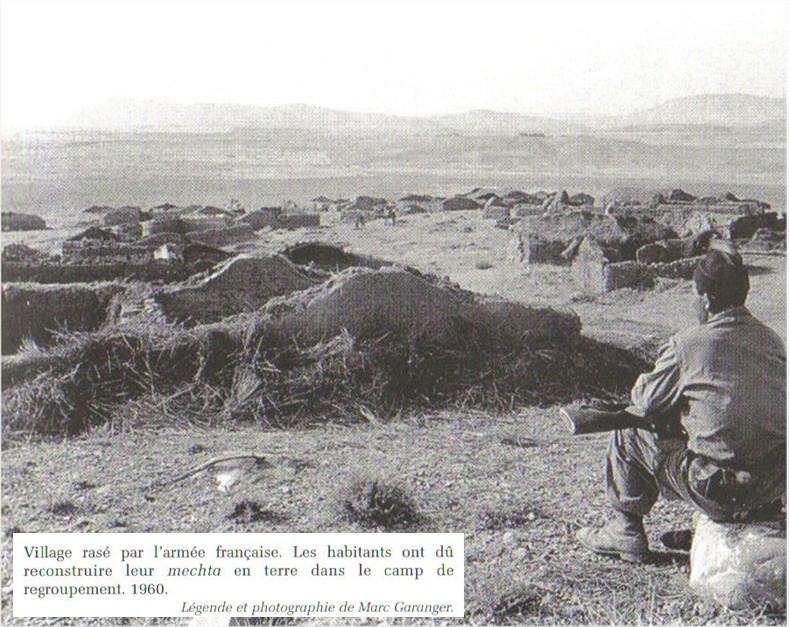

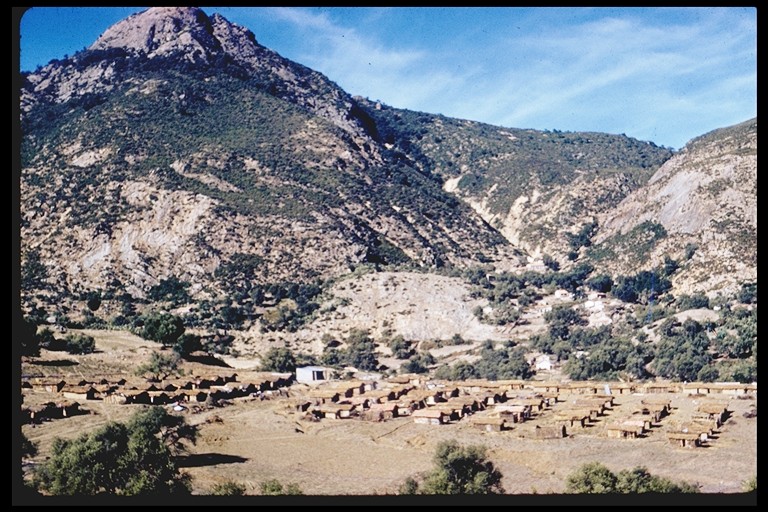

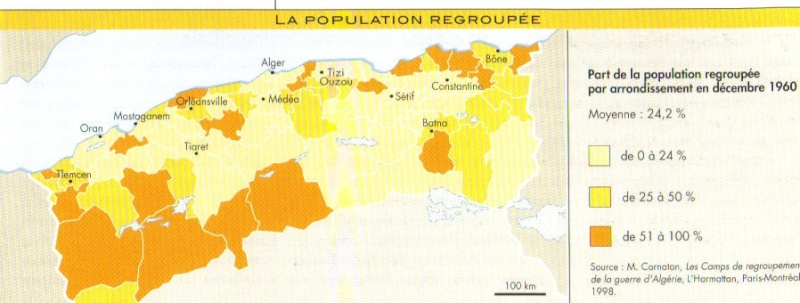

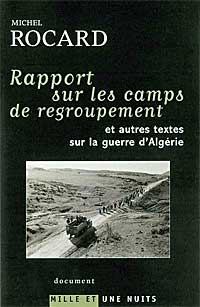

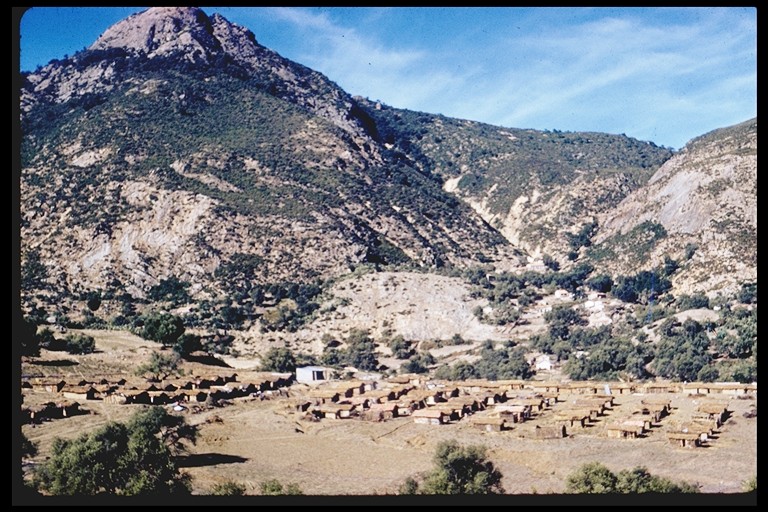

Les "camps de regroupement" de la guerre d'Algérie, par Anne Guérin-Castell Source : LDH Toulon, Anne Guérin-Castell, 13-08-2012 En 1959, un Rapport sur les camps de regroupement de Michel Rocard révélait les conditions dramatiques du déplacement de masse des populations par l'armée française et son caractère inhumain. Mais il a fallu attendre 2003 pour que ce document soit publié sous le nom de son auteur et accompagné d'un éclairage historique complet. Afin de briser le silence qui continue à peser sur un aspect de la guerre d'Algérie qui reste aujourd'hui encore l'une des tragédies les moins connues de ce conflit, Anne Guérin-Castell a ouvert une édition participative dans Mediapart, intitulée La vie dans un village algérien pendant la guerre de libération. En voici la déclaration d'intention : « Si, depuis quelques années, on parle plus ouvertement en France de certains aspects peu glorieux des huit années de guerre en Algérie, avec notamment la pratique de la torture, si le sort des habitants des villes est parfois évoqué lorsqu'il est question de la bataille d'Alger ou des actions de l'OAS, rien n'est dit de ce que fut au quotidien la vie dans les campagnes algériennes : trop souvent un enfer, en particulier dans les camps de regroupement. » Nous en reprenons ci-dessous le premier texte publié le 28 juin 2012 – il est suivi de plusieurs récits d'Akli Gasmi qui a passé son adolescence dans le camp de regroupement d'Oulkhou où vivait également le jeune Tahar Djaout.  Hiver 1960, non loin de Ben S'Rour (©Albert Devaud) Un déshonneur de la République, par Anne Guérin-Castell Bien que les premiers camps de regroupement aient été organisés dès 1955 dans les Aurès, ce n'est que le 12 mars 1959 que leur existence fut révélée par un article du Monde grâce à une fuite préméditée du rapport rédigé le mois précédent par Michel Rocard [1], alors jeune inspecteur des finances tout juste sorti de l'ENA. Ce rapport concluait une enquête de plusieurs semaines menée en marge de ses obligations et sans ordre officiel de mission, pour laquelle il avait bénéficié de l'assistance de Jacques Bugnicourt, qui était à l'époque sous-lieutenant de SAS [2]. Dès son arrivée au port d'Alger en septembre 1958, Michel Rocard avait été alerté par son camarade sur ces déplacements de population effectués par l'armée « sans aucune espèce de précaution », si bien que les personnes déplacées perdaient leurs moyens d'existence. L'article du Monde fut suivi d'autres articles, notamment d'un entretien avec Mgr Rodhain, secrétaire général du Secours catholique, paru le 11 avril dans La Croix et d'une publication partielle du rapport dans France Observateur et Le Monde les 16 et 17 avril, d'un débat à l'Assemblée nationale le 9 juin 1959 et d'une mise en cause de la France à l'ONU le 14 juillet. Mais cela pouvait-il arrêter les partisans de la « guerre révolutionnaire » [3] ? Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement en Algérie, avait eu beau prescrire dans une circulaire datée du 31 mars qu' « aucun regroupement ne pourra être opéré sans son accord », les responsables de l'armée, encouragés par le décret du 17 mars 1956 et l'arrêté du 7 janvier 1957 autorisant le ministre résidant (à l'époque Robert Lacoste) à « instituer des zones où le séjour des personnes est réglementé » et confiant le maintien de l'ordre à l'autorité militaire, continuèrent d'agir à leur guise, si bien que le nombre de camps de regroupement ne cessa d'augmenter jusqu'à l'aube des négociations pour un cessez-le-feu. Combien de personnes furent-elles ainsi déportées et enfermées dans leur propre pays ? Les estimations varient selon ce qui est retenu de la typologie des divers centres existant en Algérie, tous n'étant pas des camps de regroupement stricto sensu. Dans son rapport, Michel Rocard entre dans le détail des différentes appellations alors en vigueur et tente de distinguer la réalité qu'elles désignent, dans une gradation qui, fonction de la brutalité du traitement subi par la population, va des villages regroupés, c'est-à-dire « des villages nouveaux construits selon les normes de "l'amélioration de l'habitat rural" et occupés par des fellahsqui vivaient auparavant dans des mechtas isolées » jusqu'aux camps de regroupement proprement dits, en passant par les « recasements » et les « resserrements » [4]. Il évalue le nombre de personnes concernées à un million. Selon Charles-Robert Ageron, il y avait 936 centres au 1er janvier 1959. Pour Michel Cornaton [5], dont la thèse, postérieure à l'indépendance, porte précisément sur cette question [6], 1 750 000 personnes ont été enfermées dans des camps de regroupement. Ce qui, en estimant qu'à chaque « regroupé » correspondent un « resserré » et un « recasé », fait un total de 3 250 000 personnes. En ajoutant les prisons, les camps d'internement [7], les centres spéciaux et les assignations à résidence, on arrive à ce résultat accablant : 40 % de la population algérienne, enfants et vieillards compris, a été, d'une manière ou d'une autre, enfermée. À l'origine, le constat que certaines zones rurales étaient des zones d'insécurité… pour l'armée… entraîna en divers lieux l'expulsion d'une population abandonnée sans logement ni ressources dans un territoire qui lui était étranger. Dès sa nomination dans les Aurès, le général Parlange fit en sorte que ces personnes soient prises en charge par l'armée, d'où la création des premiers camps de regroupement. Mais les zones d'insécurité augmentèrent en nombre et en superficie, devenant bientôt des zones interdites, et beaucoup d'officiers virent dans les camps de regroupement le meilleur moyen d'appliquer leur conception de la guerre révolutionnaire en privant les combattants de l'ALN de l'aide (abri, soins, nourriture) que pouvait leur apporter la population rurale. À partir de 1957, le nombre de camps fut multiplié sans même que soit mise en avant la nécessité de créer une zone interdite. Si quelques camps photographiés à des fins de propagande donnent l'impression de villages modèles – il faudrait plutôt les appeler « villages de regroupés » –, de nombreux camps de regroupement furent entourés de barbelés, équipés de miradors ou installés près d'un camp militaire qui en possédait, tandis que leurs habitants, souvent privés par cette action de leurs troupeaux de chèvres ou de leurs volailles, durent construire eux-mêmes leurs maisons avec des matériaux de récupération. Les sorties autorisées et dûment surveillées dépendaient du bon vouloir des responsables du camp. L'impossibilité de maintenir une hygiène minimale et la malnutrition causèrent des ravages. Il y avait chaque jour des morts, notamment parmi les enfants. Le rapport de Michel Rocard insiste particulièrement sur ce point : « La situation sanitaire est généralement déplorable. Aucune statistique de mortalité n'est évidemment disponible. Toutefois, certaines constatations ont été faites. Dans un village où 900 enfants ont été recensés, il en meurt près d'un par jour (vallée de la Soummam). Un village de l'Ouarsenis rassemble 1100 personnes, dont près de 600 enfants. Il en est mort un (de deux ans) au passage précis de l'enquêteur : l'officier SAS argua que c'était le troisième en quatre jours. » Quand il en vient à l'examen de la diminution des ressources du fait du regroupement, la situation sanitaire en étant la conséquence directe, Michel Rocard est attentif à l'humiliation que constitue pour un chef de famille le fait d'être mis dans l'incapacité de nourrir les siens : « Atteints dans leurs revenus, les fellahs le sont aussi dans leur dignité ; ils sont placés vis-à-vis du commandement et du chef de SAS dans un état de dépendance totale. » L'assistance alimentaire, de toute manière largement insuffisante, à laquelle ces personnes étaient réduites n'avait rien d'officiel. Elle dépendait « de la bonne volonté d'un fonctionnaire ou d'un officier » et pouvait cesser du jour au lendemain, tout comme l'assistance vestimentaire, sociale ou médicale. À cette misère générée par les camps de regroupement, il faut ajouter celle des ruraux qui, fuyant la guerre, étaient venus se réfugier en ville et logeaient pour la plupart dans des bidonvilles que les tardives constructions de cités plus ou moins radieuses ne suffisaient pas à résorber. Enfermement de presque la moitié de ses habitants, destruction d'une organisation familiale et d'un tissu social, néantisation d'une économie fondée sur la connaissance du milieu naturel et l'observation des cycles climatiques… Comment ne pas penser que ce déracinement [8] a été lourd de conséquences dans l'Algérie indépendante ? Anne Guérin-Castell

Michel Rocard, Rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre d'Algérie

Paris, Mille et une nuits, 2003, 334 p.,16.60 euros.

Edition critique établie sous la direction de Vincent Duclert et Pierre Encrevé, avec la collaboration de Claire Andrieu, Gilles Morin et Sylvie Thénault. Révélations sur les “camps” de la guerre d'Algérie par Tassadit Yacine, Le Monde diplomatique, février 2004

Avec la publication de ce rapport s'ouvre le dossier brûlant des “camps” de regroupement de la guerre d'Algérie. Au moment où ce texte paraît dans les journaux, en 1959, en raison d'une fuite, il produit un grand choc. Car c'est la première fois qu'une enquête sur les regroupés voit le jour, et c'est de surcroît le fait d'un membre du Parti socialiste SFIO, de la minorité certes, qui s'appelle Michel Rocard. Ce jeune énarque, ancien militant aux Jeunesses socialistes, ne prend pas de gants lorsqu'il s'agit de rendre compte d'une politique inhumaine à l'encontre de civils, complètement ignorée par l'opinion publique, par les autorités politiques.

Fait d'une politique arbitraire de la seule armée, le regroupement affecte les paysans les plus démunis, et parmi eux des femmes et des enfants sous-alimentés, dont le nombre s'élève à plus d'un million de personnes, puisque les “parqués” sont, par définition, privés de tout moyen de production : “La situation alimentaire est donc préoccupante dans la quasi-totalité des centres de regroupement. Des moyens d'existence doivent être à tout prix fournis à ces populations pour éviter que l'expérience ne se termine en catastrophe.” Destiné à alerter les responsables politiques sur ce “génocide” qui ne dit pas son nom, ce rapport situe le problème à un niveau autre que celui du conflit armée française/FLN, et pointe la responsabilité de la France face à la question des droits de l'homme jusque-là bafoués, car la répression et la torture sont dénoncées de façon claire. La radicalité politique de ce texte est manifeste, ce qui est alors franchement inattendu à la SFIO, “même dans la minorité”, dans la mesure où Michel Rocard est de ceux qui ont réellement revendiqué l'indépendance de l'Algérie dès 1954. C'est en sens que l'on peut dire que ce rapport est révolutionnaire, car non seulement il décrit la situation désastreuse d'une population civile déracinée, humiliée (le nombre de ces déshérités s'est élevé jusqu'à deux millions vers la fin de la guerre), mais il attire l'attention des pouvoirs publics et de la communauté internationale sur la menace quotidienne qui pèse surtout sur les enfants, victimes de malnutrition, de manque d'hygiène et de soins : il en mourait plus de 500 par jour. Modèle de courage politique et d'intégrité, le livre de Michel Rocard est d'un apport essentiel à la connaissance de la guerre d'Algérie telle qu'elle a été vécue par les populations les plus démunies, mais aussi à l'histoire d'une formation politique comme le PS. Rocard nous montre comment ce petit nombre appelé “la minorité” au sein même de la SFIO s'oppose à la politique de son premier secrétaire, devenu, en février 1956, président du conseil des ministres, et qui va, paradoxalement, faire la pire des politiques en embrassant la cause des ultras. On peut, dès lors, comprendre comment une probité intellectuelle et un courage politique sans nuance, qui ont de tout temps caractérisé la pensée et l'action de Rocard, peuvent effacer les meurtrissures des victimes de cette guerre et aider à renouer avec les politiques intègres d'une certaine gauche, vraiment de gauche, pour pasticher Bourdieu. La lecture de ce rapport y a largement contribué. Tassadit Yacine

Directrice de la revue Awal, cahiers d'études berbères

P.-S. Cette page initialement publiée le 17 juillet 2004, ne comportait alors que le compte-rendu par Tassadit Yacine du rapport de Michel Rocard. Elle a été reprise et complétée le 13 août 2012. Notes [ 1] Dans un entretien de 2002 publié en même temps que son rapport de 1959 ( Rapport sur les camps de regroupements et autres textes sur la guerre d'Algérie, édition critique sous la direction de Vincent Duclert et Pierre Encrevé, Paris, Mille et une nuits, 2003), Michel Rocard revient sur les conditions dans lesquelles il a pu mener son enquête et les circonstances de cette fuite dont il fut à l'époque, à tort, soupçonné d'être l'auteur. Les citations non explicitement référencées de l'article, y compris dans les notes, proviennent de cet ouvrage, le titre de l'article étant directement emprunté à cet entretien (p. 183). Dès février 1958, El Moudjahid avait dénoncé l'existence de ces camps. Mais peu de Français lisaient ce journal et l'information n'avait eu que de rares et maigres échos. [ 2] Créées par Jacques Soustelle en 1955, les SAS (sections administratives spécialisées) étaient placées sous l'autorité du général Parlange. Il y en eut environ 700. Dirigées par un officier, elles avaient pour fonction officielle d'agir auprès de la population rurale sur le plan social, médical et éducatif, jouant ainsi un rôle important dans le volet psychologique de la guerre (la pacification). Cette couverture « humanitaire » était doublée d'une activité plus directement liée à la guerre : le renseignement. [ 3] Cette doctrine, venue de l'observation par les officiers de l'armée française des méthodes de leurs adversaires vietnamiens, prend à revers le concept maoïste : puisque le « rebelle » vit dans la population comme un poisson dans l'eau, il suffit de retirer l'eau pour faire mourir le poisson. [ 4] Pour Sylvie Thénault : « Le regroupement est un phénomène complexe à appréhender : né d'initiatives militaires locales, il s'est transformé au fil des années, et a échappé à toute enquête officielle, longue et approfondie. Le choix sémantique consistant à parler de "centre" ou de "village", en outre, traduit une gêne certaine à utiliser le mot "camp", qui favoriserait un amalgame abusif avec les camps de concentration nazis. » [ 5] Cf. Les camps de regroupement de la guerre d'Algérie, préface de Germaine Tillion, Paris, L'Harmattan, 2008 (première édition, Les Éditions ouvrières, 1967). [ 6] Ses recherches en Algérie l'ont mis en présence de documents datant de l'époque de Jacques Soustelle et des années 61 et 62. Elles lui valurent d'être expulsé du jour au lendemain de l'Algérie indépendante (durant l'été 1965). [ 7] Voir à ce sujet Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale, camps, internements, assignations à résidence, Paris, Odile Jacob, 2012. [ 8] Cf. Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le déracinement, La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1964. Source : LDH Toulon, Anne Guérin-Castell, 13-08-2012 ==================================================== Issu d’une vidéo Youtube mise en ligne avec le commentaire excessif d’un Algérien, je n’ai pas eu le temps d’en changer le titre – mais la vidéo n’a pas ce ton… Source : Youtube, 23-06-2007 Source : Youtube, 23-06-2007 ==================================================== Les camps de regroupement en Algérie Source : Le Grand Soir, Bernard Gensane, 21-03-2009 Je voudrais évoquer ici un problème qui n'a jamais suscité un vrai débat de fond en France, ni même en Algérie : les camps de regroupement pendant la guerre coloniale. Je m'aiderai de deux ouvrages : Le Déracinement, publié en 1964 par Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, et surtout Les Camps de regroupements de la guerre d'Algérie (Éditions ouvrières, préface de Germaine Tillon) de Michel Cornaton, sociologue, psychologue social et soldat, à son corps défendant bien sûr, en Algérie. Les chiffres, effarants, parlent d'eux-mêmes. Il y eut près de 2000 centres de regroupement et, selon les estimations, entre 1600000 et 2500000 regroupés, soit 15 à 25% de la population, plus d'un rural sur trois. Dans la France d'aujourd'hui, cela signifierait entre 10 et 16 millions de personnes ! Sans parler du million d'Algériens qui se sont réfugiés en Tunisie et au Maroc. Ce regroupement a bouleversé la société rurale algérienne de manière irréversible. Par delà les justifications moralisatrices et culturelles (la « mission civilisatrice », le « fardeau de l'homme blanc »), en Algérie ou ailleurs, la colonisation, qu'elle ait été de peuplement ou non, c'était bien : « ôte-toi de là que je m'y mette », ce que, dans les années trente, Orwell avait qualifié de ” racket ” . Comme il n'y avait pas de place pour tout le monde sous le beau soleil africain (ou indochinois ou autre), il fut décidé de pousser les indigènes pour prendre leur place, de les obliger à se resserrer, à occuper les cases noires de l'échiquier (les mauvaises terres) pour que les Européens occupent les blanches. En 1860, un officier avait froidement planifié le bouleversement nécessaire : « Nul doute, dans un siècle, l'élément indigène se sera transformé, et le but de la France sera atteint ; ou s'il est resté réfractaire, les transactions aidant, la case blanche aura absorbé la noire. Dans ce cas, aux yeux des nations, comme devant notre conscience, nous aurons agi avec équité, et nous pourrons dire : si l'élément indigène a disparu, c'est qu'il avait à disparaître. » Michel Cornaton définit le regroupement comme « un déplacement effectué en masse, aboutissant à la création d'un nouveau centre, situé la plupart du temps à proximité de la zone évacuée. » En temps de guerre, de « pacification », le regroupement a, bien sûr, une fonction stratégique : Si le rebelle vit dans la population comme un poisson dans l'eau, on retire l'eau et le poisson meurt. On regroupera pour contrôler la population des mechtas éparses et le fellagha finira par déposer les armes. Dans le déni de son propre réel, la colonisation va se retrancher derrière un principe de précaution, quasiment humanitaire : comme il n'y avait pas de ” guerre ” en Algérie, il fallait libérer la population de la terreur des rebelles, la protéger efficacement, l'administrer, améliorer ses conditions de vie. A partir de 1959, les regroupements définitifs, construits en dur, deviennent de nouveaux villages. Les populations sont durablement déracinées, la métropole ordonne une politique de terre brûlée. Les procédés de regroupement sont divers. On installe parfois la population dans des bâtiments réquisitionnés. Dans tel village, 600 femmes et enfants vont se serrer à l'intérieur d'un grenier à un étage, dans des conditions concentrationnaires. Le plus souvent, après une opération militaire, la population est parquée en un endroit que l'on flanque d'un mirador et que l'on entoure de barbelés. Les regroupés couchent sous la tente ou, tout simplement, à la belle étoile. On construit aussi des gourbis en roseaux. Tout se passe, explique Cornaton, « comme si le colonisateur retrouve d'instinct la loi ethnologique qui veut que la réorganisation de l'habitat, projection symbolique des structures les plus fondamentales de la culture, entraîne une transformation généralisée du système culturel. » Lévi-Strauss avait, en son temps, observé que les Bororos s'étaient convertis au christianisme après qu'on eut transformé leur habitat. En 1964, Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad étudient, dans Le Déracinement, la brutalité des déplacements de population et le bouleversement de la pensée paysanne subséquente. Ils forgent le concept de paysans ” dépaysannés ” . Le plus souvent montagnards, les regroupés se sont retrouvés transplantés dans une plaine de piedmont. Le regroupement a accéléré le mouvement de dépaysannisation, là où l'agriculture traditionnelle déclinait, et il a amorcé ce mouvement dans les régions où l'agriculture traditionnelle se maintenait. D'où la tentation, l'obligation de l'émigration, synonyme de fuite de la terre et de l'agriculture alors qu'elle avait été précédemment l'occasion de l'acquisition de nouvelles terres. Si tous les regroupés ne souffrent pas de la même déchéance matérielle, ils souffrent de la même misère morale. Ils ne peuvent plus se procurer le mouton rituel, ni pour l'enterrement, ni pour les fêtes de famille. Ils ne sont plus maîtres de leur personne, de leur temps. Ils construisent, en toute conscience, avec leurs mains, leur propre prison. Le regroupement des populations nomades commence dès 1957. Ceux qui s'y opposent peuvent être fusillés et enterrés dans des fosses communes. Alors que le regroupement des agriculteurs sédentaires ne change pas fondamentalement leurs conditions matérielles, le regroupement des nomades les conduit infailliblement à la ruine. On pense qu'ils ont perdu jusqu'à 90% de leurs troupeaux. Après l'Indépendance, les autorités algériennes nient le problème.

En détruisant la société rurale, le regroupement a détruit les traditions communautaires qui furent dès lors remplacées par le salariat. Pour Bourdieu et Sayad, « en les privant des assurances et des sécurités que leur fournissait l'ordre économique et social d'autrefois, en les abandonnant à l'oisiveté et aux occupations de fortune, en les dépossédant entièrement de la responsabilité de leur propre destin, en les plaçant dans une situation d'assistés, on transforme les paysans en sous-prolétaires qui perdent le souvenir des anciens idéaux d'honneur et de dignité. » Les regroupements de population ne sont pas un simple épisode de la guerre d'Algérie, même s'il s'est d'abord agi de couper l'ALN et le FLN de ses bases.

Selon Cornaton, le travail de deuil ne s'est jamais accompli, ce qui a fait du pays, pour toutes ces populations, un non-lieu. Avec ce processus bien souvent inhumain, la France coloniale a fait subir à ce pays une forme de barbarie au nom d'une civilisation ” universaliste ” qu'elle prétendait apporter. Source : Le Grand Soir, Bernard Gensane, 21-03-2009

Bonus : Les viols pendant la guerre d’Algérie. Attention scènes choquantes Une Histoire algérienne, précédemment cité, avec Michel Rocard : Des liens pour aller plus loin: |