Par Alexander C. R. Hammond.

Un article de HumanProgress

Voici le trente-et-unième épisode d’une série d’articles intitulée «�Les Héros du progrès ». Cette rubrique est une courte présentation des héros qui ont apporté une contribution extraordinaire au bien-être de l’humanité.

Notre héros de la semaine est Willem Kolff, un médecin hollandais qui a inventé la première machine à hémodialyse. Il a aussi joué un rôle-clé dans le développement du tout premier cœur artificiel et plus tard, du premier œil artificiel. Le Forum économique mondial a estimé que depuis son invention, la machine à hémodialyse de Kolff, qu’il se plaisait à nommer « le rein artificiel », a sauvé plus de 9 millions de vies.

Willem Kolff est né le 14 février 1911, à Leiden, aux Pays-Bas, dans une vieille famille aristocrate. Il est dyslexique mais cette pathologie n’étant pas reconnue à cette époque, ses difficultés à lire et écrire lui valent de fréquentes punitions à l’école. Au départ, il voulait être directeur de zoo mais après que son père lui a fait remarquer que ce type de carrière offrait des possibilités d’emplois très limitées, puisqu’il n’y avait que trois zoos aux Pays-Bas à cette époque, il décide de suivre ses traces et s’engage dans une carrière médicale.

Il commence à étudier la médecine à l’université de Leiden en 1936 et décroche son doctorat en 1938. La même année, il entame des études pour en obtenir un autre à l’université de Groningen tout en y travaillant comme assistant au service médical.

Le 10 mai 1940, l’Allemagne envahit les Pays-Bas. Pendant l’invasion, alors qu’il assiste à des funérailles à La Haye, il se rend au principal hôpital de la ville déjà submergé par des blessés pour y proposer ce qui allait être la première banque du sang européenne.

L’hôpital accepte et lui fournit une voiture avec laquelle il parcourt la ville pour récupérer des tubes, des flacons, des aiguilles, du citrate et autre équipement — tout en évitant les tirs de snipers et les bombardements. Quatre jours plus tard, la banque du sang de l’hôpital de La Haye était opérationnelle et sauvait les vies de centaines de personnes.

Un mois après l’invasion allemande, son mentor juif à l’hôpital de Groningue se suicide et est remplacé par un officiel nazi. Refusant de travailler avec lui, il est transféré dans le petit hôpital de Kampen jusqu’à la fin de la guerre. C’est aussi pendant cette période qu’il a caché chez lui le jeune fils d’un collègue juif.

Alors jeune médecin, il assiste à la mort douloureuse d’un patient âgé de 22 ans souffrant d’une insuffisance rénale. Il se trouve impuissant à sauver le jeune homme mais il lui apparaît que s’il avait pu éliminer l’urée (le déchet normalement filtré par des reins fonctionnels) le patient aurait pu survivre.

Il remarque : « J’ai réalisé que retirer 22 cm3 de toxicité de son sang lui aurait sauvé la vie. » Après cette expérience traumatisante, il se consacre à la recherche sur les insuffisances rénales. Replica of the drum-kidney plus bood pump first used successfully for acute dialysis treatment in 1945 by Willem Kolff BY Superikonoskop – Own work-WIKIMEDIA COMMONS — Superikonoskop , CC-BY

Kolff développe son premier prototype de rein artificiel en 1943. Le matériel manque car les Pays-Bas sont occupés par les Allemands, mais il se débrouille pour construire son appareil avec des bidons de jus d’orange, des pièces de voiture et des peaux de saucisses en cellophane enroulées autour d’un cylindre plongé dans une baignoire émaillée remplie de fluide nettoyant.

Sa machine aspirait le sang du patient dans la baignoire, le nettoyait puis le ré-injectait dans son corps. Sur une période de deux ans, Kolff effectue 15 tentatives de traitement de patients avec cet appareil mais toutes se soldent par le décès des patients. Il persiste malgré ces échecs.

Une avancée se produit un mois après la fin de la guerre, en août 1945, lorsqu’il prend en charge une femme de 65 ans incarcérée pour collaboration avec les nazis, et dans le coma à cause d’une insuffisance rénale. Beaucoup de ses compatriotes refusaient de la soigner en raison de ses liens avec l’occupant mais lui tient à respecter son serment d’Hippocrate. Après des heures de traitement, la patiente se réveille. Elle survivra six années avant de mourir de causes sans lien avec sa pathologie rénale.

Un an plus tard, en 1946, il décroche son doctorat en médecine à l’université de Groningue. Kolff-Brigham Artificial Kidney, about 1949 BY National Museum of American History(CC BY-NC 2.0) — CC-BY

Après avoir apporté la preuve du succès de son rein artificiel, il fabrique des appareils d’hémodialyse dont il fournit les hôpitaux partout dans le monde. Ils gagnent rapidement en popularité et en 1948, la première dialyse humaine est effectuée avec un rein artificiel aux États-Unis, au Mount Sinai Hospital de New York.

Kolff immigre aux États-Unis en 1950 et rejoint la Cleveland Clinic Foundation. Il y aide à développer les premières machines cœur-poumons qui oxygènent le sang et maintiennent les fonctions cardio-pulmonaires d’un patient pendant les opérations de chirurgie cardiaque.

En 1967, il prend la tête de la Division of Artificial Organs et de l’Institute for Biomedical Engineering de l’université de l’Utah. Il dirige l’équipe médicale qui sera à l’origine du premier cœur artificiel implanté avec succès sur un patient en décembre 1982.

Même officiellement en retraite en 1986, il a continué à travailler comme professeur de recherche et directeur du laboratoire Kolff à l’université de l’Utah jusqu’en 1997.

Durant sa vie, il a reçu plus de 12 doctorats honorifiques d’universités du monde entier et plus de 120 prix internationaux, dont le AMA Scientific Achievement Award en 1982, le prix Albert Lasker pour la recherche médicale clinique en 2002, et le prix Russ en 2003.

En 1990, le magazine Life l’a classé parmi les 100 personnalités les plus importantes du XXe siècle. Il meurt le 11 février 2009, à seulement trois jours de son 98ème anniversaire.

Willem Kolff est souvent surnommé le père des organes artificiels et la technologie qu’il a créée a permis de sauver des millions de vies dans le monde entier. C’est pourquoi Willem Kolff est notre trente-et-unième héros du progrès.

—

Traduction pour Contrepoints par Joel Sagnes de Heroes of Progress, Pt. 31: Willem Kolff

Les Héros du progrès, c’est aussi :

* John Harington invente la chasse d’eau

* Alessandro Volta invente la pile électrique

* Lucy Wills contre l’anémie macrocytaire

* Kate Sheppard, première suffragette

* Wilhelm Röntgen, les rayons X

* Tu Youyou, l’artémisinine contre le palu

* Banting et Best traitent le diabète

* Willis Haviland Carrier invente la climatisation

* Virginia Apgar sauve la vie des nouveau-nés

* Alfred Sommer, la vitamine A

* David Nalin, la réhydratation par voie orale

* Louis Pasteur, père de la microbiologie

* Paul Hermann Müller, les propriétés insecticides du DDT

* Malcom McLean, les conteneurs de transport

* Abel Wolman et Linn Enslow, la purification de l’eau

* Pearl Kendrick & Grace Eldering vaccinent contre la coqueluche

* Gutenberg, la diffusion du savoir

* James Watt, la vapeur, moteur du progrès

* Joseph Lister, stérilisation et asepsie

* Maurice Hilleman, des vaccins vitaux

* Françoise Barré-Sinoussi, la découverte du VIH

* Richard Cobden, héros du libre-échange

* William Wilberforce : une vie contre l’esclavage

* Ronald Ross : la transmission du paludisme

* Alexander Fleming et la pénicilline

* Jonas Salk et le vaccin contre la polio

* Landsteiner et Lewisohn, l’art de la transfusion

* Edward Jenner, pionnier du vaccin contre la variole

* Fritz Haber et Carl Bosch, le rendement des cultures

* Norman Borlaug, père de la révolution verte

—

Sur le web Ces articles pourraient vous intéresser: Alessandro Volta invente la pile électrique – Les Héros du Progrès (29) Lucy Wills contre l’anémie macrocytaire – Les Héros du progrès (28) Alfred Sommer, la vitamine A – Les Héros du Progrès (21) David Nalin, la réhydratation par voie orale – Les Héros du progrès (20)

http://dlvr.it/Rf9XbQ

dimanche 23 août 2020

10 chansons avec un message de liberté

Par Bill Wirtz.

Un article de Freedom Today Network 1. Miley Cyrus – We Can’t Stop

Oui, on sait bien, quand on pense à l’activisme pro-liberté, ce n’est certainement pas Miley Cyrus qui nous vient à l’esprit. Mais je vous assure que, volontairement ou non, We can’t stop est une intéressante version de «�Occupe-toi de tes affaires ».

Le refrain, certes d’une grande simplicité, affirme :

« It’s our party we can love who we want

We can see who we want »

(« C’est notre fête, on peut aimer qui on veut,

Et voir qui on veut »)

Et ça continue avec un aspect encore plus intéressant sur les droits de propriété :

« It’s our party we can do what we want to

It’s our house we can love who we want to

It’s our song we can sing if we want to

It’s my mouth I can say what I want to yea, yea, yeah »

(« C’est notre fête, on peut faire ce qu’on veut

C’est notre maison, on peut aimer qui on veut

C’est notre chanson qu’on peut chanter si on veut

C’est ma bouche, je peux dire ce que je veux, oui, oui, oui »)

2. Green Day – Minority

Dans cette chanson, Green Day reprend un certain nombre de concepts chers aux États-Unis, par exemple en prêtant allégeance à la pègre ou en mentionnant « One nation under dog » (jeux de mots avec under God, NdT).

Mais le refrain touchera davantage les libertariens ; il commence comme ceci :

« Cause I want to be the minority

I don’t need your authority

Down with the moral majority

‘Cause I want to be the minority »

(« Parce que je veux être la minorité

Je n’ai pas besoin de votre autorité

À bas la majorité morale

Parce que je veux être la minorité »)

3. Rush – The Trees

Rush est une sorte d’évidence quand on évoque les libertariens en musique, notamment parce que le batteur Neil Pear n’a jamais caché qu’il était objectiviste.

L’album 2112 du groupe, sorti en 1976, a même été dédié au génie d’Ayn Rand. The Trees (1978) ne fait pas exception à la règle, il se moque du socialisme et des mouvements syndicaux, pour aboutir à cette conclusion accablante :

« So the maples formed a union

And demanded equal rights

‘The oaks are just too greedy

We will make them give us light

Now there’s no more oak oppression

For they passed a noble law

And the trees are all kept equal

By hatchet,

Axe,

And saw »

(« Les érables ont donc formé une union

Et ont demandé l’égalité des droits :

Les chênes sont trop gourmands

Nous les obligerons à nous donner de la lumière.

Maintenant, il n’y a plus d’oppression des chênes

Car ils ont adopté une loi généreuse

Et les arbres sont tous égaux

Par la hachette,

La hache,

Et la scie »)

4. The Beatles – The Taxman

Les Beatles sont évidemment géniaux, mais The Taxman a définitivement fait briller les yeux de tous les libertariens. George Harrison se moque des percepteurs d’impôts en chantant cyniquement « Should five per cent appear too small, Be thankful I don’t take it all ».

Le refrain de la chanson montre comment absolument chaque aspect de notre vie quotidienne est taxé, avant que la chanson ne se termine :

« Now my advice for those who die

Declare the pennies on your eyes

Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

And you’re working for no one but me. »

(« Maintenant, mon conseil pour ceux qui meurent

Déclarez les centimes sur vos yeux

Parce que je suis le fisc, oui, je suis le fisc

Et vous ne travaillez pour personne d’autre que moi »)

5. Pharrell Williams – Freedom

Tout aussi happy que dans son autre chanson emblématique, Pharrell Williams a réalisé un clip pour sa chanson Freedom.

Le clip met en scène la résistance à l’oppression, le Tank Man des manifestations de la place Tiananmen de 1989 et le pacifiste Muhammad Ali.

6. The Who – Going Mobile

Going Mobile des Who est un magnifique plaidoyer pour la liberté de circuler.

« Watch the police and the taxman miss me !

I’m mobile ! Oh yeah he he

Mobile, mobile, mobile, yeah »

(« Regardez, la police et le fisc m’ont loupé !

Je suis mobile ! Oh oui, il…

Mobile, mobile, mobile, ouais »)

7. The Alan Parsons Project- Eye in the Sky

Cette chanson de 1982 peut facilement être interprétée de manière déprimante comme dénonçant la surveillance et le contrôle du gouvernement.

« I am the eye in the sky, looking at you

I can read your mind

I am the maker of rules, dealing with fools

I can cheat you blind »

(« Je suis l’œil dans le ciel, qui te regarde

Je peux lire dans vos pensées

Je suis le créateur des règles, je m’occupe des imbéciles

Je peux te tromper sans que tu ne t’en aperçoives »)

8. Grace – You Don’t Own Me ft. G-Eazy

Je pense qu’on peut dire que Grace n’avait pas du tout en tête l’idée de la propriété à l’esprit, mais bon, imaginons qu’elle parle de gouvernement ici, d’accord ?

« Don’t tell me what to do

And don’t tell me what to say

Please, when I go out with you

Don’t put me on display »

(« Ne me dites pas ce que je dois faire

Et ne me dites pas ce que je dois dire

S’il vous plaît, quand je sortirai avec vous

Ne me montrez pas en spectacle »)

9. Rage Against The Machine – Killing In the Name

Ce n’est peut-être pas la meilleure stratégie de communication en termes de défense des idées de liberté, mais le message est quand même clair. Ce qui le prouve sans aucun doute d’après moi, c’est le refrain de 16 lignes « Fuck you, I won’t do what you tell me » (Va te faire f***, je ne ferai pas ce que tu me dis).

10. Salt-n-Pepa – None of your business

Encore une fois, il est presque certain que le message n’est pas intentionnellement libertarien, mais on peut quand même le fredonner en imaginant que Salt-n-Pepa pensait au gouvernement.

—

Sur le web

Ces articles pourraient vous intéresser: Reggae : Bob Marley, le plus grand (7) Reggae 70’s : 1977-1981, roots invasion (6) Reggae : introduction au Early Reggae (4) La musique jamaïcaine : brève introduction historique et musicale (1)

http://dlvr.it/Rf9XbF

http://dlvr.it/Rf9XbF

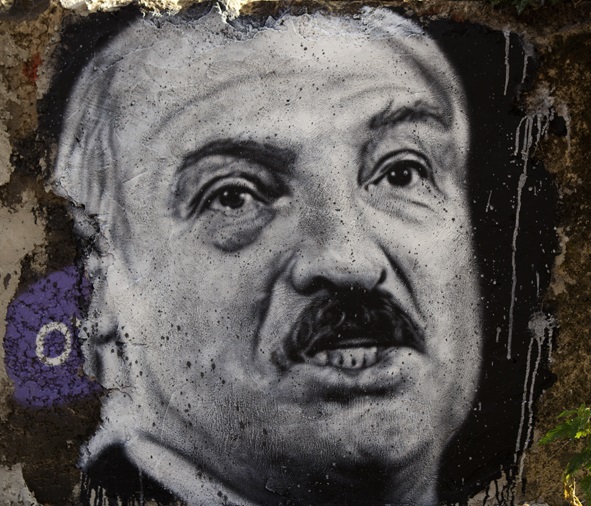

Bélarus : le début de la fin pour Loukachenko

Par Olga Gille-Belova1.

Un article de The Conversation

Au Bélarus, la réélection du président sortant Alexandre Loukachenko pour son sixième mandat, prévue le 9�août 2020, devait se dérouler sans beaucoup de surprises. Après 26 ans au pouvoir, l’homme semblait parfaitement maîtriser le déroulement du processus électoral et paraissait assuré de s’imposer à nouveau avec un score triomphal.

Mais un grain de sable a fait dérailler le mécanisme bien huilé de son régime autoritaire : une candidate de dernière minute, Svetlana Tikhanovskaïa.

L’autorisation à concourir donnée à cette femme au foyer trentenaire, jugée totalement inoffensive et incapable de faire de l’ombre à l’homme fort de Minsk, s’est révélée une erreur fatale d’un président profondément misogyne.

En l’espace de quelques semaines, la candidate quasi inconnue a su incarner le rejet massif de Loukachenko et est devenue le symbole du désir de changement d’une grande partie de la population bélarusse.

Pourquoi le scénario habituel de la réélection paisible de Loukachenko a-t-il échoué ? Que nous révèlent le succès inattendu de Tikhanovskaïa et l’ampleur inédite des contestations des profondes évolutions de la société bélarusse ? Et quelle implication ces événements auront-ils au niveau régional ? Les vieilles recettes de Loukachenko

La tenue régulière d’élections fait partie de ces rituels que l’on tient à observer même dans des pays autoritaires comme le Bélarus, où l’opposition est marginalisée, la compétition politique impossible dans le cadre des institutions officielles et l’alternance inenvisageable.

Les dirigeants en place se plient généralement de bonne grâce à la mise en scène d’élections non concurrentielles dont les résultats sont connus d’avance. Néanmoins, ils savent que cet exercice peut se révéler périlleux.

Élu en 1994 face à son imprudent rival, le chef du gouvernement de l’époque Viatcheslav Kebitch, lors de la première (et dernière à ce jour) élection présidentielle réellement démocratique et transparente, Loukachenko s’est assuré de ne pas commettre la même erreur.

Il n’a jamais laissé échapper le contrôle du processus électoral, secondé par la fidèle Lidia Ermochina, inamovible présidente de la Commission électorale centrale depuis 1996. Le duo a déjà testé plusieurs moyens de minimiser les risques inhérents à chaque réélection (en 2001, 2006, 2010, 2015).

L’essentiel de ces moyens peut être classé en quatre grandes catégories : l’éviction des concurrents les plus sérieux ; le contrôle de la couverture médiatique ; le recours à la « ressource administrative » et à la falsification des résultats ; l’usage de l’intimidation et de la force si nécessaire. Toutes ces méthodes ont été mises à contribution en 2020.

Dans les premiers mois de 2020, les trois concurrents jugés potentiellement dangereux (Viktor Babariko, Sergueï Tikhanovskiï, Valeriï Tsepkalo) ont été écartés, les deux premiers étant emprisonnés et le troisième contraint à fuir le pays. Les quatre candidats officiellement enregistrés (Andreï Dmitriev, Anna Kanopatskaïa, Sergueï Tcheretchen » et Svetlana Tikhanovskaïa) n’ont eu droit chacun qu’à deux heures d’antenne dans les médias nationaux.

Pendant ce temps, les activités du président en exercice ont bénéficié d’une ample couverture médiatique – à la tonalité extrêmement positive, cela va de soi. Son allocution traditionnelle aux membres du Parlement et à la nation, initialement prévue mi-avril, a été reprogrammée au 4 août, soit cinq jours avant le scrutin.

Ce dispositif a été complété par une répression violente visant les journalistes et par une coupure totale d’Internet le jour de l’élection. Le nombre des lieux officiellement autorisés pour les rencontres des candidats avec les électeurs a été drastiquement réduit.

Parallèlement, certains candidats ont fait part d’intimidations à l’encontre de leurs collaborateurs, et de nombreuses arrestations arbitraires ont été signalées tout au long de la campagne.

Les possibilités de supervision du processus électoral ont été largement diminuées : la seule mission étrangère d’observation était celle déléguée par l’Assemblée interparlementaire de la CEI (le contre-modèle des missions de l’OSCE), et l’accès des observateurs indépendants aux bureaux de vote a été délibérément rendu très difficile.

En outre, la procédure de vote anticipé, régulièrement dénoncée comme un outil majeur des falsifications, a été lancée cinq jours avant la date officielle du 9 août.

Le soir de l’élection, en prévision des manifestations de contestation, un imposant dispositif répressif a été mobilisé dans la capitale. Le déchaînement de violence de la part des forces de l’ordre à l’égard des manifestants a dépassé de loin celui de 2010.

Cependant, en dépit de tous ces moyens utilisés pour éviter la médiatisation et étouffer dans l’œuf toute tentative de contestation des résultats, l’élection a révélé au grand jour l’impopularité grandissante du président et la lassitude d’une importante partie de la population prête à se mobiliser pour soutenir une parfaite inconnue dès lors qu’elle incarne l’idée du changement. Ce que révèle le succès de Tikhanovskaïa

Qui est donc cette Svetlana Tikhanovskaïa qui a défié le « dernier dictateur d’Europe » et se proclame aujourd’hui victorieuse, depuis la Lituanie où elle s’est réfugiée ? Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une femme politique qui représente un parti d’opposition.

Son engagement dans la campagne a été improvisé car c’est à la suite du refus par les autorités d’enregistrer la candidature de son mari, un blogueur populaire et détracteur pugnace de Loukachenko, emprisonné depuis le mois de juin, qu’elle s’est portée candidate.

Sa brillante et originale campagne sur les réseaux sociaux et dans les médias alternatifs (comme le portail d’information tut.by ou la chaîne en bélarusse Belsat, financée par l’UE et hébergée en Pologne) a été menée grâce aux efforts réunis des équipes des trois candidats exclus de la course à la présidence.

Leur appel aux trois autres candidats enregistrés et apparentés aux partis d’opposition de se désister au profit d’une candidature unique face à Loukachenko n’a pas été suivi d’effet. D’ailleurs, la tentative de désigner un candidat unique représentant l’ensemble des partis et mouvements d’opposition lors des primaires organisées en février 2020 s’était déjà soldée par un échec.

Finalement, ce ne sont pas les liens avec l’opposition historique, mais l’inventivité et l’usage des nouvelles technologies dans un pays plus connecté qu’on le croit qui a fait la différence avec les campagnes précédentes.

L’originalité de la démarche de Tikhanovskaïa consistait à briguer le poste présidentiel non pas pour garder le pouvoir, mais pour organiser ultérieurement une nouvelle élection présidentielle, pleinement transparente cette fois. Sa campagne s’est articulée non pas autour des sujets socio-économiques mais autour des revendications de liberté politique et d’État de droit.

Ce positionnement a fortement résonné avec la volonté d’une partie grandissante de la société bélarusse de voir le pays s’engager sur la voie d’une modernisation politique, sociale et économique, et surtout d’en finir avec un régime autoritaire de plus en plus dépassé et déconnecté de la société.

La popularité de Loukachenko a été longtemps liée à sa capacité à garantir une stabilité socio-économique particulièrement prisée par des générations qui avaient mal vécu la disparition de l’URSS et étaient nostalgiques du modèle soviétique.

La part de cet électorat âgé et essentiellement rural a progressivement diminué, au profit de nouvelles générations plus jeunes et urbaines. Tikhanovskaïa et ses alliées Veronika Tsepkalo (la femme du deuxième candidat écarté, Valériï Tsepkalo), et Maria Kolesnikova (la chef de campagne du troisième candidat évincé, Viktor Babariko), qualifiées par Loukachenko de « trois pauvres filles qui ne comprennent rien », ont parfaitement saisi et incarné les profonds changements qu’a connu la société bélarusse en un quart de siècle.

Leur exigence de rendre sa dignité au peuple bélarusse a trouvé un écho bien plus large que les vaines promesses d’augmentation de salaire évoquées par le président, y compris auprès de son électorat traditionnel. Sa gestion maladroite de la crise du coronavirus n’a fait que souligner le caractère archaïque de son pouvoir.

Au-delà de ces évolutions de fond, Loukachenko paie également aujourd’hui deux erreurs majeures : l’annonce des résultats officiels lui attribuant un score hautement improbable de 80 % des voix, et l’usage démesuré de la violence pour réprimer la contestation dans les jours qui ont suivi l’élection.

En l’espace d’une semaine, l’ensemble de la population bélarusse, réputée jusque-là apolitique, s’est mobilisée à travers des manifestations très suivies malgré la répression, une grève générale et de multiples actions de rue (chaînes de solidarité de femmes vêtues de blanc et portant des fleurs, klaxons des automobilistes, etc.) qui ont pris le régime de court. La société civile, dont l’opposition bélarusse avait si longtemps déploré l’absence, s’est révélée à elle-même et au monde entier. Un défi géopolitique inattendu

Cette échéance électorale devait avoir lieu dans un contexte international plutôt favorable à Loukachenko. Si les libertés prises avec la Constitution de 1994 lors des multiples parodies de consultations électorales qu’il a organisées lui ont longtemps valu de fortes critiques de la part des pays occidentaux, accompagnées d’une série de sanctions, la situation s’était apaisée ces dernières années.

Son retour en grâce auprès de la communauté internationale était lié à son habile positionnement de médiation lors de la crise ukrainienne, et à quelques gestes d’ouverture à l’égard de l’opposition politique qui ont permis la levée des sanctions européennes et l’engagement de quelques projets de coopération avec l’UE.

Sa réélection en 2015 n’a d’ailleurs suscité aucune réaction négative de la part de l’UE en dépit du score soviétique de 83 %. La visite du secrétaire d’État américain Mike Pompeo à Minsk, début 2020, laissait également entrevoir un réchauffement des relations avec les États-Unis.

D’un autre côté, les tensions récurrentes autour des questions commerciales et énergétiques avec Moscou, les réticences de Minsk sur l’avancée du projet d’État unifié et une certaine méfiance à l’égard des tentatives bélarusses de rapprochement avec les Occidentaux ne remettaient pas fondamentalement en question la priorité donnée à la coopération avec la Russie.

Les Russes sont restés de marbre face aux provocations verbales du président bélarusse lors de sa campagne électorale et à l’affaire Wagner, montée de toutes pièces, qui a fait planer le soupçon d’une éventuelle intervention russe pour déstabiliser le régime de Loukachenko.

Ainsi, les principaux acteurs régionaux apparaissaient relativement neutres en amont de l’élection. Cette prudence était tout à fait compréhensible au regard des conséquences dramatiques de la crise ukrainienne.

L’UE cherchait surtout à éviter de provoquer la Russie afin de ne pas lui donner le prétexte pour intervenir militairement, mais également pour ne pas compromettre le cheminement vers la normalisation qui se profile dans les relations russo-européennes. Personne n’avait intérêt à l’apparition d’un nouveau foyer d’instabilité en Europe.

Cette nouvelle « révolution de la dignité » a lancé un défi inattendu autant à l’UE, absorbée par la gestion de la crise du coronavirus et le Brexit, qu’à la Russie, plongée dans la crise économique suite à la chute des prix du pétrole.

La neutralité européenne est devenue difficilement tenable au lendemain de l’élection à cause de la violence excessive du régime ainsi que de l’ampleur et de la durée des manifestations. Les autorités de l’UE ont d’abord réagi par un appel à stopper la violence et à recompter les voix, puis par des menaces de sanctions à l’égard du régime et une proposition de médiation.

La demande des dirigeants de nombreux pays occidentaux, en premier lieu de la Pologne et des pays baltes, d’organiser de nouvelles élections, a poussé Loukachenko à faire volte-face et à revenir au scénario classique du complot de l’Occident.

Ainsi, il a subitement oublié ses propres insinuations portant sur une menace de déstabilisation provenant de Russie, lancées en pleine campagne électorale avec l’affaire Wagner, et appelé au secours Vladimir Poutine.

Celui-ci a promis le 16 août que Moscou « respectera ses engagements » dans le cadre du traité de l’État unifié Russie-Bélarus, et si nécessaire dans le cadre de l’OTSC, ce qui sous-entend la possibilité de l’envoi de forces armées.

La situation au Bélarus représente un véritable dilemme pour le Kremlin : d’un côté, les dirigeants russes sont las des revirements de Loukachenko et l’arrivée d’une nouvelle personne à la tête de l’État bélarusse ne comporte pas beaucoup de risque d’un changement brutal dans les relations russo-bélarusses : le pays s’éloigne politiquement de l’orbite russe depuis 2014 mais demeure économiquement dépendant vis-à -vis de la Russie.

De l’autre côté, un changement de régime sous la pression de la rue au Bélarus pourrait donner une impulsion sans précédent à la montée des contestations politiques en Russie à la veille d’un scrutin régional qui s’annonce très tendu ; et, symboliquement, la chute de Loukachenko présagerait l’inexorable fin de Poutine.

En revanche, ni la population bélarusse ni la population russe n’est favorable au scénario d’une intervention militaire. Poutine serait-il prêt à assumer une telle décision, aux conséquences géopolitiques et intérieures très lourdes, dans un contexte de récession économique ?

Enfin, que ferait l’UE dans l’hypothèse d’une intervention militaire russe ? Ses moyens d’action sont limités comme l’ont déjà montré les crises de 2008 en Géorgie et de 2014 en Ukraine.

Serait-elle prête à franchir la ligne rouge et à intervenir de manière plus active cette fois ? La nouvelle « révolution de dignité » lance de nouveau un défi à la stabilité géopolitique au cœur de l’Europe ; elle représente probablement aussi une occasion d’envisager une nouvelle configuration où ce pays ne sera plus déchiré par le choix impossible entre les deux grands pôles de puissance que sont l’UE et la Russie…

—

Sur le web

* Maître de conférences au Département d’Études slaves, Université Bordeaux Montaigne. ↩

Ces articles pourraient vous intéresser: Réélection de Vladimir Poutine en 2024 : pas de surprise en vue Ces admirateurs de Poutine qui devraient réfléchir un peu… Grèce : le retour de la droite signale le retour grec dans le grand jeu européen Un Russe nommé Poutine, d’Héléna Perroud

http://dlvr.it/Rf9XZD

http://dlvr.it/Rf9XZD