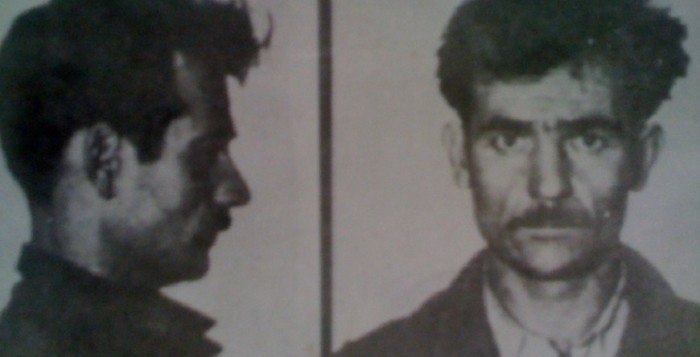

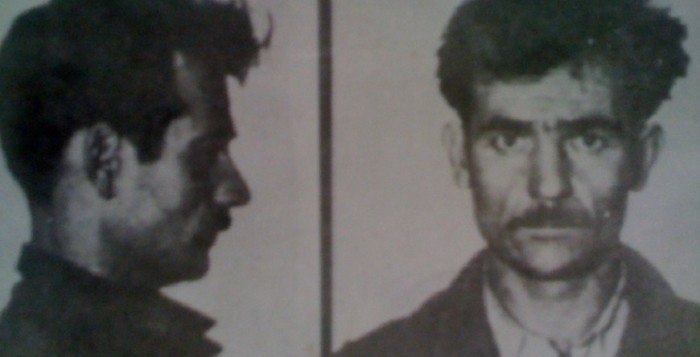

| Source : Libération, Jean-Luc Einaudi, 01-06-1998 Qui se souvient de Fernand Iveton, ouvrier, communiste, rallié au FLN, guillotiné à Alger, en 1957. Et qui se souvient du nom de celui qui était alors ministre de la Justice ? Une vieille dame est morte, le dimanche 10 mai 1998, à Arcueil. Selon ses volontés, elle a emporté avec elle, dans la tombe, le portrait de l’homme qui fut l’amour de sa vie. Elle s’appelait Hélène Iveton. Son mari, Fernand Iveton, fut guillotiné à Alger, dans la cour de la prison Barberousse, le 11 février 1957. Qui se souvient de Fernand Iveton? Le ministre de la Justice s’appelait alors François Mitterrand. Ouvrier, communiste, se considérant comme algérien, Fernand Iveton avait rallié le FLN, alors que la guerre faisait rage en Algérie. En novembre 1956, il avait décidé de procéder au sabotage d’un tuyau dans l’usine à gaz où il travaillait, au moyen d’une bombe. Des précautions avaient été prises pour que l’explosion n’occasionne pas de victime mais uniquement des dégâts matériels. Arrêté le 14 novembre 1956, avant même qu’il ait pu installer la bombe, il fut d’abord torturé par des policiers, comme cela était alors la règle: décharges électriques sur le corps, supplice de l’eau. En exécution des pouvoirs spéciaux votés par l’Assemblée nationale, en mars 1956, à la demande du président du Conseil, le socialiste Guy Mollet, et des décrets d’application qui suivirent, il comparut dix jours plus tard devant un tribunal militaire présidé par un magistrat volontaire. Il n’y eut aucune instruction préalable à l’affaire. Deux jours avant le procès, deux avocats furent commis d’office. La direction du Parti communiste français ayant d’abord interdit à l’avocat communiste Gaston Amblard de défendre Iveton, celui-ci fut abandonné à cette parodie de justice. Condamné à mort par le tribunal militaire d’Alger, son recours en grâce, plaidé notamment par l’avocat communiste Joé Nordmann, fut rejeté par le président de la République d’alors, René Coty. Celui-ci se contenta de raconter aux avocats l’anecdote suivante: en 1917, alors qu’il était jeune officier, il avait vu fusiller deux jeunes soldats français. Alors que l’un d’eux était conduit au poteau d’exécution, le général lui avait dit: «Toi aussi, mon petit, tu meurs pour la France.» Fernand Iveton devait être guillotiné pour l’exemple. Il mourut en criant «Vive l’Algérie!», en compagnie de Mohamed Ouenouri et de Mohamed Lakhnèche. Avant d’être exécutés, les trois hommes s’embrassèrent. J’ai écrit un livre, paru en 1986, sur cette affaire. François Mitterrand, président de la République, n’avait pas donné suite à ma demande d’entrevue (1). Le dossier de recours en grâce, m’avait-on dit, avait disparu des archives du ministère de la Justice. Le 24 mars 1994, trois journalistes furent reçus par le président de la République. En 1956, en tant que ministre de la Justice, il était vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, qui examinait les recours en grâce et procédait à un vote. Comme ils lui demandaient: «Qu’avez-vous voté sur le dossier Iveton?», François Mitterrand leur avait répondu: «Je ne peux pas vous le dire (2).» Or, comme beaucoup d’éléments me l’avaient déjà fortement laissé supposer, François Mitterrand avait voté la mort de Fernand Iveton. C’est ce que Jean-Claude Périer, secrétaire du CSM de 1956 à 1959, révéla aux trois journalistes. En 1965, François Mitterrand devenait candidat unique de la gauche à l’élection présidentielle. Le silence s’étendait sur son action durant la guerre d’Algérie, comme ministre de l’Intérieur d’abord, puis comme ministre de la Justice. Cette histoire-là reste à écrire. (1) Pour l’exemple (l’affaire Fernand Iveton), préface de Pierre Vidal-Naquet, l’Harmattan, 1986. (2) La Main droite de Dieu, Emmanuel Faux, Thomas Legrand, Gilles Perez, le Seuil, 1994. Colloque Jean-Luc Einaudi a participé aux séminaires sur le «travail de mémoire» organisés dans le cadre de l’exposition «1914-1998, le travail de mémoire» au théâtre Paris-Villette. Tous les jeudis à 19 h 30 jusqu’au 18 juin. Entrée libre. Rens.: 01 40 03 76 98 Jean-Luc Einaudi historien Source : Libération, Jean-Luc Einaudi, 01-06-1998

Fernand Iveton: L’homme qui fit trembler de peur les tenants du colonialisme Source : Al Huffington Post, Mohamed Rebat, 31/07/2014 Avec l’exécution de Fernand Iveton, le 11 février 1957, sur l’échafaud dressé, la nuit, dans la cour de la prison de Serkadji, le bourreau, Maurice Meyssonnier, descendant d’immigrés européens, patron de bar de son état, était à sa quatrième victime dans ce sinistre lieu. Fernand Iveton était lui aussi descendant d’immigrés européens. “C’était un pied-noir typique: père français, mère espagnole”, écrit son avocat, membre du Parti communiste Français, Joë Nordmann, dans son livre “Aux vents de l’histoire”, paru, à Paris, aux éditions Actes sud, en 1996. Mais “celui-là n’est pas comme les autres”, dit, un jour, Didouche Mourad à son ami Ahmed Akkache. S’il y en avait beaucoup comme lui, cela aurait changé bien des choses”. C’était au quartier de “La redoute”, vers la fin des années 1940. Au quartier populaire du Clos-salembier (actuelle Madania) où il grandit, Fernand Iveton, né à Alger le 12 juin 1926, était connu pour ses solides convictions communistes, et très estimé, pour sa droiture, par les militants du PPA-MTLD qu’il côtoyait au syndicat des gaziers-électriciens de la CGT. Il aimait l’ambiance sportive. Le samedi après-midi, on le trouvait sur un terrain de football avec ses camarades de travail, Algériens et Européens, portant les couleurs du club corporatif de son entreprise, l’EGA (Électricité et Gaz d’Algérie), affilié à la Fédération Gymnique et Sportive du Travail

(FGST), témoigne son camarade du Parti Communiste Algérien (PCA), Maurice Baglietto. Le dimanche, on le voyait à la sortie du stade du Ruisseau (du 20 août aujourd’hui), avec ses camarades de la section du Clos-salembier, vendre, à la criée, l’hebdomadaire Liberté, organe du PCA auquel il adhéra l’été 1946. Chaque semaine, par la plume de son rédacteur en chef, Ahmed Akkache, Liberté développait l’idée de l’indépendance nationale. Fernand Iveton y croyait. Il avait foi en une Algérie indépendante, juste et solidaire. Il avait suivi le chemin choisi par son père, ouvrier à la société d’électricité “Lebon” devenue EGA à sa nationalisation en 1946. Au début de l’année 1950, il retrouva, à l’école élémentaire du PCA, son camarade Henri Maillot qu’il connut au Mouvement des jeunesses communistes et à l’Union de la Jeunesse Démocratique Algérienne (UJDA). Par “les autres”, Didouche Mourad désignait ceux qui, contaminés par le racisme, formaient la communauté française. Cette société des “Français d’Algérie” dont parle Henri Alleg dans son livre “La guerre d’Algérie”: “Si diverse et si contradictoire”, écrit-il, “(elle) avait au moins une certitude commune qui faisait la force idéologique et politique de la grosse colonisation. Elle ne jouissait de ces privilèges, pour aussi misérables qu’ils fussent, que parce qu’elle était l’heureuse élite, celle à qui la providence avait confié la tâche de régner sur les indigènes. Cela chacun l’apprenait avant même de savoir lire”. L’école française relaya la famille dans l’éducation du mépris de l’indigène. Elle contribua grandement à la construction et à la diffusion du racisme avec notamment l’institution de la section “A” pour les enfants européens et la section “B” pour les indigènes, ainsi qu’à travers les livres et les manuels scolaires. Le poète martiniquais anticolonialiste Aimé Césaire disait: “il n’y a pas de colonialisme sans racisme”. Fernand Iveton acquit les principes d’indépendance nationale au cours des luttes ouvrières menées côte à côte avec les travailleurs musulmans, en grande majorité des militants du PPA-MTLD. C’est sur le terrain des luttes ouvrières et politiques, qui connurent un essor formidable entre 1947 et 1954, qu’il faut chercher les racines de son intégration à la nation algérienne. Le principe de l’indépendance nationale -plus précisément l’idée de séparation- était loin d’être partagé par tous les adhérents d’origine européenne du PCA, malgré les efforts d’éducation politique prodigués par leur parti qui, d’ailleurs, “se demande, dans un de ses écrits, si les efforts nécessaires faits en la direction des travailleurs européens, y compris les efforts de réflexion, d’élaboration, n’ont pas été effectués au détriment de ceux prioritaires en direction des masses algériennes”. Seule une élite put se dégager de la mentalité colonialiste, souligne le PCA dans le document “Essai sur la nation algérienne”, écrit, en 1958, en pleine guerre d’indépendance. Fernand Iveton, ouvrier tourneur, fut de cette élite. Il s’engagea dans la lutte armée avec les Combattants de la libération -la branche armée du PCA- créée en juin 1955. Après leur dissolution un an après, en juin 1956, suite à l’accord FLN-PCA, il rejoignit l’ALN avec ses camarades. Il fit partie du groupe de fidas du Champ de manœuvres (actuel 1er Mai) dirigé par M’hamed Hachelef. Il proposa à ses camarades de placer des bombes sous les tuyaux de l’usine à gaz du Hamma, à un endroit choisi pour que les dégâts empêchent l’usine de fonctionner, privant ainsi Alger d’électricité, selon le témoignage de Jacqueline Guerroudj, ancienne condamnée à mort, dans son livre “Des douars et prisons”. Jacqueline Guerroudj, membre des Combattants de la libération, avait été chargée de remettre à Fernand Iveton les deux bombes réglées par Abderrahmane Taleb pour exploser à 19 heures 30, heure à laquelle l’usine est vide de son personnel. Mais son sac -un sac de sport- ne pouvant les contenir toutes les deux, Fernand Iveton n’en garda qu’une seule. En arrivant à son lieu de travail, il mit le sac dans son placard. Son contremaître, qui le surveillait de près, entendit le “tic-tac” et prévint la police. Celle-ci, venue aussitôt, l’arrêta. C’était par un après-midi du mercredi 14 novembre 1956. Durant trois jours, il fut soumis à d’atroces tortures au Commissariat central d’Alger, tortures qu’il relata dans un Mémoire remis à son avocat, Joë Nordmann. Le 25 novembre 1956, le Tribunal militaire d’Alger le condamna à la peine capitale “au motif qu’il avait voulu faire sauter Alger”, dit Jacques Soustelle, ancien gouverneur d’Algérie, qui voulut, par ces mots, mobiliser l’opinion “pieds-noirs”. 80 jours à peine après le procès, la lame de la guillotine, symbole de la sauvagerie, trancha la tête de Fernand Iveton. C’est un des descendants de “ces oiseaux de proie qui se sont abattus sur nos rivages dès 1831”, comme l’écrit le PCA en 1958, “des trafiquants, aventuriers, spéculateurs, pègre des ports méditerranéens de France, d’Espagne, d’Italie, de Grèce, de Malte…”. Maurice Meyssonnier, qui actionna la lame assassine. Le recours en grâce, présenté par les avocats de Fernand Iveton, avait été refusé la veille, le 10 février 1957, par le Président de la République, René Coty, en accord avec le Ministre de la Justice François Mitterrand, et le secrétaire général de la SFIO, Guy Mollet, Président du conseil. Pour ces dirigeants français, la mise à mort rapide du communiste Fernand Iveton devait absolument servir d’exemple. C’était au moment où, à l’Assemblée générale de l’ONU, on allait discuter de “la question algérienne”. Guy Mollet avait adressé une lettre à cette institution (publiée par les quotidiens en Algérie) pour dire que la guerre d’indépendance était dirigée, selon lui, par les communistes. Il voulait ainsi créer un climat général de peur en exagérant la participation des communistes dans la guerre d’indépendance. Faire peur également au FLN qui misait sur des appuis occidentaux à l’ONU. Dans le couloir qui le conduisait à l’échafaud, Fernand Iveton lança un vibrant “l’Algérie libre vivra”, comme pour défier la mort qui l’attendait dans la cour glaciale, au pied de la guillotine. Arrivé au greffe, calme et détendu, il prononça ces paroles recueillies par son avocat: “La vie d’un homme, la mienne, ne compte pas. Ce qui compte, c’est l’Algérie, son avenir…” Paroles laissées comme un message aux générations qui vivront dans l’Algérie indépendante. Sa mort fut effectivement un exemple. Mais un exemple qui a “éclairé la route” de milliers d’autres patriotes dans la lutte pour briser les chaînes de la servitude. Avant de mourir, il embrassa ses compagnons d’armes, Ahmed Lakhnèche et Mohamed Ouennouri, exécutés quelques secondes après lui. De cet homme aux vues lointaines, Joë Nordman a gardé un souvenir fervent. “Sa droiture, sa clarté d’esprit, sa fidélité aux principes de liberté et d’indépendance m’impressionnèrent beaucoup lorsque, pour la première fois, je le rencontrai à la prison Barberousse d’Alger. Il avait trente ans”, écrit-il. Un souvenir partagé par ses compagnons d’armes qui, le 11 février de chaque année, se recueillent sur sa tombe, au cimetière de Saint-Eugène (aujourd’hui Bologhine), évoquant son courage exceptionnel. “Le personnage de Fernand Iveton, héros modeste et clairvoyant… imprégné d’un idéal communiste qui l’a conduit à la lutte anti-colonialiste et à l’adhésion au FLN… méritait une étude”, souligne Jacqueline Guerroudj dans son ouvrage déjà cité. Cette étude, deux étudiantes de l’Institut des sciences de l’information de l’Université d’Alger, l’effectuèrent. Elle fit l’objet d’un grand chapitre dans leur Mémoire de licence portant sur l’engagement des Algériens communistes d’origine européenne, qu’elles présentèrent au mois de juillet 2011. Source : Al Huffington Post, Mohamed Rebat, 31/07/2014 Lire aussi l’article du 31-05-2016 du Front de Gauche |