mardi 12 avril 2016

Panama Papers, BRICS : l'Empire contre-attaque

Panama Papers, BRICS : l'Empire contre-attaque

| Les révolutions de couleur montées par Washington étant devenues trop identifiables, l'oligarchie anglo-américaine tente désormais de se débarrasser de ses principaux ennemis, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), à coup de scandales de corruption. |

URL: http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/panama-papers-brics-l-empire.html

Deux analyses complémentaires des travers de notre époque

Deux analyses complémentaires des travers de notre époque

URL: http://feedproxy.google.com/~r/gaullistelibre/~3/ZL3JtOdljMM/deux-analyses-complementaires-des.html

Loi travail : de nombreux manifestants blessés par les forces de l’ordre

Loi travail : de nombreux manifestants blessés par les forces de l'ordre

| Un mois après la première manifestation contre la Loi travail, des dizaines de milliers de personnes sont encore descendues dans les rues samedi 9 avril pour protester contre le projet de loi du gouvernement. À Paris, les syndicats annoncent plus de 100.000 personnes, le ministère de l'Intérieur cinq fois moins. Ce dernier annonce 120.000 manifestants à travers le pays. Si la mobilisation était moins forte que les 9 et 31 mars, des manifestations étaient toutefois organisées dans 200 villes à travers le pays.

Encore une fois, des heurts entre la police et des manifestants se sont déroulés dans plusieurs villes. Le ministère de l'Intérieur a déploré des « violences perpétrées par plusieurs centaines de casseurs en marge des manifestations » à Paris, Rennes, Nantes, Toulouse et Strasbourg. Et annoncé l'interpellation de 26 personnes, et sept policiers blessés.

De nombreux manifestants blessés Mais le ministère n'a pas dit un mot des manifestants blessés. Selon le syndicat étudiant Unef, plus de 40 manifestants ont été blessés à Rennes « à la suite de violences policières ». « Depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, les forces de l'ordre répriment particulièrement violemment les manifestations rennaises. Aujourd'hui, plus de 40 personnes, principalement des jeunes qui manifestaient pacifiquement, ont été blessés, parfois gravement, par les forces de l'ordre », écrit l'organisation suite aux manifestations de samedi. « Les autorités locales ne semblent pas prendre conscience de la responsabilité des forces de l'ordre dans l'augmentation des tensions et des violences dans les manifestations », regrette le syndicat étudiant. Depuis le début du mouvement, les jeunes mobilisés ont fait les frais de la répression policière. Comme au lycée parisien Bergson fin mars, où un policier avait décoché un coup de poing à un élève.

Les manifestants contre la loi travail auront-ils bientôt à subir de plus en plus de tirs de Flash-Ball ? Fin mars, l'Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières attirait l'attention sur une commande exceptionnelle de munitions de Flash-Ball conclue par le ministère de l'Intérieur mi-février (voir les avis de commande publique et d'attribution de marché ici et ici). Une commande de 115.000 « munitions de défense à courte portée » dont 100.000 à destination de la police. Le tout pour un montant de 5,57 millions d'euros. L'usage de Flash-Ball contre des manifestants a déjà provoqué par le passé de nombreux blessés graves. Photos de la mobilisation à Paris le 9 avril 2016 : © Eros Sana / Collectif OEIL

Source : Bastamag.net

Informations complémentaires : Crashdebug.fr : Loi travail : La CGT attend « énormément de monde » dans les rues… Crashdebug.fr : Frédéric Lordon « Nous ne revendiquons rien » Crashdebug.fr : La Stratégie du Choc (Naomi Klein) : Le documentaire Crashdebug.fr : Le mensonge dans lequel nous vivons Crashdebug.fr : Séductions et Hérésies de la fin des temps : Dieu ou Mammon ? Crashdebug.fr : La fortune des 85 personnes les plus riches est égale à celle de la moitié de l'humanité Crashdebug.fr : Les robots, l'intelligence artificielle et l'impression 3D pourraient détruire 5 millions d'emplois d'ici 2020 Crashdebug.fr : Mondialisation : le Travail, Pourquoi ? Crashdebug.fr : L'Union européenne était une idée AMÉRICAINE... Crashdebug.fr : L'économie réelle et ses emplois sont otages du dieu-argent Crashdebug.fr : Mammon ou la religion de l'argent (Arte) Crashdebug.fr : L'argent dette de Paul Grignon Crashdebug.fr : L'argent cette GRANDE arnaque… Crashdebug.fr : Création monétaire : Bernard Maris dévoile le pot aux roses... Crashdebug.fr : Deux Français sur trois ont une mauvaise opinion du Medef Crashdebug.fr : La force d'un rejet Crashdebug.fr : « Nuit Debout » lance une radio et une télévision en ligne pour « réinvestir les médias traditionnels » Crashdebug.fr : L'effondrement économique est en éruption sur toute la planète alors que les leaders mondiaux commencent à paniquer Crashdebug.fr : De la démocratie à la pathocratie : L'avènement du psychopathe politique Crashdebug.fr : L'éclatante faillite du nouveau credo, par Maurice Allais (1999) Crashdebug.fr : Capitalisme (4/6) - Et si Marx avait raison ? (Arte) Crashdebug.fr : Capitalisme (6/6) - Karl Polanyi, le facteur humain (Arte) Crashdebug.fr : System failure, press a key to reboot... Crashdebug.fr : La Suisse songe à donner 2300 euros par mois à tous ses citoyens Crashdebug.fr : Finlande : bientôt un revenu universel ? Crashdebug.fr : Un revenu pour tous, sans condition... Crashdebug.fr : Emploi : vers l'instauration d'un revenu de base universel en France ? Crashdebug.fr : 60 % des Français sont favorables au revenu de base Crashdebug.fr : Et si nous revivions des « jours heureux » ? Crashdebug.fr : La route vers la démocratie...

|

Comment la France est devenue une cible « légitime » pour les groupes djihadistes, par Alain Gresh et Jean-Pierre Sereni

Comment la France est devenue une cible « légitime » pour les groupes djihadistes, par Alain Gresh et Jean-Pierre Sereni

| Source : Le Grand Soir, Alain Gresh, Jean-Pierre Sereni, 29-03-2016

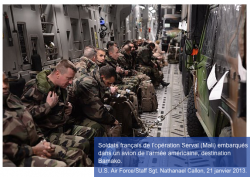

Au temps des colonies, le scénario des expéditions militaires outre-mer était simple : la guerre se déroulait exclusivement sur le territoire de la victime et l'agresseur n'imaginait pas que ses villes et ses villages puissent être la cible de contre-attaques ennemies. Non sans raison. La supériorité de ses armements, sa maîtrise absolue des mers et l'absence de toute « cinquième colonne » active sur son sol l'interdisaient. Le Royaume-Uni et la France ont conquis la presque totalité du globe au XVIIIe et au XIXe siècle selon ce schéma très différent des guerres européennes où les destructions, les morts et les blessés n'épargnaient aucun pays ni aucune population civile en dehors de l'insulaire Royaume-Uni. Désormais, il n'en va plus de même. Certes, la bataille reste toujours inégale, même si l'Organisation de l'État islamique (OEI) dispose d'un territoire, administre des millions d'habitants et défend ses frontières. Mais un équilibre de la terreur s'ébauche et les spécialistes parlent de « guerre asymétrique », les uns ayant des avions, des drones et des missiles, les autres maniant Internet, l'explosif et la « kalach ». « Donnez-nous vos avions, nous vous donnerons nos couffins », expliquait en substance Larbi Ben M'Hidi, l'un des chefs de l'insurrection algérienne arrêté en 1957 à ses bourreaux qui lui reprochaient de déposer des bombes camouflées dans des couffins. Les ennemis de la France ou des États-Unis, que ce soient des États ou des organisations politico-militaires, ne sont plus impuissants au-dehors et peuvent désormais atteindre d'une façon ou d'une autre le territoire d'où partent les opérations qui les visent, comme on vient encore de le voir à San Bernardino en Californie où 14 civils ont payé de leur vie la vengeance d'un couple inspiré par l'OEI que l'US Air Force combat à plusieurs milliers de kilomètres. De la guerre Irak-Iran au conflit algérien et aux bombardements contre l'OEI Moins de 25 ans après la fin de la guerre d'Algérie avec son long cortège de fusillades, de sabotages et d'attentats en métropole, la France fait à nouveau connaissance avec le terrorisme. Le 17 septembre 1986, au 140 de la rue de Rennes, à Paris, face au magasin populaire Tati, une poubelle municipale en fer explose ; bilan : 7 morts et 55 blessés. C'est le dernier d'une série de 14 attentats commis en moins d'un an par un mystérieux « Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient ». L'intitulé cache le véritable objectif de son « cerveau », Fouad Ali Saleh, un Tunisien converti au chiisme, qui cherche moins à libérer ses camarades emprisonnés qu'à faire cesser le soutien militaire de Paris à l'Irak dans le conflit meurtrier qui l'oppose à la République islamique d'Iran depuis 1980. Élu en mai 1981, François Mitterrand ne cache pas son penchant pro-irakien. Mais l'attentat de l'immeuble Drakkar à Beyrouth occupé par l'armée française (58 parachutistes tués) le 23 octobre 1983 et attribué à des groupes liés à Téhéran le pousse à autoriser la livraison de munitions aux forces armées iraniennes. Celles-ci sont équipées en petite partie de matériel français livré avant la chute du chah en 1979. Cinq cent mille obus de 155 et 203 mm sont acheminés vers l'Iran par le biais de pays sud-américains et balkaniques qui fournissent des certificats de complaisance. Avec la victoire de Jacques Chirac et de la droite aux élections parlementaires de 1986 commence la « cohabitation ». Le ministre de la défense, André Giraud, ordonne l'arrêt immédiat de toute livraison de munitions à destination de l'Iran et livre à la justice les protagonistes de ce qu'on appellera « l'affaire Luchaire » [1]. La réponse iranienne aura lieu rue de Rennes. Depuis l'interruption des premières élections législatives libres en Algérie en décembre 1991, soldées par la victoire du Front islamique du salut (FIS), Mitterrand et son gouvernement oscillent entre le soulagement — les islamistes ne sont pas au pouvoir — et la dénonciation du putsch, contraire à leurs principes. En mars 1993, Édouard Balladur devient premier ministre. En décembre 1994, un Airbus d'Air France est détourné à Alger et se pose à Marseille où le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) le prend d'assaut sans qu'il ait pu atteindre son objectif : s'écraser sur la Tour Eiffel. Charles Pasqua, nouveau ministre de l'intérieur, avait rompu avec l'attitude de son prédécesseur socialiste qui fermait les yeux sur les complicités agissantes dont bénéficiaient le Groupe islamique armé (GIA) en France dans la diaspora algérienne. Il avait lancé des opérations de répression, multiplié les perquisitions et les assignations à résidence contre les soutiens plus ou moins discrets du GIA, obligés alors de quitter la France pour la Suisse ou la Belgique. Entre juillet et octobre 1995, une nouvelle vague de 8 attentats vise l'Hexagone. Le plus meurtrier, le 25 juillet 1995 à la station Saint-Michel du RER B à Paris, fait 8 morts et 55 blessés. Attribués au GIA, ces attentats font encore suite aux prises de position politique de Paris vis-à-vis de la guerre civile algérienne. Le nouveau président de la République, Jacques Chirac, élu en 1995, comprend parfaitement le message et se place en retrait par rapport à l'Algérie, celle du président Liamine Zeroual comme celle des islamistes. Janvier 2015. Moins de 5 mois après le début des bombardements français sur l'Irak, Paris est à nouveau ensanglanté par le terrorisme. Si les deux agresseurs de Charlie Hebdo sont mus par l'intolérance religieuse la plus extrême, Amedy Coulibaly, celui de la supérette cacher de la porte de Vincennes prétend venger les victimes de l'intervention française dans son pays d'origine, le Mali. Le 13 novembre, moins de 3 mois après l'extension des bombardements à la Syrie, l'OEI revendique les fusillades meurtrières de l'Est parisien (130 morts, plus de 400 blessés). Inflexions de la politique de Paris Comme on le voit, les attentats, aussi condamnables soient-ils, ne peuvent se comprendre (et donc se combattre) que dans un cadre politique et diplomatique. Après le 11 septembre 2001, et surtout la guerre déclenchée par les États-Unis contre l'Irak en mars 2003, le sol européen est à nouveau un objectif : deux attentats majeurs frappent Madrid en mars 2004 et Londres en juillet 2005. Ils ne visent pas « le mode de vie » occidental, mais deux pays parmi les plus actifs de la coalition qui démolit l'Irak. La France est épargnée, sans doute grâce, entre autres, au discours anti-guerre du 14 février 2003 de son ministre des affaires étrangères Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité des Nations unies. On ne mesure pas à quel point les guerres menées par les Occidentaux dans le monde musulman nourrissent une haine qui dépasse très largement les cercles extrémistes. Les centaines de milliers de morts, les millions de réfugiés, les tortures d'Abou Ghraib, les « dommages collatéraux », les tirs de drones — tous concentrés sur les pays musulmans — alimentent la propagande de l'OEI dénonçant une guerre des « Croisés » contre l'islam et une impunité aussi injuste qu'unilatérale : aucun des responsables étasuniens de la catastrophe irakienne n'a été jugé, ni même inquiété par la Cour pénale internationale (CPI). Au Proche-Orient, la voix de la France a perdu cette petite musique qui faisait sa spécificité. Paris s'est aligné, après 2003, sur les États-Unis dans les dernières années de la présidence de George W. Bush, a entériné l'occupation de l'Irak, est intervenue militairement en Libye, au Mali, en RCA, et finalement en Irak puis en Syrie. Son appui va — sans réserve publiquement exprimée — à l'écrasement du Yémen par l'Arabie saoudite, à laquelle elle fournit de l'armement. Aucune autre puissance occidentale, à l'exception des États-Unis, n'est aussi présente militairement en terre d'islam. Et quand Paris fait entendre sa différence, c'est pour critiquer le président Barack Obama, jugé trop souple avec l'Iran sur le dossier nucléaire et insuffisamment interventionniste à ses yeux en Syrie. Sans oublier l'infléchissement français sur le conflit israélo-palestinien. Depuis l'écrasement de la seconde intifada par les chars israéliens en 2002-2003, l'opinion a assisté, souvent en direct à la télévision, aux attaques massives contre Gaza en 2008, 2012 et 2014. À chaque fois, le gouvernement français, de droite comme de gauche, les a entérinées au nom du « droit d'Israël à se défendre ». Comment le Quai d'Orsay, à l'instar de nombre d'intellectuels, peut-il prétendre que la rage contre l'Occident et contre la France ne résulte pas aussi du drame palestinien ? Le général étasunien David Petraeus, alors chef du Central Command [2], était plus lucide : Les tensions israélo-palestiniennes se transforment souvent en violence et en confrontations armées à grande échelle. Le conflit provoque un sentiment anti-américain, à cause de la perception du favoritisme des États-Unis à l'égard d'Israël. La colère arabe sur la question palestinienne limite la puissance et la profondeur de nos relations avec des gouvernements et des peuples de cette zone et affaiblit la légitimité des régimes modérés dans le monde arabe. Pendant ce temps, Al-Qaida et d'autres groupes militants exploitent la colère pour mobiliser. L'oubli du lien entre la politique étrangère menée dans le monde arabe et le développement du djihadisme amène une cécité qui explique quinze ans d'échec de la « guerre contre le terrorisme ». Cette omission paralyse la réflexion stratégique et entraîne la France dans un engrenage infernal dont elle ne peut que payer le prix fort. [1] NDLR. Scandale de ventes occultes d'armes à l'Iran par la société d'armement Luchaire et de reversement de commissions occultes aux partis politiques français dans les années 1980. [2] Le Central Command, le plus important des cinq commandements régionaux américains, couvre le Proche et le Moyen-Orient. Discours prononcé devant le Sénat le 25 mars 2010.25 mars 2016 Source : Le Grand Soir, Alain Gresh, Jean-Pierre Sereni, 29-03-2016 |

Lexique pour temps de grèves et de manifestations, par Henri Maler et Yves Rebours

Lexique pour temps de grèves et de manifestations, par Henri Maler et Yves Rebours

| Source : ACRIMED, Henri Maler, Yves Rebours, 21-03-2016 Le lexique que nous avions publié en 2003 devait être révisé et complété en permanence. Notre version actualisée de 2010 aurait mérité d'être réactualisée. Malheureusement la réactualisation ne semble pas nécessaire, comme chacun pourra le constater. Nous y travaillerons cependant… La langue automatique du journalisme officiel est une langue de bois officielle. I. Consensus sous surveillance« Réforme » : Quand une réforme proposée est imposée, cela s'appelle « LA réforme ». Et s'opposer à cette réforme devient : le « refus de la réforme ». Ne plus dire : « les travailleurs combattent les politiques libérales qui favorisent chaque jour davantage les revenus du capital et dissolvent l'Etat social ». Ecrire : « Une autre chose dont on peut être sûr – et qui nourrit l'antienne d'un pays impossible à réformer -, c'est la nature difficile des rapports sociaux en France. La conflictualité l'emporte sur le consensus. Vieil héritage de la culture ouvrière revendicative du XIXe siècle du côté des organisations syndicales, crispées sur la défense des droits acquis […]. »(Le Monde Economie, mardi 7 juin 2005, page I). Le terme peut désigner spécialement les attaques successives du système des retraites par répartition. En 2003, « Sur France 2, Arlette Chabot réforme la France » : une émission “Mots croisés” benoîtement intitulée : « Pourquoi est-il impossible de réformer la France ? ». En 2007, au sujet des régimes spéciaux, grand « retour des gardiens du consensus » et de LA réforme. « Réformistes » : Désigne ou qualifie les personnes ou les syndicats qui soutiennent ouvertement les réformes gouvernementales ou se bornent à proposer de les aménager. Les partisans d'autres réformes constituent un « front du refus ». « Modernisation » : Synonyme de « réforme » ou de l'effet attendu de « LA réforme ». « LA modernisation » est, par principe, aussi excellente que « LA réforme »… puisque, comme l'avait fort bien compris, M. de La Palisse, fondateur du journalisme moderne, la modernisation permet d'être moderne. Et pour être moderne, il suffit de moderniser. Le modernisme s'oppose à l'archaïsme. Seuls des esprits archaïques peuvent s'opposer à la modernisation. Et seuls des esprits tout à la fois archaïques, réactionnaires et séditieux peuvent avoir l'audace et le mauvais goût de proposer de subordonner “LA modernisation” au progrès social. D'ailleurs, « LA modernisation » est indifférente à la justice sociale, que la modernité a remplacée par l'« équité ». Voir ce mot. « Ouverture » : Se dit des opérations de communication du gouvernement. L' « ouverture » se traduit par des « signes ». Les « signes d'ouverture » traduisent une « volonté d'apaisement ». Ne pas confondre avec cette autre ouverture : « l'ouverture de négociations », qui pourrait manifester un dommageable « recul ». « Apaisement » : Se dit de la volonté que l'on prête au gouvernement. Par opposition au « durcissement » de la mobilisation. Voir « ouverture ». « Concertation » : Se dit des réunions convoquées par un ministre pour exposer aux organisations syndicales ce qu'il va faire et pour écouter leurs doléances, de préférence sans en tenir aucun compte. Selon les besoins, la « concertation » sera présentée comme un équivalent de la « négociation » ou comme son substitut. Le gouvernement est toujours « ouvert » à la « concertation ». Voir « ouverture ». « Négociation » : Selon les besoins, tantôt synonyme, tantôt antonyme de « concertation ». On est prié de ne pas indiquer que, à la différence de la « concertation », la « négociation » est généralement terminée avant d'avoir commencé. Inutile aussi de souligner ce miracle : au printemps 2003, dix heures de « négociation » ont suffi au gouvernement pour ne céder que sur les quelques points qu'il avait déjà prévu de concéder. « Dialogue social » : Se dit des rencontres où un ministre parle aux syndicats, par opposition au « conflit social », comme si le « dialogue » n'était pas généralement de pure forme : destiné à dissimuler ou à désamorcer le « conflit ». « Pédagogie » : Devoir qui, pour les journalistes communicants, s'impose au gouvernement (plus encore qu'aux enseignants…). Ainsi, le gouvernement fait preuve (ou doit faire preuve…) de « pédagogie ». Tant il est vrai qu'il s'adresse, comme nos grands éditorialistes, à un peuple d'enfants qu'il faut instruire patiemment. Et si « la réforme » passe, c'est que la pédagogie (et non la force) a triomphé, comme s'en félicitait par avance Challenges (13 septembre 2007) à propos de la « réforme des régimes spéciaux » : « Si (…) cette réformepassait sans coup férir, ce serait le signal que la pédagogie finit toujours par triompher ». II. Déraison des foules« Crispation » : Un mot parmi d'autres pour désigner l'attitude des salariés qui se battent contre les délocalisations, le chômage, le dumping social, la destruction du droit de travail, du système de santé et des retraites par répartition. La France « crispée » est rigide et s'oppose à la France moderne et flexible. Un exemple ici. « Égoïsme » : Frappe les chômeurs, les travailleurs précaires, les classes populaires en général. Exemple : le refus du dumping social est un symptôme évident d'égoïsme. Vice dont sont dépourvus les bénéficiaires de stock-options. « Individualisme » : Peut être vice ou vertu. Vice quand il entame la solidarité des dominés avec les dominants, vertu quand il détruit les défenses immunitaires des mouvements sociaux. En parler beaucoup, pour ne rien dire des conditions collectives de l'émancipation des individus. « Corporatisme » : Mal qui menace n'importe quelle catégorie de salariés qui défend ses droits, à l'exclusion des tenanciers des médias. Dans ce dernier cas, s'exclamer, comme Jean-Michel Aphatie : « Trouvez un argument de meilleure qualité que le corporatisme, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! ». L'accusation de « corporatisme » est en effet un argument de bonne qualité, sauf quand elle vise des éditorialistes de qualité supérieure. (Voir ici pour un exemple récent de non-corporatisme) « Malaise » : Se dit du « trouble », plus ou moins profond, qui peut aller jusqu'au « mal-être », vécu ou ressenti par une profession. Depuis le printemps 2003, le « malaise » affecte particulièrement les enseignants. Le « malaise » peut se traduire par des « revendications » qui ne sont alors que des « symptômes ». Le « malaise » et ses « symptômes », diagnostiqués par les éditorialistes et les experts, réclament un « traitement » approprié. « Grogne » : Un des symptômes les plus graves du « malaise », un signe de l'animalité privée de mots des « grognons ». Voir ce mot, son analyse et un exemple récent opposant les « grognons » universitaires aux « diplomates » gouvernementaux. III. Paroles, paroles« Grognements » : Ne se dit pas mais tient lieu de parole des « grognons. « Témoins » : Exemplaires de la foule des grévistes et manifestants, interrogés en quelques secondes à la télé ou en quelques lignes dans les journaux. Le « témoin » témoigne de ses affects, jamais de ses motifs ou du sens de son action. Seuls les gouvernants, les « experts » et l'élite du journalisme argumentent, connaissent les motifs, et maîtrisent le sens. L'élite pense, le témoin « grogne ». Voir ce mot. « Expert » : Invité par les médias pour expliquer aux grévistes et manifestants que le gouvernement a pris les seules mesures possibles, dans l'intérêt général. Déplore que les « grognements » des « jusqu'auboutistes » et des « ultras » (voir ce mot), ces privilégiés égoïstes et irresponsables (voir « corporatisme »), empêchent d'entendre le « discours de raison » des artisans du « dialogue social ». Un exemple de service public, daté de 2005. « Éditorialiste » : Journaliste en charge des éditoriaux. Pour ne pas se laisser enfermer dans cette lapalissade sortie du dictionnaire, l'éditorialiste est condamné à changer de titre pour se répandre simultanément dans plusieurs médias. Dans certains d'entre eux, il devient « chroniqueur ». Dans d'autres, il est « interviewer ». Dans tous, il est « invité ». Exemple : Alain Duhamel. Exemple de « chroniqueur » : Pierre-Luc Séguillon, particulièrement performant, en 2003. « Interviewer » : Journaliste en charge des entretiens. Les meilleurs d'entre eux sont des éditorialistes modestes puisqu'ils ne livrent leurs précieuses opinions que dans la formulation des questions qu'ils posent. L'interviewer est un éditorialiste condamné aux points d'interrogation. Ou presque : Christine Ockrent est une intervieweuse, Jean-Pierre Elkabbach aussi. Aphatie l'est indiscutablement, comme on peut le vérifier ici même, face à un représentant de Sud-Rail. « Débat » : Se dit notamment des sessions de papotage qui réunissent autour d'une table l'élite pensante des « experts » et « éditorialistes ». Certains d'entre eux peuvent même « refaire le monde », comme on a pu le constater en 2005. « Tribunes libres » : Souvent invoquées pour répondre à ceux qui s'inquiètent de l'état du pluralisme dans les médias. Ces espaces réservés à l'expression des « experts » dominants, peuvent être occasionnellement décorés par la présence de contestataires, pour peu qu'ils se rendent respectables en s'abstenant de toute critique des médias. « Courrier des lecteurs » : Dans la presse écrite, se dit de la sous-rubrique où sont relégués les propos, soigneusement triés, des non-experts. « Micro-trottoir » : Equivalent audiovisuel du courrier des lecteurs, cette forme avancée de la démocratie directe, concurrencée par les SMS, permet de connaître et de faire connaître l'opinion des « gens ». Technique recommandée pour faire dire en quinze secondes à chaque exemplaire d'un échantillon soigneusement sélectionné ce que l'on attend qu'il dise. Ne pas confondre avec « entretien » : trop long. Quelques cas d'école, ici, là, ou là. « Opinion publique » : S'exprime dans les sondages et/ou par l'intermédiaire des « grands journalistes » qui lui donnent la parole en parlant à sa place. Quelques exemplaires de l'opinion publique sont appelés à « témoigner » dans les journaux télévisés. Les grévistes et les manifestants ne font pas partie de « l'opinion publique », qui risque de (ou devrait…) se retourner contre eux. « Contribuables » : Nom que porte l'opinion publique quand elle paie des impôts qui servent au service public. Quand l'argent public est dépensé pour consentir des avantages fiscaux aux entreprises, cet argent n'a plus d'origine identifiée. On dira : « les régimes de retraites du secteur public sont payées par les contribuables ». On ne dira pas : « les exonérations de charges consenties aux entreprises sont payées par les contribuables. IV. Mouvements de troupes« Troupes » : Mode d'existence collective des grévistes et des manifestants, quand ils répondent (ou se dérobent) aux appels et aux consignes des syndicats. Parler de « troupes de manifestants », de « troupes syndicales », de syndicats qui « mobilisent » ou « ne contrôlent pas » leurs « troupes ». (Re)voir Pierre-Luc Séguillon en 2003. « Troubles sociaux » : Se dit des effets de la mobilisation des « troupes ». Un journaliste rigoureux se garde généralement de les désigner comme des « soubresauts » (ainsi que le fit au cours du journal télévisé de 20 h sur TF1 le mercredi 28 mai 2003, le bon M. Raffarin). « Concernés » : Se dit des secteurs ou des personnes qui sont immédiatement visés par « LA réforme ». Sinon, dire : « les cheminots ne sont pas concernés par la réforme des retraites » ou « les enseignants ne sont pas concernés par la décentralisation ». Vous pouvez pousser le souci de la rigueur jusqu'à affirmer que « les cheminots ne sont pas directement concernés ». Dans les deux cas, vous pouvez même ajouter qu'ils « se sentent menacés ». D'où l'on peut déduire ceci : se sentir menacé, ce n'est pas être menacé, et en tout cas être ou se sentir menacé, ce n'est pas être concerné. (« La CGT de la SNCF qui n'est pourtant pas du tout concernée par le CPE a déposé un préavis de grève nationale pour le mardi 28 », décrète Jean-Pierre Pernaut, qui déplore ainsi, le 21 mars 2006, que les cheminots ne soient pas assez corporatistes.) « Usagers » : Se dit de l'adversaire potentiel des grévistes. Peut également se nommer « élèves qui préparent le bac » et « parents d'élèves inquiets ». « La grève […] s'annonce massive et dure. Dure surtout pour les usagers », précise David Pujadas, compatissant et soucieux de l'avenir des cheminots le 13 novembre 2007. « Otages » : Synonyme d'« usagers ». Terme particulièrement approprié pour attribuer les désagréments qu'ils subissent non à l'intransigeance du gouvernement, mais à l'obstination des grévistes. « Victimes » des grèves, les « otages » sont d'excellents « clients » pour les micros-trottoirs : tout reportage se doit de les présenter comme excédés ou résignés et, occasionnellement, solidaires. Parmi les « otages », certains méritent une compassion particulière. Nous vous laissons découvrir deux d'entre eux : un premier et un second. « Pagaille » : Se dit des encombrements un jour de grève des transports. Par opposition, sans doute, à l'harmonie qui règne en l'absence de grèves. « Galère » : Se disait (et peut se dire encore…) des conditions d'existence des salariés privés d'emploi et des jeunes privés d'avenir, vivotant avec des revenus misérables, de boulots précaires en stages de réinsertion, assignés à résidence dans des quartiers désertés par les services publics, sans loisirs, et subissant des temps de transports en commun démesurés. Phénomène presque invisible à la télévision, ses responsables ne sont pas identifiables. « Galère » se dit désormais des difficultés de transports les jours de grève : on peut aisément les mettre en images et les imputer à un coupable désigné, le gréviste. Un seul exemple (en fin d'article) : quelques titres de la PQR en 2007. « Noir » : Qualifie un jour de grève. En 2005, c'était un mardi. En 2009, un jeudi – un « jeudi noir » finalement « plutôt gris clair », d'ailleurs, selon le contemplatif Jean Pierre Pernaut [1]. Peut également se dire des autres jours de la semaine. « Rouge » ou « orange » sont des couleurs intermédiaires réservées aux embouteillages des week-ends, des départs ou des retours de vacances. Le jour de grève, lui, est toujours « noir », couleur du « chaos » (toujours en 2009). « Chaos » : Se dit sobrement des conséquences des journées « noires ». Pour désigner les conséquences d'un tsunami ou d'un tremblement de terre… chercher un autre mot ? « Surenchère » : Se dit, particulièrement au Figaro, de tout refus des mesures imposées par le gouvernement, dont l'attitude au contraire se caractérise par la « fermeté ». « Durcissement » : Se dit de la résistance des grévistes et des manifestants quand elle répond à la « fermeté » du gouvernement, une « fermeté » qui n'est pas exempte, parfois d' « ouverture ». Voir ce mot. « Essoufflement » : Se dit de la mobilisation quand on souhaite qu'elle ressemble à ce que l'on en dit. « Ultras » : Désigne, notamment au Figaro, les grévistes et les manifestants qui ne se conforment pas au diagnostic d'« essoufflement ». Vaguement synonyme d' « extrême gauche », lui-même synonyme de… au choix ! Autre synonyme : Jusqu'auboutistes. « Violence » : Impropre à qualifier l'exploitation quotidienne, les techniques modernes de « management » ou les licenciements, le terme s'applique plus volontiers aux gens qui les dénoncent, et aux mots qu'ils emploient pour le faire. Par exemple quand les patrons de Caterpillar sont qualifiés de « chiens ». A condition de respecter cette règle d'usage, la « violence » est presque toujours « condamnable ». Et condamnée. Henri Maler et Yves Rebours Source : ACRIMED, Henri Maler, Yves Rebours, 21-03-2016 |

L’Arabie saoudite continue d’embaucher des lobbyistes à tour de bras, par Lee Fang

L'Arabie saoudite continue d'embaucher des lobbyistes à tour de bras, par Lee Fang

| Source : Lee Fang (ancien journaliste du Washington Post) The Intercept, le 21/03/2016 Le royaume d’Arabie saoudite ajoute encore des lobbyistes américains à ses effectifs salariés avec l’embauche de BGR Government Affairs, une société fondée par l’ancien président du Comité national républicain Haley Barbour, selon des documents divulgués la semaine dernière. Le contrat offre 500 000 $ par an à BGR pour aider, avec le soutien des médias américains, au rayonnement du Centre d’études et des affaires médiatiques de la Cour royale saoudienne, un organisme gouvernemental. Le dispositif inclut les services de Jeffrey Birnbaum, ancien journaliste du Washington Post qui couvrait autrefois l’industrie du lobbying et travaille à présent en tant que lobbyiste, ainsi que Ed Rogers, ancien fonctionnaire de l’administration Reagan, qui actuellement milite et écrit une rubrique pour le Post appelée « PostPartisan ». Ce contrat est le dernier d’une série au cours des deux dernières années. Comme The Intercept l’a déjà signalé, le gouvernement saoudien a rassemblé un éventail ahurissant d’experts américains et de lobbyistes pour aider la communication des journalistes et influencer les décideurs. Depuis 2014, le régime a payé le groupe Podesta, une société de lobbying dirigée par un collecteur de fonds pour la campagne d’Hillary Clinton ; Norm Coleman, l’ancien sénateur GOP [Grand Old Party] qui dirige un grand Super PAC [comité d’action politique] républicain ; H.P. Goldfield, lobbyiste du cabinet d’avocats Hogan Lovells et vice-président du Albright Stonebridge Group de Madeleine Albright ; Edelman, un poids lourd des relations publiques ; Targeted Victory, un cabinet de conseil fondé par d’anciens assistants de la campagne présidentielle de Mitt Romney ; ainsi que deux grands cabinets d’avocats comprenant une longue liste d’anciens fonctionnaires du gouvernement, DLA Piper et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. Les honoraires des Saoudiens à Qorvis, son cabinet de lobbying de longue date, ont augmenté de façon spectaculaire. L’an dernier, Qorvis a facturé 7 millions de dollars à l’ambassade d’Arabie saoudite pour ses frais de dépôt semi-annuels, plus de deux fois le montant facturé le cycle précédent. La semaine dernière, Al Arabiya, une chaîne d’information en anglais soutenue financièrement par les membres de la famille royale saoudienne, a annoncé la création de la commission de relations publiques américano-saoudienne, encore un autre média fraîchement créé et d’une campagne de lobbying au nom des intérêts saoudiens aux États-Unis. L’argent dépensé pour le lobbying a été utilisé afin de s’opposer aux controverses croissantes entourant le royaume. Lorsque Nimr al-Nimr, un pacifique critique du gouvernement, a été exécuté en janvier, le groupe Podesta a aidé à élaborer la couverture médiatique du régime, en fournissant une citation du New York Times pour salir Nimr en tant que « terroriste ». D’autres consultants américains travaillant pour l’Ambassade d’Arabie saoudite ont utilisé les médias sociaux et se sont évertués à attaquer Nimr et à justifier son exécution. Le royaume a compté sur ses médias et ses appareils de lobbying pour lutter contre les critiques de son bilan en matière de droits de l’Homme, dont un taux croissant d’exécutions et de décapitations. Son influence s’étend également à la promotion du rôle controversé de l’Arabie saoudite au Moyen-Orient, y compris l’invasion du Yémen dirigée par les Saoudiens et l’incapacité du pays à désigner les financiers privés des groupes islamiques radicaux tels que l’EI. Le royaume saoudien peut être concerné par une éventuelle autre série de polémiques. Cette semaine est diffusé un nouveau documentaire, l’Arabie saoudite à nu, révélant des enregistrements de caméras cachées de décapitations publiques, de la police religieuse saoudienne battant des femmes dans la rue, de la destruction d’instruments de musique (jouer de la musique en public est strictement interdit) et d’enfants apprenant dans les écoles saoudiennes à haïr les juifs, les chrétiens et les musulmans chiites. En avril, une visite du président Barack Obama est prévue en Arabie saoudite, pour assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe. Source : Lee Fang (ancien journaliste du Washington Post) The Intercept, le 21/03/2016 Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source. |

URL: http://www.les-crises.fr/larabie-saoudite-continue-dembaucher-des-lobbyistes-a-tour-de-bras/