| Source : The Wall Street Journal, le 10/04/2015 La région vit avec l’héritage inflammable d’États artificiellement découpés dans les vestiges de l’Empire ottoman.

ILLUSTRATION: LUCI GUTIERREZ Par YAROSLAV TROFIMOV Peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale, les Premiers ministres français et britannique interrompirent un instant leur dur travail de redéfinition de la carte de l’Europe pour discuter du sujet plus facile des frontières à tracer dans un Moyen-Orient fraîchement conquis. Deux ans plus tôt, en 1916, les deux alliés s’étaient entendus sur leurs zones d’influence respectives par un pacte secret — connu sous le nom d’accord Sykes-Picot. Mais une fois l’Empire Ottoman vaincu, le Royaume-Uni, qui avait mené l’essentiel du combat contre les Turcs, pensait qu’il avait bien mérité une récompense plus profitable. “Dites-moi ce que vous voulez,” demanda Georges Clemenceau représentant la Frances à David Lloyd George alors qu’ils déambulaient dans l’ambassade française de Londres. “Je veux Mossoul,” répondit le Premier ministre britannique. “Vous l’aurez. Autre chose ?” demanda Clemenceau. Quelques secondes, et c’était fait. L’immense province impériale ottomane de Mossoul, où se trouvent des Arabes sunnites, Kurdes et beaucoup de pétrole, finirent par faire partie de l’Irak nouvellement créé, et non de la nouvelle Syrie.

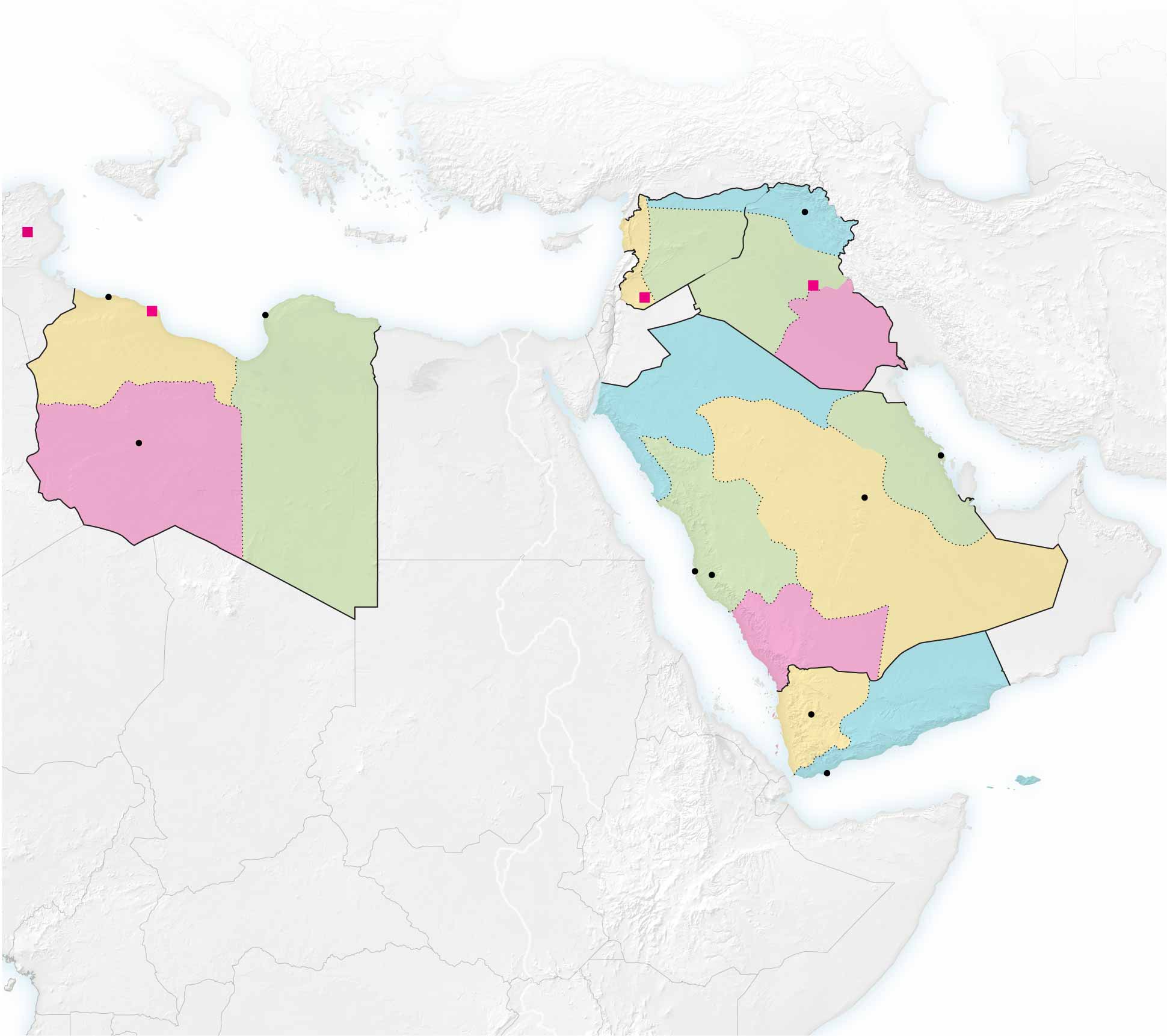

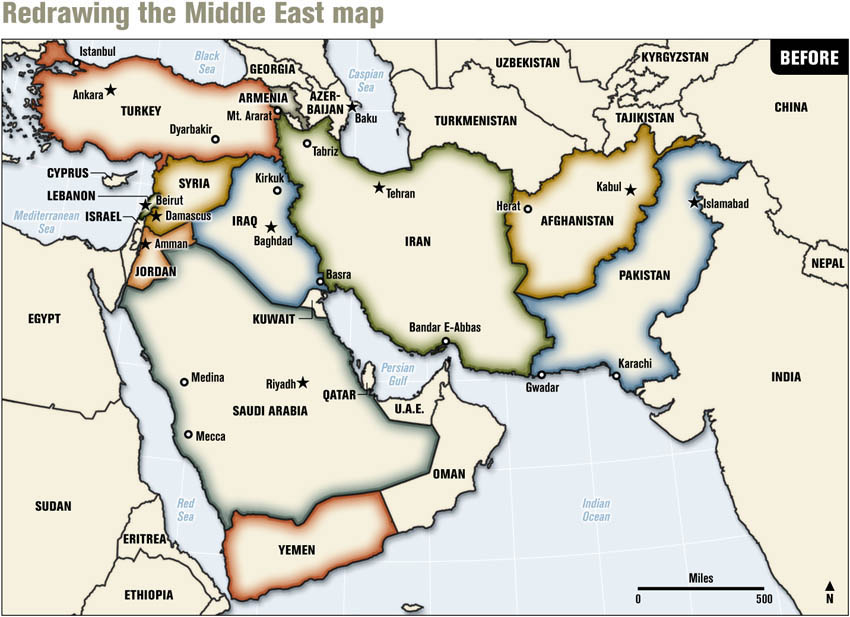

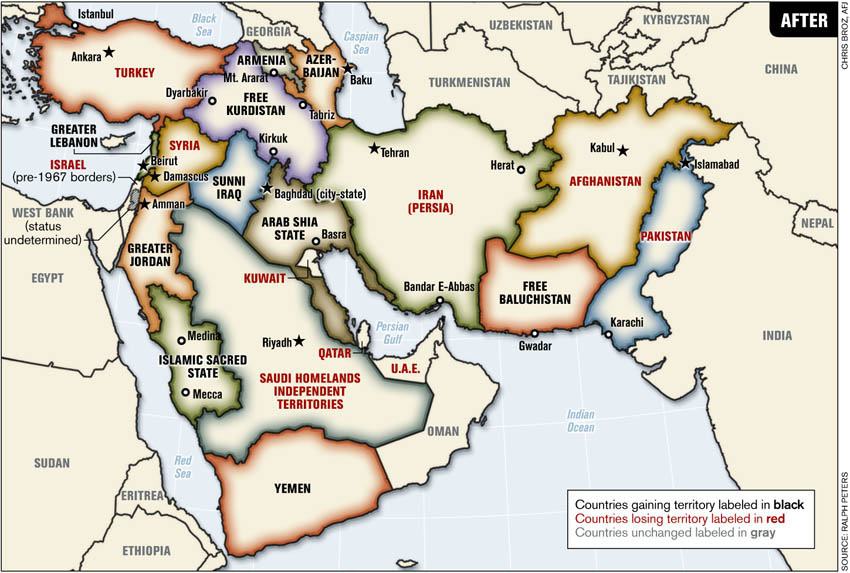

Damat Ferid Pacha, chef de la délégation turque, arrivant à Vaucresson (France) en 1920, pour signer le Traité de Sèvres abolissant l’Empire ottoman après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. PHOTO: MAURICE BRANGER/ROGER-VIOLLET/THE IMAGE WORKS Les Ottomans géraient un empire multilingue et multi-religieux, dirigé par un sultan qui portait aussi le titre de calife – commandeur de tous les musulmans du monde. Ayant rejoint le camp des perdants de la Grande Guerre, les Ottomans virent leur empire sommairement démantelé par des politiciens européens qui connaissaient peu de choses des habitants, de la géographie et des coutumes de la région. Les États du Moyen-Orient qui en résultèrent étaient généralement des créations artificielles, dont certaines frontières étaient d’improbables lignes droites. Ils ont persisté, dans leur ensemble, restant dans leurs frontières de l’ère coloniale en dépit de tentatives répétées d’unification panarabe. Les déséquilibres intrinsèques de certains de ces nouveaux États remodelés — en particulier la Syrie et l’Irak — engendrèrent des dictatures brutales qui parvinrent pendant des décennies à museler des majorités rétives au profit du règne d’une minorité. Mais aujourd’hui tout ceci pourrait prendre fin. La Syrie et l’Irak ont cessé de fonctionner en tant qu’États. De grandes parties des deux pays sont hors de contrôle du gouvernement, et la signification même de nationalité syrienne et irakienne a été vidée de sa substance par la domination sectaire des identités ethniques. L’ascension de l’État Islamique est le résultat direct de cette débâcle. Le leader du groupe extrémiste sunnite, Abu Bakr al-Baghdadi, s’est proclamé le nouveau calife et a juré d’effacer la honte de « la conspiration Sykes-Picot”. Après que ses hommes ont déferlé de leur bastion en Syrie l’été dernier et ont capturé Mossoul, à présent une des plus grandes villes de l’Irak, il a promis de détruire les anciennes frontières. Dans cette offensive, une des premières actions de l’ISIS (nom par lequel son groupe est aussi connu) devait être de faire sauter les points de contrôle douaniers entre la Syrie et l’Irak. « Ce dont nous sommes témoin est la mort de l’ordre post-ottoman, la mort des États légitimes, » dit Francis Ricciardone, ancien ambassadeur américain en Turquie et en Égypte, qui est maintenant au Conseil Atlantique, un groupe de réflexion de Washington. « ISIS est un morceau de ça et il vient remplir un vide dû à l’écroulement de cet ordre. » Dans le chaos engloutissant désormais le Moyen-Orient, ce sont principalement les pays créés il y a un siècle par des Européens colonialistes qui se disloquent. Dans les nations plus “naturelles” de la région, un sens plus fort de l’histoire et des traditions partagées a, jusqu’à présent, empêché une semblable implosion.

Une carte jointe à l’accord secret Sykes-Picot de 1916 répartit le Moyen-Orient entre la Grande-Bretagne et la France. PHOTO: THE NATIONAL ARCHIVES OF THE UK “La plupart des conflits du Moyen-Orient sont le résultat de l’insécurité d’États artificiels,” dit Husain Haqqani, un auteur et ancien ambassadeur du Pakistan aux États-Unis. “Les États artificiels ont besoin d’idéologies d’État pour compenser leur manque d’histoire, et jouent souvent les gros bras contre leur propre peuple ou contre leurs voisins pour consolider leur identité.” En Égypte, avec son histoire millénaire et son fort sens de l’identité, presque personne n’a remis en cause « l’égyptianité » de base du pays à travers le bouleversement qui a suivi l’éviction du Président Hosni Mubarak lors de la révolution de 2011. En conséquence, la plupart des institutions de l’Égypte a réchappé de l’agitation relativement intacte et la violence s’est bien arrêtée, sauf la guerre civile ouverte. La Turquie et l’Iran – tous d’eux, jadis, centre de vastes empires –ont également été largement épargnés ces dernières années, même s’ils possèdent d’importantes minorités ethniques, incluant des Arabes et des Kurdes. Les pays « artificiels » du Moyen-Orient ne sont pas nécessairement voués à l’échec, et certains – notamment la Jordanie – ne se sont pas effondrés, du moins pas encore. Le monde, après tout, est plein d’États multiethniques et multi-confessionnaux qui réussissent et prospèrent, de la Suisse à Singapour et aux États-Unis, qui reste un nouveau venu en tant que nation, par exemple, par rapport à l’Iran. Dans tous ces endroits, un contrat social — d’habitude fondé sur de bonnes pratiques de gouvernement et des opportunités économiques — fait souvent de la diversité religieuse et ethnique une source de force, et non un moteur de déstabilisation. Au Moyen-Orient, au contraire, “dans les cas où les choses ont déraillé, il n’y avait pas eu de bonne gouvernance — il y avait en fait une gouvernance exécrable,” déclare M. Ricciardone. Il y a un siècle, beaucoup de gens espéraient que Syrie et Irak, aussi, suivraient la voie de la Suisse. À l’époque, le président Wilson avait envoyé une commission au Moyen-Orient pour étudier quelles nouvelles nations devaient s’élever des ruines de l’Empire ottoman. Sous la domination ottomane, ni la Syrie ni l’Irak n’existaient en tant qu’entités séparées. En gros trois provinces ottomanes – Bagdad, Basar et Mossoul – correspondaient à l’Irak d’aujourd’hui. Beyrouth, Alep et Deir ez-Zor comprenaient ce qui est à l’heure actuelle la Syrie, le Liban, une grande partie de la Jordanie et de la Palestine, ainsi une large bande de la Turquie méridionale. Toutes ces régions étaient peuplées par un méli-mélo de communautés : Arabes sunnites et chiites, Kurdes, Turcomans et chrétiens en Irak et, en Syrie, tous ces groupes auxquels s’ajoutent Alaouites et Druzes. Les commissaires du président Wilson, Henry King et Charles Crane, ont témoigné de leurs observations en août 1919. À ce moment en Europe, l’éclatement des empires austro-hongrois et russe était en train de donner naissance à des nations fondées sur des racines ethniques. Mais les responsables américains avaient d’autres plans : ils ont conseillé à Wilson d’ignorer les différences ethniques et religieuses. Ce qui est maintenant l’Irak, ont-ils suggéré, devrait rester uni car “la sagesse d’un pays uni est évidente dans le cas de la Mésopotamie.” Ils ont aussi conseillé une Syrie élargie qui aurait inclus ce qui constitue aujourd’hui le Liban, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens. King et Crane ont donné leur raison : “la fin du règne ottoman donne une chance inespérée de construire […] un état au Proche-Orient sur la base moderne de la liberté religieuse totale, en incluant délibérément des fois différentes, et particulièrement en préservant le droit des minorités.” Les autochtones, ajoutaient-ils, “devraient mieux réussir dans un État aux principes modernes” que sous la loi ottomane. Les espoirs des Américains ne se sont pas réalisés. En Syrie, les autorités coloniales françaises, confrontées à une majorité sunnite hostile, ont cherché la faveur des Alaouites, une ramification minoritaire de l’islam chiite qui avait souffert de discrimination sous le règne ottoman. Les Français ont même brièvement créé un état alaouite séparé sur ce qui est maintenant la côte méditerranéenne de la Syrie, et ont incorporé de nombreux Alaouites dans leurs nouvelles forces armées. En Irak, où les chiites sont majoritaires, les administrateurs britanniques, confrontés à une révolte chiite juste après le début de leur occupation, ont joué un jeu similaire. La nouvelle administration s’est appuyée sans mesure sur la minorité arabe sunnite. Celle-ci avait prospéré sous les Ottomans et s’était maintenant ralliée au nouveau roi d’Irak, sunnite, que la Grande-Bretagne avait importé de Hedjaz, province nouvellement indépendante, anciennement ottomane et depuis conquise par l’Arabie saoudite. Ces décisions ont aidé à configurer l’avenir de l’Irak et de la Syrie, une fois les institutions coloniales disparues. La famille Assad dirige la Syrie depuis 1970 ; Saddam Hussein est devenu président de l’Irak en 1979. Malgré une rhétorique hautaine au sujet d’une nation arabe unique, les deux régimes ont fait de leurs pays des endroits où les minorités au pouvoir (Alaouites en Syrie, Arabes sunnites en Irak) étaient résolument plus égales que les autres. Les tentatives par la majorité sunnite en Syrie ou par la majorité chiite en Irak de remettre en cause ces régimes terriblement autoritaires ont été impitoyablement écrasées. En 1982, le régime syrien passa au bulldozer la ville de Hama, majoritairement sunnite, après une révolte islamiste. De même, après la guerre du Golfe en 1991, Saddam Hussein déchargea sa colère en écrasant un soulèvement chiite dans le sud de l’Irak. Aujourd’hui en Syrie, le président Bachar el-Assad est soutenu par beaucoup d’alaouites contre les rebelles majoritairement sunnites. Ce soutien est mû par leur peur qu’un effondrement du régime puisse signer la disparition de leur communauté – une menace que renforce l’État Islamique, dont la mouvance sunnite extrémiste n’offre aux alaouites et aux chiites modérés qu’un choix cornélien entre la conversion et la mort. En Irak, les gouvernements à majorité chiite qui ont été au pouvoir depuis l’invasion des États-Unis en 2003 ont inversé les rôles avec les anciens dirigeants en exerçant une discrimination contre la minorité sunnite. En conséquence, l’État Islamique est parvenu, l’année dernière, à s’emparer d’une partie de l’Irak quasiment sans opposition parce qu’ils étaient perçus par la population locale comme un moindre mal. « Le problème ce n’est pas seulement les frontières territoriales – c’est aussi le cadre de gouvernance que l’Europe a imposé, » dit Vali Nasr, doyen de l’École d’Études internationales avancées à l’Université Johns Hopkins et ancien conseiller au Département d’État. « Les puissances coloniales au sein des États ont créé des administrations coloniales qui ont formé, recruté et placé des minorités au pouvoir. Après leur départ, ils ont laissé le pouvoir entre les mains de ces minorités – ils ont laissé en place la dictature des minorités. » Le Dr Nasr ajoute : “Le pouvoir a été tellement déséquilibré en Irak, en Syrie et beaucoup d’autres de ces pays qu’il n’existe pas de bonne solution pour remédier à la situation. Les vainqueurs ne veulent pas partager, les perdants ne veulent pas renoncer au pouvoir. Le Moyen-Orient traverse une période de grand trouble, dont il sortira configuré très différemment au niveau politique et peut-être aussi au niveau territorial.” Mais quelle envie a-t-on au Moyen-Orient de modifier ces configurations territoriales ? Et si elles devaient changer, à quoi pourrait ressembler une nouvelle carte de la région ? Une possibilité évidente implique les Kurdes, dont le désir d’obtenir un État indépendant dans les actuels Turquie orientale et Irak septentrional avait été cautionné par le Traité de Sèvres (1920), un pacte éphémère entre les alliés occidentaux et les Ottomans. Ce traité fut rapidement dénoncé par les nationalistes turcs, dirigés par le fondateur de l’État turc moderne, Mustapha Kemal Atatürk. En fait, jusqu’à une époque récente, la Turquie a nié jusqu’à l’existence d’une ethnie kurde. Les Kurdes, qui vivent dispersés à cheval sur l’Irak, la Turquie, La Syrie et l’Iran, ont déjà savouré des décennies d’indépendance virtuelle sous un gouvernement autonome dans le nord de l’Irak – la partie montagneuse de ce qui était autrefois la province ottomane de Mossoul. Ils ont maintenant établi trois “cantons” autonomes au nord de la Syrie. “Je serais surpris qu’il n’y ait pas dans les 20 prochaines années de pays appelé Kurdistan,” dit Karim Sadjapour, un spécialiste du Moyen-Orient à la Fondation Carnegie. “De fait, il existe déjà.” Avec leur propre langue et leur propre culture, les Kurdes d’Irak contrôlent déjà leurs frontières, limitant le passage des Arabes irakiens. Alors que la guerre civile faisait rage en Syrie, les milices kurdes sur place se sont identifiées, dans leur ensemble, à un projet national différent. “Les autres rebelles combattent pour la Syrie, mais nous avons notre propre Kurdistan, et c’est ce dont nous nous préoccupons,” dit Farid Atti, un officiel de la milice laïque qui combat l’État Islamique près de Kobane, l’un des trois “cantons” autonomes kurdes de Syrie. Au-delà du Kurdistan, cependant, la situation de nouvelles nations séparées devient beaucoup moins claire, malgré les horreurs ethniques et confessionnelles qui tourmentent la région aujourd’hui. Bien qu’au départ artificiels, les États post-ottomans se sont montrés étonnamment résilients. Prenez le Liban, un pays de 18 communautés religieuses querelleuses qui a survécu à une guerre civile sanglante, aux multiples camps, de 1975 à 1990 et a contredit à de nombreuses reprises les prévisions de sa disparition imminente. Malgré, ou peut-être à cause de, cette histoire remplie de conflits, le Liban reste un îlot de stabilité relative au milieu du bouleversement religieux actuel, même débordé par les plus d’un million de réfugiés syriens fuyant le chaos voisin. “Les dirigeants de ces pays qui ont été formés sur des frontières reconnues comme artificielles ont placé beaucoup d’efforts dans la construction d’un sentiment nationaliste. La question est : à quel point y sont-ils parvenus ?” demande Michele Dunne, une ancienne responsable du Département d’État, aujourd’hui spécialiste du Moyen-Orient à la Fondation Carnegie. “Ça n’est peut-être pas aussi fort que dans un pays dont l’identité date de plusieurs siècles, mais pourrait quand même exister.” En effet, même dans un Irak et une Syrie dévastés, les sentiments nationalistes restent vivaces. “N’importe quel pays qui aurait subi ce que l’Irak a subi pendant les 12 dernières années aurait été démembré depuis longtemps,” d’après Ayad Allawi, vice-président et ancien Premier ministre irakien. “Ce qui a maintenu le pays, c’est la volonté du peuple.” En Syrie, un étudiant de 19 ans Mohammed Ali s’est récemment rappelé comment les habitants ont réagi à l’arrivée de l’État Islamique dans sa ville natale d’al-Boukamal, près de la frontière irakienne. Dans leur campagne pour effacer les frontières coloniales, les nouveaux chefs ont détaché al-Boukamal de la province syrienne à laquelle elle appartient et l’ont incorporée dans la nouvelle « Province de l’Euphrate » de l’État islamique, gouvernée par la ville irakienne de Qaim. D’abord, a dit M. Ali, les habitants étaient ravis par la destruction de la frontière à proximité. « Durant 30 ans, nous n’avons pas été capables de traverser et rendre visite à notre famille de l’autre côté, » a raconté M. Ali. Mais depuis lors, l’état d’esprit s’est changé en réaction patriotique chargée de rancœur vis-à-vis des Irakiens qui affluaient dans la zone, asservissant al-Boukamal et passant la frontière avec des camions de pétrole syrien « volé ». « Nous ne voulons pas d’eux ici ; maintenant, nous voulons à nouveau nos frontières, » a-t-il dit. S’opposer à de possibles nouvelles partitions dans la région apporte un nouveau lot de problèmes : où exactement tracer les lignes ? Et à quel prix ? Malgré le nettoyage ethnique des dernières années, sunnites et chiites vivent toujours ensemble dans de nombreuses régions d’Irak, dont Bagdad, et une grande majorité de sunnites syriens préférerait habiter dans des villes contrôlées par le régime d’Assad plutôt que dans des zones ravagées par la guerre sous l’emprise rebelle. M. Allaoui, le vice-président irakien, fait remarquer que de nombreux groupes tribaux traditionnels du pays comportent à la fois des chiites et des sunnites, et que beaucoup de familles irakiennes, en particulier dans les grandes villes, sont mélangées elles aussi. « Il faudrait entrer dans la chambre des habitants pour séparer le pays, » s’amuse-t-il. Et en Irak comme ailleurs, sunnites, chiites et Kurdes sont loin d’être des groupes unitaires qui décident par consensus ; les rivalités sont nombreuses parmi eux. La partition récente d’un pays arabe, le partage du Soudan entre le nord arabe et la nouvelle République du Soudan du Sud non arabe en 2011, n’est pas un précédent encourageant pour les éventuels apprentis créateurs de frontières. Le Soudan du Sud a rapidement dérapé vers sa propre guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et déraciné deux millions d’habitants. « Il n’y a pas d’alternative pour remplacer le système étatique, » dit Fawaz Gerges, qui enseigne sur le Moyen-Orient à la London School of Economics. « Sinon, vous pourriez remplacer une guerre civile par de multiples guerres civiles, et c’est exactement ce qu’il peut se passer en Syrie ou en Irak. C’est un cycle catastrophique. » “Forger un contrat social de la base au sommet à l’intérieur des frontières actuelles de la région – ce qui ne sera envisageable qu’une fois que les populations se seront lassées de ces guerres sans fin – est le seul moyen d’avancer,” dit Stephen Hadley, ancien conseiller à la sécurité nationale pour le président George W. Bush et maintenant président du conseil de l’Institut des États-Unis pour la Paix. “Le vrai problème au Moyen-Orient, dit-il, est un effondrement, pas des frontières, mais de ce qui se passait à l’intérieur des frontières : des gouvernements qui, au départ, n’avaient pas une grande légitimité et qui n’en ont pas acquis face à leur peuple. On ne va pas résoudre ces problèmes en retraçant les frontières.” Trouver ces solutions, reconnaît M. Hadley, ne sera pas facile. « Cela peut permettre de se racheter du passé, » dit-il. « En sortir sera le travail d’une génération. » Source : The Wall Street Journal, le 10/04/2015 Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source. |