Le mythe des mains coupées par les Allemands pendant la première guerre mondiale

Un motif, qui relève du mythe, a fini par symboliser ces atrocités : celui des mains coupées, forme extrême de la violence. Dès le début du mois d'août 1914, circule la rumeur que les soldats allemands coupent les mains aux femmes pour voler leur alliance. Très rapidement, la dénonciation ne se cantonne pas à cette image des femmes aux mains sectionnées. Ce sont les mains des enfants, voire des nourrissons que les Allemands amputent.

Source : 1418.org.

German Atrocities, 1914, A History of Denial par Horne John et Kramer Alan, 2001

« J. Horne et A. Kramer étudient ensuite les représentations des "atrocités" du côté allié, où elles jouent un rôle symétrique de définition de l'ennemi, à partir d'un noyau réel cette fois. Les stéréotypes des petites filles aux "mains coupées" sont mis en place afin de permettre aux victimes de faire sens de leur expérience, et, plus largement, de désigner définitivement l'Allemagne comme barbare. Au passage, il faut dire que ce thème permet en fait à l'opinion belge d'affronter, en la déplaçant vers l'ennemi, la brutalité de sa propre politique coloniale, des mains ayant effectivement été coupées, mais au Congo en 1903-1908. »

La femme et le soldat, par José Cubero, 2012

1914

« Enfin le cinquième soldat aurait rencontré une femme vivante mais violée, les deux avant-bras amputés. Ces témoignages, dont la fiabilité semble particulièrement douteuse sans que l'on puisse en établir leurs cheminements et leurs influences réciproques, entendent traduire la barbarie d'un ennemi qui humilie, viole et assassine. Ils disent aussi le désarroi de soldats dont la retraitre ouvre la porte du territoire nationale et livre les populations, en particulier les femmes que l'on ne peut protéger, à la domination du conquérant. »

« La tyrannie du mythe est encore renforcée par la rumeur qui affirme que les religieuses du couvent d'Aarschot ont été « horriblement maltraitées ».

« Pourtant, un soldat interrogé par la Commission belge affirme que les Allemands ont « sequestré et violé » les religieuses. Et il poursuit : « Puis, ils leur ont coupé les seins et les ont brûlés. Plusieurs personnes nous ont raconté cela et la chose était connue de tout le monde à Aarschot. Notre lieutenant porte-drapeau a parlé aux religieuses ; il a raconté devant toute notre compagnie qu'il avait vu leurs seins coupés et brûlés. »

« A la fin du mois d'août, lors de la contre-offensive belge qui fait croire aux Allemands que des francs-tireurs les prennent pour cible à Louvain, des soldats prétendent avoir vu cette fois à Malines et à Hofstade des corps de femmes aux seins mutilés. »

« Mais le mythe qui l'emporte sur tous les autres est celui des mains coupées, glissant des femmes vers les enfants, emblématiques de la victime sans défense. (…) Ici, c'est une réfugiée qui, fuyant Mézières, dans les Ardennes, rencontre une petite fille « dont les mains étaient enveloppées de bandages » ; là, dans une colonne de réfugiés belges qui traversent Beugnies, dans le Nord, des témoins repèrent un jeune garçon qui porte un pansement. « Je me suis rendu parfaitement compte qu'il n'avait plus sa main » affirme une femme. Dans le Pas-de-Calais, les gendarmes sont censés avoir arrêté une demi-douzaine de soldats ennemis. En les fouillants, ils découvrent des mains coupées de bébés, l'un de ces « Prussiens » en cachant même deux ! A Charleroi, un garçon de douze ans aurait été amputé des deux mains afin, lui auraient dit les Allemands, « de l'empêcher de reprendre les armes contre eux dans le futur. »

« Or, les mutilations, qu'il s'agisse de seins ou de mains, sont absentes tant des comptes rendus des médecins que des rapports des Alliés. »

Les enfants aux mains coupées

Source : Est Républicain, par Jérôme Estrada, le 13 avril 2015.

«Qui de nous aurait l'abominable courage […] d'emmener en captivité 4.000 adolescents de 15 à 17 ans, comme ils viennent de le faire dans le Cambrésis, renouvelant ainsi les plus inhumaines pratiques de l'esclavage, et de couper le poing droit à ces combattants futurs, comme ils l'ont fait ailleurs, et enfin de renvoyer des prisonniers mutilés, comme ils l'ont fait récemment en Russie, où l'on a vu revenir des Cosaques les yeux crevés, sans nez et sans langue. » Article de l'académicien, Jean Richepin, publié dans Le Petit Journal (13 octobre 1914).

« J'ai vu hier, à Verdun, une pauvre femme venant d'un village envahi de la Meuse et qui portait dans ses bras deux jeunes enfants. Les deux pauvres petits avaient chacun le poignet droit coupé. Quelles brutes ». Témoignage d'un soldat rapporté par L'Est Républicain (novembre 1914).

Pour diaboliser l'ennemi et construire l'image d'une guerre de civilisation (lire notre édition du 2 mars 2014), quotidiens et magazines, encouragés par les autorités, n'hésitent pas à publier le récit des atrocités allemandes. Parmi celles les plus fréquemment représentées figurent les mains coupées des enfants. Il y a évidemment une logique à cela : la charge émotive est d'autant plus forte que les souffrances sont infligées à de pauvres petites victimes innocentes. En outre, graphiquement, ce type de violence est aisé à représenter.

Si certains des faits reprochés aux Allemands ont bien eu lieu, en revanche, ces cas de mains coupées relèvent de la pure imagination. Les historiens pensent que ce « mythe » tire son origine d'une polémique née à la fin du XIXe et concernant… le Congo belge. En effet, dans ce vaste territoire, propriété personnelle du roi Léopold, l'amputation de la main faisait partie des punitions infligées par les colonisateurs aux populations noires. En attribuant aux Allemands de tels forfaits, on les accusait implicitement d'introduire sur le sol européen des mœurs coloniales et on lavait la Belgique (qui venait de résister vaillamment à l'invasion allemande) de cette même accusation…

L'étonnant dans cette rumeur de guerre qui se propagera dans toute l'Europe, c'est que bien peu ont pris la peine de la contester ou de la vérifier. André Gide plus que sceptique est un des rares intellectuels à avoir enquêté. On suit pas à pas dans son journal d'août 1914 à décembre 1915, sa recherche de la vérité. Étrangement, les personnes qui affirment avoir vu des enfants amputés se dérobent et les photos promises (notamment par Cocteau) ne lui parviendront jamais.

Romain Rolland (Journal des années de guerre 1914-1919) lui n'a aucun doute : « Comment est-il possible qu'on laisse un Richepin écrire (de telles) sottises scélérates ! Est-ce que de telles paroles ne risquent pas d'amener, de notre part, des cruautés réelles ? Depuis le commencement de la guerre, chaque trait de barbarie a été amplifié cent fois ; et naturellement il en a fait naître d'autres. C'est une suite de représailles. Jusqu'où n'iront-elles pas ? La réponse tombera à la fin de la guerre : 19 millions de morts, 21 millions de blessés. Civils comme militaires.

André Gide et la rumeur des mains

Source : André Claude Courouve, le 21 mai 2016.

André Gide

Les « mensonges conventionnels de la civilisation » furent analysés par Max Nordau (1849-1923) dans un ouvrage paru en 1883. C’est un vaste univers (mœurs, journalisme, politique, etc.), différent toutefois de celui de la rumeur (du latin rumor, bruit qui court) ; la comparaison du traitement du terme par le Grand Robert et l’Oxford English Dictionary montre que les Anglo-Saxons sont plus sensibles au côté suspect de la rumour. Rumeur est aujourd’hui une des connotations de buzz :

• “1 a low, continuous humming or murmuring sound. 2 the sound of a buzzer or telephone. 3 an atmosphere of excitement and activity. 4 informal a thrill. 5 informal a rumour.” (Compact English Oxford Dictionary).

Il y a rumeurs fortes et rumeurs faibles. Rumeurs faibles, par exemple, les bruits courant sur telle ou telle personnalité. Également les fausses citations, fausses quant au texte, ou détournées quant à l’identité de l’auteur ; les manuels et dictionnaires de philosophie destinés aux élèves de Terminales n’en sont pas exempts (1) ; la philosophie est pourtant le lieu où devrait se pratiquer et s’enseigner l’esprit critique. On verra que par sa probité, André Gide demeure bien le ” contemporain capital ” que disait André Rouveyre (Les Nouvelles Littéraires, 1924), ” un des meilleurs critiques de ce temps ” (Louis Le Sidaner, La Nouvelle Revue Critique, avril 1937).

« L’on t’a dit, tu t’es laissé dire, qu’il s’agissait d’abord de croire. Il s’agit d’abord de douter » (Journal, 14 décembre 1934).

Rumeurs fortes, les rumeurs de guerre, ou d’après-guerre, qui déchaînent les passions. Avec méfiance, Gide rapporta celle selon laquelle les Allemands auraient coupé les mains d’enfants français au début de la guerre de 1914-1918.

Dans une lettre à Robert F., le philosophe Jean Beaufret remarquait, à propos de la question des « chambres à gaz nazies » : « les introuvables ” enfants aux mains coupées ” dont parle [André] Gide dans son Journal, sont dépassés (Annales d’Histoire Révisionniste, n° 3, automne-hiver 1987, pages 204-205 ; cité par Sylvain Auroux et Yvonne Weil, Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la philosophie, Paris : Hachette-Education, 1991, article “Heidegger”, page 177.

Une première version du présent article fut publiée fin 1990 dans le n° 3 de la Revue d’Histoire Révisionniste, pages 9-18 ; voir mon étude La Connaissance ouverte et ses ennemis, chez l’auteur, 2001, chapitre III, note 12. Une version intermédiaire parut ensuite dans le bulletin Mensa Mag, n° 1, juin/juillet 1997, pages 3-4 et n° 2, septembre 1997, pages 10-12.

Pour suivre cette affaire, que Marcel Proust évoqua brièvement dans Le Temps retrouvé, le mieux est de laisser la parole aux textes : le Journal de Gide, qui est sceptique, l’article de Jean Richepin qui court avec la rumeur, et la correspondance de Romain Rolland qui résiste à la rumeur, comme Gide :

– André Gide : « Mme [Misia] Edwards [pianiste] affirmait que nombre de ces petits avaient les mains tranchées, qu’elle les avait vus. D’autres avaient les yeux crevés et d’autres des blessures abominables.

La chose n’a jamais pu être vérifiée. » (Journal, 26 août 1914).

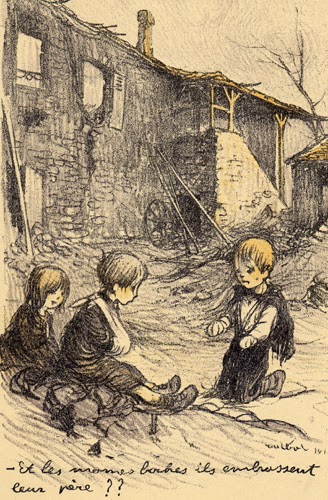

Carte postale illustrée signée F. Poulbot.

– Jean Richepin : « Qui de nous aurait l’abominable courage […] d’emmener en captivité quatre mille adolescents de quinze à dix-sept ans, comme ils viennent de le faire dans le Cambrésis, renouvelant ainsi les plus inhumaines pratiques de l’esclavage, et de couper le poing droit à ces combattants futurs, comme ils l’ont fait ailleurs, et enfin de renvoyer des prisonniers mutilés, comme ils l’ont fait récemment en Russie, où l’on a vu revenir des Cosaques les yeux crevés, sans nez et sans langue. » (Le Petit Journal, 13 octobre 1914 ; article repris dans Proses de guerre (août 1914-juillet 1915), Paris : Flammarion, 1915)

– Romain Rolland, lettre à André Gide, 26 octobre 1914 : « Comment est-il possible qu’on laisse un Richepin écrire, dans Le Petit Journal, que les Allemands ont coupé la main droite à 4 000 jeunes garçons de 15 à 17 ans, et autres sottises scélérates ! Est-ce que de telles paroles ne risquent pas d’amener, de notre part, des cruautés réelles ? Depuis le commencement de la guerre, chaque trait de barbarie a été amplifié cent fois ; et naturellement il en a fait naître d’autres. C’est une suite de représailles. Jusqu’où n’iront-elles pas ? » (Romain Rolland, Journal des années de guerre 1914-1919, Paris : Albin Michel, 1952, page 93).

« J'ai vu hier, à Verdun, une pauvre femme venant d'un village envahi de la Meuse et qui portait dans ses bras deux jeunes enfants. Les deux pauvres petits avaient chacun le poignet droit coupé. Quelles brutes ». Témoignage d'un soldat rapporté par L'Est Républicain (novembre 1914 ; cf http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/04/13/les-enfants-aux-mains-coupees).

– André Gide : « Un Américain est venu ces jours derniers au Foyer franco-belge nous aviser qu’il mettrait à la disposition de notre œuvre une somme importante si nous parvenions à le mettre en rapport direct avec un enfant mutilé par les Allemands.

Richepin, dans un article indigné, parlait de quatre mille enfants auxquels on aurait coupé la main droite. […] Mme [Misia] Edwards cependant, à la fin du mois d’août (vérifier la date) m’avait parlé de l’arrivée, rue Vaneau [Paris, VIIe arrondissement], d’une procession d’enfants, tous garçons du même village, tous pareillement amputés.

Avant-hier je vais la trouver, lui disant de quelle importance serait pour nous une preuve certaine de ces monstruosités. Elle me dit alors qu’elle n’a pas vu ces enfants elle-même, qu’elle sait d’ailleurs qu’ils venaient du Cirque de Paris où on les avait préalablement envoyés. Elle m’invite à revenir déjeuner avec elle le lendemain (hier), me promettant, en attendant mieux, des photographies de ces mutilations.

Hier elle n’avait pu se procurer les photos […] Cocteau est venu après déjeuner sans les photos, qu’il m’a promises pour demain soir ; en attendant, il m’a mené à la maison de santé de la rue de la Chaise [VIIe arrondissement] où nous pourrions parler à une dame de la Croix-Rouge qui avait soigné ces enfants. La dame de la Croix-Rouge n’était pas arrivée et, attendu au Foyer [franco-belge], j’ai dû quitter Cocteau avant d’avoir réussi à rien savoir de plus.

D’autre part, [Henri] Ghéon me dit que deux jeunes amputés, l’un de quinze, l’autre de dix-sept ans, sont soignés en ce moment à Orsay. Il doit m’apporter des informations complémentaires. » (Journal, 15 novembre 1914).

« Aucune de ces informations n’a pu être prouvée. » : Journal, mention non datée en marge des lignes qui précèdent sur le cahier manuscrit.

« Il [Ghéon] revient encore sur les mains coupées des petits enfants, alors qu’en vain nous avons cherché de toutes parts à remonter jusqu’à un fait prouvé, alors que toutes les enquêtes que nous avons menées au Foyer en vue d’obtenir l’énorme prime promise par l’Amérique à qui apporterait confirmation de ces atrocités n’ont abouti qu’à des démentis. » (Journal, 27 décembre 1915).

Arthur Ponsonby (1871-1946) publia Falsehood in Wartime, 1928 ; une traduction de l’introduction fut publiée dans les Annales d’Histoire Révisionniste, n° 2, été 1987, pages 124-144 ; on trouvera dans cet ouvrage une des premières analyses de la désinformation, et l’évocation de cette rumeur qui se répandit dans plusieurs pays d’Europe.

Arthur Augustus William Harry Ponsonby, 1st Baron Ponsonby of Shulbrede

(16 February 1871 – 23 March 1946) was a British politician, writer, and social activist.

D’après Louis-Lucien Klotz (1868-1930), la censure française évita in extremis à la fausse nouvelle de faire la « une » du Figaro : dans De la guerre à la paix (Paris, Payot, 1924, pages 33-34) on apprend en effet que deux savants, dont l’un membre de l’Institut, affirmaient dans l’article censuré avoir vu une centaine d’enfants aux mains coupées, sans dire où, ni quand ; la Censure voulut les rencontrer, mais ils s’esquivèrent.

La disposition sceptique fondamentale de Gide, ” moi, philosophe et écrivain ” (3) est bien illustrée par cette confidence : « Quoi que ce soit qu’on me raconte, je pense toujours, irrésistiblement, que cela ne s’est pas passé comme ça. » (Journal, 10 octobre 1942). Jean de La Bruyère (1645-1696) écrivait déjà : « Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des personnes, est souvent la vérité. » (Caractères, Jugements § 39.)

Je ne serais pas étonné que Gide ait eu en tête cette pensée de Montaigne :

« Ajouter de son invention, autant qu'il voit être nécessaire en son conte, pour suppléer à la résistance. » (Essais, III, xi),

Cette exigence de vérification méthodique, pointilleuse, cette probité, à l’œuvre dans l’affaire des « mains coupées », on la retrouve vingt ans plus tard appliquée à l’URSS pendant le voyage de 1936. Dans ses notes (Retour de l’U.R.S.S.), Gide se disait irrité de ce que les renseignements qu’il obtenait « ne parviennent à la précision que dans l’erreur ».

1. Pour les lecteurs philosophes que cela pourra intéresser, en voici quelques exemples relevés dans les ouvrages Armand Colin, Nathan, Hachette (erreurs qui furent corrigées dans les éditions ultérieures) :

Homo homini lupus, l’homme est un loup pour l’homme : cette formule de l’écrivain latin Plaute, citée par Montaigne, est attribuée à Hobbes ;

Tabula rasa, expression latine, est attribuée au philosophe grec Aristote.

On prétend que Locke l’a employée, alors que l’original anglais porte simplement : a white paper, une feuille blanche ;

des phrases des Évangiles ou d’Augustin sont attribuées à Pascal ;

des phrases de Cicéron ou de Sénèque sont attribuées à Montaigne, des formules de Montaigne l’étant à Pascal ou à Descartes ;

la pensée d’Helvétius, « Rien de grand ne se fait sans passion », également présente chez Diderot, est attribuée à Hegel ;

la remarque du caractère arbitraire du signe linguistique est assignée à Saussure, alors qu’on la trouve déjà chez Antiphon, Platon, Montaigne, Locke et Malebranche ;

une idée ancienne, explicitée par Gassendi, Leibniz (” il n’est pas plus vrai ni plus certain que je pense, qu’il n’est vrai et certain que je pense telle ou telle chose “, Remarques sur la partie générale des principes de Descartes) et Schopenhauer, « Toute conscience est conscience d’un objet », est considérée comme originale chez Brentano, voire saluée comme une découverte de Husserl (ce que fit Jean-Paul Sartre) ;

Sartre encore cite « Si Dieu n’existait pas, tout serait permis » comme étant de Dostoïevsky ; la phrase de Dostoïevsky, dans la troisième partie des Possédés, est bien différente, et se résumerait plutôt en « Si Dieu n’existe pas, je suis entièrement libre ».

2. Sur cette question et son iconographie, on peut voir John HORN, “Les mains coupées : atrocités allemandes et opinion française en 1914”, in Jean-Jacques Becker, Jay Winter, Gerd Krumeich, Annette Becker, Stéphane Audoin-Rouzeau, dir., Guerre et cultures 1914-1918 , Paris : Armand Colin, 1994.

3. Lettre à Mahmoud Hesâbi : « Je confesse qu'après des années de réflexions sur ma théorie [l’unification des nations du monde] , vous, jeune homme iranien, êtes parvenu à changer ma pensée à moi, philosophe et écrivain français. Vous avez raison…Il faut que vous restiez Iraniens et nous restions Français et que chacun s'efforce d'atteindre ses propres désirs en vue de réaliser les ambitions de sa nation. »

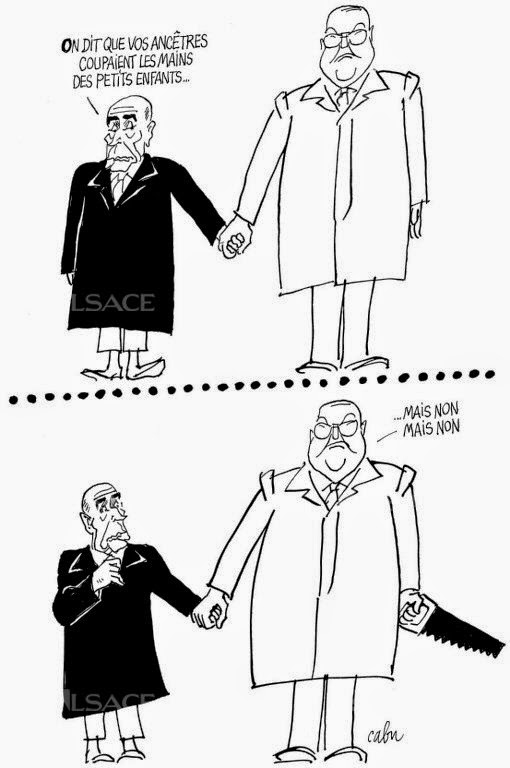

Cabu (13 janvier 1938 – 7 janvier 2015), dessin de 2013

Le mythe des mains coupées

Source : FranceTV Education.

Vous pouvez visionner la vidéo ICI.

En 1914, lors de l'invasion de la Belgique et du territoire français, les exactions commises par les troupes allemandes alimentent la rumeur des mains coupées, qui devient un thème central de la propagande germanophobe.

Les atrocités allemandes vues par la presse satirique

Source : centenaire.org.

Depuis les années 1880, les images bouleversent le paysage visuel d'une grande part de la population française, surtout les citadins. Libérée de la censure depuis 1881, la presse satirique a vu ses tirages exploser, fidélisant un lectorat hélas mal connu, tant par ses effectifs que par ses composantes socioculturelles. Peu à peu, la presse dite « sérieuse » ouvre ses colonnes aux caricatures, jusqu'au triomphe des grands quotidiens illustrés autour de 1900. Ce succès peut également se mesurer à l'aune des procès pour outrage aux bonnes mœurs. Dès 1882, une loi inaugure un contrôle de plus en plus rigide des images jugées licencieuses. L'inflation législative jusqu'à la guerre traduit autant l'échec de cette politique que la médiatisation passionnée de ces procès « pornographiques ».

Dès les premières heures, l'entrée en guerre voit la censure rétablie. Quelques mois plus tard, la reparution des périodiques satiriques ne va pas de soi, mais elle est commune à chacun des camps belligérants. De l'avis de tous, le trait est devenu une arme.

« Sur le front occidental comme sur le front oriental, écrit Annette Becker, les artistes devenus propagandistes instruisent par le verbe et le dessin les preuves de la barbarie allemande. Ils ajoutent à l’image des allemands barbares, déjà fixée dès 1914, au point que les atrocités réelles (incendies, prises d’otages devenant boucliers humains, assassinats, viols) ne viennent que la confirmer tout comme les atrocités austro-hongroises en Serbie. »[1]

Faut-il mettre le terme « preuve » entre guillemets ? C’est toute la question car violence réelles et fantasmée s’entrecroisent et se mélangent au sein d’un processus d’instrumentalisation effréné.

Alors que l'on pourrait s'attendre à une aseptisation du trait, à une moralisation extrême des motifs, deux éléments frappent l'amateur de caricatures de guerre à la lecture de ces journaux : si la censure n'y est pas absente, elle est tout de même plutôt rare. Pour autant, la critique des pouvoirs civils et militaires est quasi inexistante et ne relève que de petites feuilles engagées. D'autre part, les artistes produisent des images d'une violence absolument inimaginable en temps de paix, spécialement durant l'année 1915[2]. Outre l'autocensure constitutive de la production satirique de guerre (a priori, on ne dispose pas d'instructions formelles du Bureau de la presse à destination des publications satiriques), ce constat pose le problème de l'instrumentalisation de l'extrême violence symbolique et de sa dissémination à travers l'espace public.

Cette violence est renforcée par le caractère même de l'appréhension du conflit par l'opinion publique de l'arrière : les informations sont drastiquement filtrées par la censure alors que l'outrance nouvelle de la guerre industrielle disqualifie la réalité dans son aspect indicible. L'année 1915 correspond au règne de l'interdiction, de la rumeur et, partant, de la mise en spectacle iconographique, relevant tout à la fois du registre de l'hyperbole satirique et de la presse fait-diversière. Certains aspects ont déjà été abordés par les historiens[3].

« Pourquoi et comment un grand nombre d'artistes ont-ils délibérément choisi des représentations d'une cruauté inouïe au sens premier d'invraisemblable, de jamais entendu ? », se demande Annette Becker[4]. L'adverbe « délibérément » la conduit un peu avant à employer le terme « propagande » entre guillemets, car il ne s'agit plus ici de consentement de la part des artistes mais d'escalade horrifiée ou rigolarde, quelle que soit leur sincérité. Peut-être les satiristes sont-ils pénétrés de ces communiqués de presse à heure fixe (15h et 23h), déclamant les pires horreurs d'un ton laconique. Peut-être aussi essaient-ils d'alimenter, de suivre (ou de précéder) les fantasmes d'un public dont l'horizon d'attente est la synthèse de différentes peurs additionnées. « Elles [les caricatures] traitent beaucoup moins des combats et des armes, poursuit Annette Becker, fussent-elles nouvelles et spectaculaires comme les gaz et les avions, que des atrocités contre les civils : « Attaques lors des invasions, raids de "zeppelins" ou de "gothas" sur les villes, massacres, exécutions d'otages, déportations. »[5]

Si l'on suppose que les publics des feuilles satiriques aient ri ou tremblé aux premières caricatures, continué de rire ou de trembler face à celles-ci au fil des mois alors que les combats s'éternisent, ri ou tremblé encore lorsque le doute s'installe sur les images informatives de la presse sérieuse, ri ou tremblé toujours lorsqu'une « névrose de l'arrière » progresse, alors on peut imaginer que cette caricature de guerre touche à la catharsis. Ces thèmes concernent d'abord les enfants, puis les femmes (réunis avec les premiers par le sadisme sexuel de nombreux motifs) et plus rarement les personnes âgées. « Au-delà de l'image de l'ennemi, analyse Pierre Purseigle, les dessins de presse offrent aux sociétés belligérantes un miroir qui dégage, au prisme de l'humour, les mécanismes d'engagement du corps social dans la guerre[6]. » Faisant état des travaux de l'historien anglais Jay Winter, l'auteur souligne que « l'efficacité de la mobilisation des esprits procède surtout d'une relation synergique à l'opinion venue d'en bas. Les journaux se trouvent ainsi faire office de porte-parole de la société civile, dont ils contribuent à former et refléter le point de vue[7]. »

Les images constituent tout à la fois un reflet des pulsions ou des terreurs collectives – « mains coupées », « viols de guerre » – et une traduction iconique de ces bruits – parfois amplifiés d'exactions authentiques. Elles contribuent à articuler ces rumeurs entre elles dans un ensemble abscons, mais dont la répétitivité produit un rapport perverti au réel. Le trait satirique donne l'illusion de la vérité et même d'une vérité surenchérie, atténuée par les autorités, une vérité plus vraie que le « réel officiel », transmise par des images engagées et signées d'artistes de renom.

La guerre imaginée vient remplacer le désir de savoir par le fantasme. On retrouve alors l'iconolâtrie des sociétés en crise.

[1] Annette Becker, Voir et faire voir 1914, in Laurent Veyssière et Frédéric Manfrin (sous la dir), « Eté 14, les derniers jours de l’ancien monde », Paris, BnF-Ministère de la Défense DMPA, 2014, p.241.

[2] Cela explique qu'à une exception près, nous avons concentré cette sélection sur la seule année 1915. Les trois années suivantes déclinent des thèmes identiques en les affadissant.

[3] Citons Stéphane Audoin-Rouzeau, L'Enfant de l'ennemi. 1914-1918, Paris, Aubier, « Collection historique », 1995 ; John Horne, « Le mythe des mains coupées », in Jean-Jacques Becker (dir.), Guerre et cultures, Paris, Armand Colin, 1994.

[4] Annette Becker, Voir la Grande Guerre. Un autre récit, Paris, Armand Colin, 2014, p. 68.

[5] Ibid.

[6] Pierre Purseigle, « La guerre au miroir de l'humour : le dessin de presse en France et en Grande-Bretagne durant la Première Guerre mondiale », in Histoire et Société. Revue européenne d'histoire sociale n°1, janvier-mars 2002, p. 124-137.

[7] Ibid., p. 126-127.

Adolphe Willette, « C'est la guerre ! », Le Rire n°516, 21 décembre 1912, couverture.

Fin 1912, Adolphe Willette démontre une fois de plus son talent à longer les limites de l'acceptable, lui qui a été poursuivi à plusieurs reprises pour outrage aux bonnes mœurs. À ce moment proche de Jean Jaurès, le dessinateur livre en couverture du Rire une composition antimilitariste qui utilise l'outrance visuelle pour figurer le viol et le meurtre inhérents à la notion même de conflit. Afin d'atténuer l'horreur de la scène – l'homme pendu, la femme ligotée et écartelée –, il place son action dans l'ancien temps, dessine un marmouset jouant dans l'herbe alors qu'au premier plan, la tête du cheval vient cacher le sexe de la victime pantelante. L'intérêt de ce dessin est de montrer la propension d'un dessinateur à instrumentaliser la cruauté en l'exhibant, afin de faire passer un message, ici contre la guerre. Trois ans plus tard, le même Willette utilisera les mêmes artifices dans un but exactement contraire, à savoir vilipender les prétendues violences de l'armée ennemie pour exalter les vertus du soldat français.

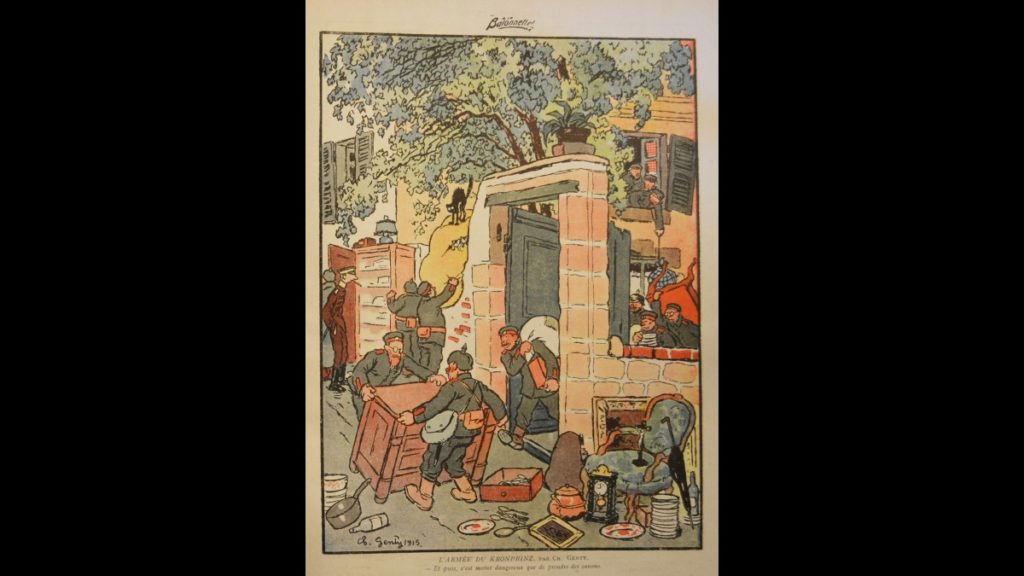

Charles Genty, « L'armée du Kronprinz : Et puis, c'est moins dangereux que de prendre des canons. », À la Baïonnette n°3, 22 juillet 1915, dos.

On retrouve ici certains des stéréotypes germanophobes évoqués dans le portfolio « Les stéréotypes satiriques pour rire de l'ennemi ». Pour autant, le traitement formel diverge : les Allemands sont dessinés d'un point de vue plus éloigné, ce qui minore la caricature faciale mais dynamise leur activité. Tels des fourmis, ils semblent s'affairer, sans faiblir, à vider l'intégralité de la maison en cours de pillage. Le porche grand ouvert évoque la violation de propriété dans sa dimension la plus triviale, le butin jonchant le sol à même la rue alors que les matelas et les meubles descendent par les fenêtres. L'impression de gaieté lumineuse qui émane de l'œuvre n'est pas innocente et ajoute à la fureur du lecteur qui la découvre, au dos de son périodique.

Jean-Louis Forain, « En esclavage : Là-dessous… C'est la fille d'un notaire. », lithographie reproduite en feuille volante et en carte postale, 1915.

Pillard, l'Allemand exploite également la population civile qui ploie sous le joug de sa brutalité. Ainsi n'hésite-t-il pas, pour les satiristes, à mettre en esclavage les enfants, au besoin les petites filles cantonnées aux tâches serviles les plus pénibles. La mention à cette « fille de notaire », ployant sous le poids du foin, constitue un indice du lectorat de Jean-Louis Forain et de cette presse d'humour : il s'agit bien d'abord de la bourgeoisie parisienne, terrifiée à l'idée de voir balayée, par une potentielle invasion, toute hiérarchie sociale, en plus des libertés individuelles.

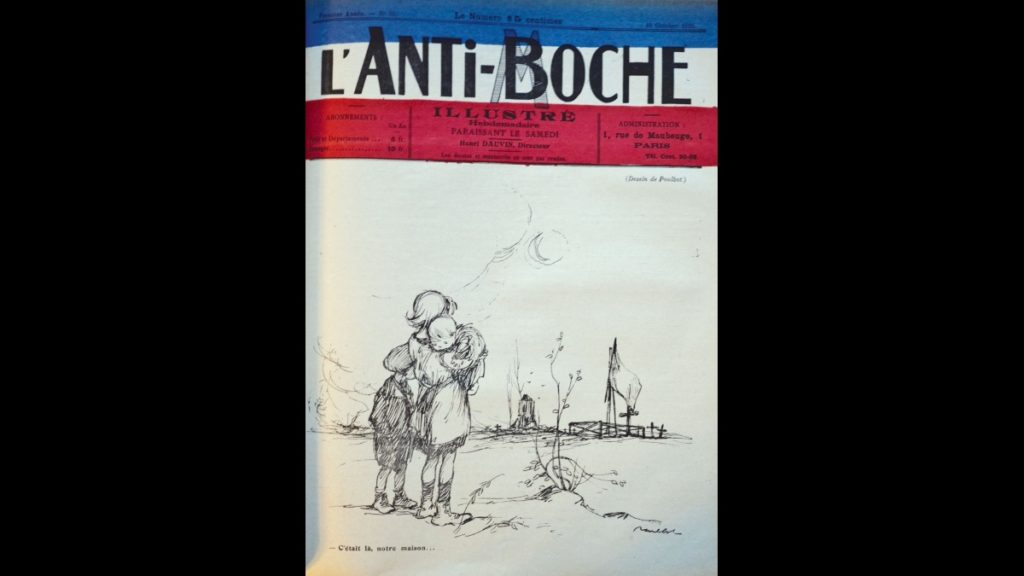

Francisque Poulbot, « C'était là, notre maison… », L'Anti-Boche illustré n°35, 25 octobre 1915, couverture.

Nous avons ici une évocation supplémentaire de la dévastation des territoires ayant accueilli des combats, cette fois vue par l'œil de l'enfance. Certes, il y a le drame, mais surtout la confrontation explicite d'une jeunesse jetée au péril de la misère face à la stérilité nouvelle de la terre nourricière. Le trait de Poulbot exprime le drame d'un avenir devenu, sinon impossible, du moins amputé, mutilé… Le caractère esseulé de ces enfants errants suggère en effet la disparition des parents. Ce type de scène constitue l'indice d'un pessimisme montant, le conflit s'étant dorénavant installé dans la durée.

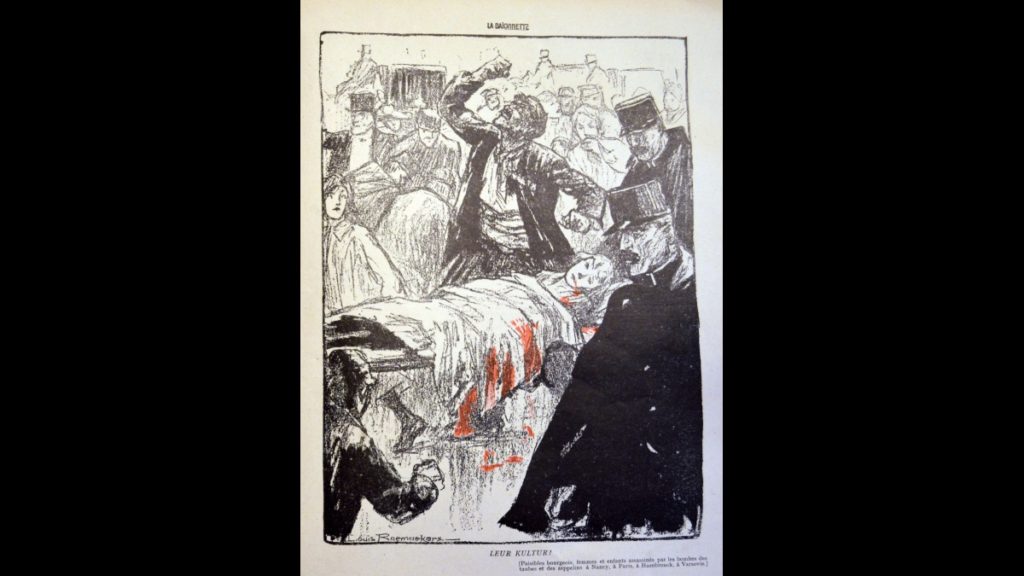

Louis Raemekers, « Leur Kultur ! (Paisibles bourgeois, femmes et enfants assassinés par les bombes des taubes et des zeppelins à Nancy, à Paris, à Hazebrouck, à Varsovie.) », La Baïonnette n°32, 10 février 1916, p.89.

Louis Raemekers est le dessinateur de presse le plus célèbre de la Première Guerre mondiale, du moins dans le camp allié. Une bonne part de ses œuvres de 1915 a pour sujet l'invasion de la Belgique par les Allemands. On y retrouve la germanophobie ambiante, mais l'artiste néerlandais dépasse la haine nationaliste pour devenir le héraut universel des victimes civiles de la guerre moderne. Dans cette composition saisissante, l'homme se répand en imprécations envers le feu tombé du ciel, une jeune fille gisant, ensanglantée, sur un brancard (les « taubes » – les colombes – sont les premiers avions militaires allemands de série, mis en service en 1910, les zeppelins sont des ballons dirigeables). Le trait est terriblement réaliste, et s'inscrit dans la veine du dessin social qu'ont porté auparavant Delannoy, Grandjouan ou Steinlen. Ce motif est peut-être le premier à dénoncer l'horreur de cette nouvelle façon de porter la guerre, au-delà des lignes de front, sur les populations civiles : le bombardement.

Clérice, « Les assassins : Attendez, attendez ! Il manque les enfants !… », L'Anti-Boche illustré n°5, 20 mars 1915, couverture.

Parmi les rumeurs qui circulent, en particulier à Paris, il y a les exécutions publiques. Celles-ci font partie de l'arsenal répressif traditionnel des armées désirant briser d'éventuels foyers de résistance sporadique. N'oublions pas qu'une part des violences commises effectivement par les troupes d'occupation allemandes provient de la crainte d'attentats de possibles francs-tireurs. Il faut donc insister sur le poids des peurs respectives dans la surenchère fantasmatique d'un camp à l'autre, ce qui pose le problème du lien éventuel entre violence symbolique et violence réelle. Cette image de Charles Clérice descend en ligne directe de l'iconographie de la guerre de 1870, en particulier de l'occupation alsacienne. Fait-elle référence aux épisodes sanglants d'Audun-Le-Roman, Nomeny, ou Rouvres en 1914 ? Si c'est le cas, les dessins sont produits à un an d'intervalle, ce qui caractérise la force d'imprégnation de ces tragédies auprès de l'opinion. La place considérable accordée à l'officier allemand au premier plan, corrélée avec la cruauté de la légende, atteste qu'il s'agit bien là d'une image de 1915 (par le processus de mise en cible déjà abordé). Outre les enfants censés être aussi victimes du peloton, on distingue sur la gauche un prêtre, un vieillard et une femme aux traits convulsés de peur… Soit le « cœur de cible » du public de l'arrière censé acheter la presse périodique, en plus des hommes demeurés à la vie civile.

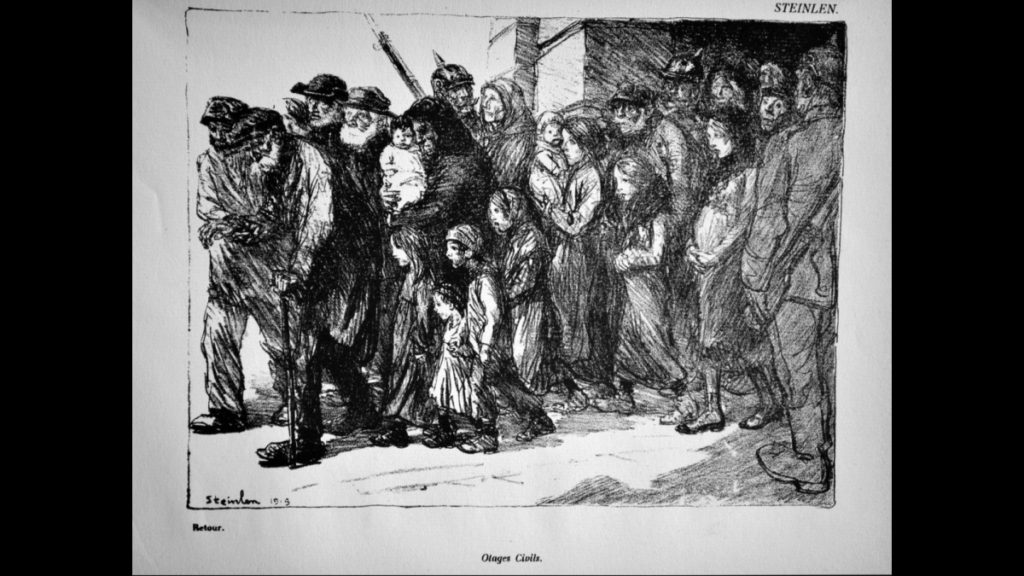

Théophile-Alexandre Steinlen, « Otages civils », lithographie, 1915.

Exploitées, bombardées, fusillées, les populations des zones occupées sont également censées être déportées. Cependant, cette image tranche avec les précédentes, au moins pour deux raisons : le traitement formel de Steinlen est ici beaucoup plus sobre par l'absence de légende et par le réalisme du trait. Les soldats allemands n'apparaissent que fugacement, car l'accent est mis sur la détresse des civils forcés de prendre la route. Nous retrouvons d'ailleurs dans le cortège les vieillards, les femmes (dont une enceinte) et les enfants. En outre, cette évocation fait pendant aux files de réfugiés arrivant à Paris ou en province, créant chez le public préservé un sentiment de répulsion qui devient bientôt familier. Ici, les sans-abris subissent en plus le joug ennemi. De réputation pacifiste, Steinlen ne tombera jamais dans l'outrance visuelle découlant du « bourrage de crânes ». Si son trait le singularise, ses œuvres participent néanmoins pleinement de l'émotion factice provoquée par les images dites « satiriques », parce que publiées dans des périodiques censés faire rire.

Auteur non identifiable, « Bochiculture : Ordre de la Kommandantur "Toute résistance ou violence de la part des civils sera punie de mort." Fusillez-moi cette femme. Elle m'a résisté avec violence !… », L'Anti-Boche illustré n°1, 20 février 1915, p. 5.

Compte tenu des codes de soutenabilité en matière visuelle, la représentation du viol relève de l'impossibilité en temps de paix. Suite aux bruits émanant des agences de presse à propos de la zone occupée par les Allemands, les satiristes de 1915 le comptent parmi leurs thèmes de prédilection. Pour autant, il n'est pas certain que cette petite vignette de L'Anti-Boche ait pu paraître en couverture du Rire rouge. Le traitement graphique dépend donc de la taille et de l'emplacement d'une image. Celle-ci présente une femme apeurée, à la fois par l'agression dont elle vient d'être victime et par la mort qui l'attend. Sa pause est explicite, entre la prostration au bas du lit défait et la supplication, le corps de son bébé gisant près d'elle. Au milieu de l'image, la poupée suggère l'intimité du lieu violé par la soldatesque, avant l'atteinte aux corps. L'officier répond aux codes satiriques habituels et la raideur réifiée des soldats pillards au garde-à-vous s'oppose au corps féminin, au trait délié. Le principal réside dans la légende : l'outrance de cette image n'est possible que parce que la victime a résisté aux assauts de son bourreau. C'est donc en tant qu'héroïne chaste et non flétrie qu'elle va subir son martyre.

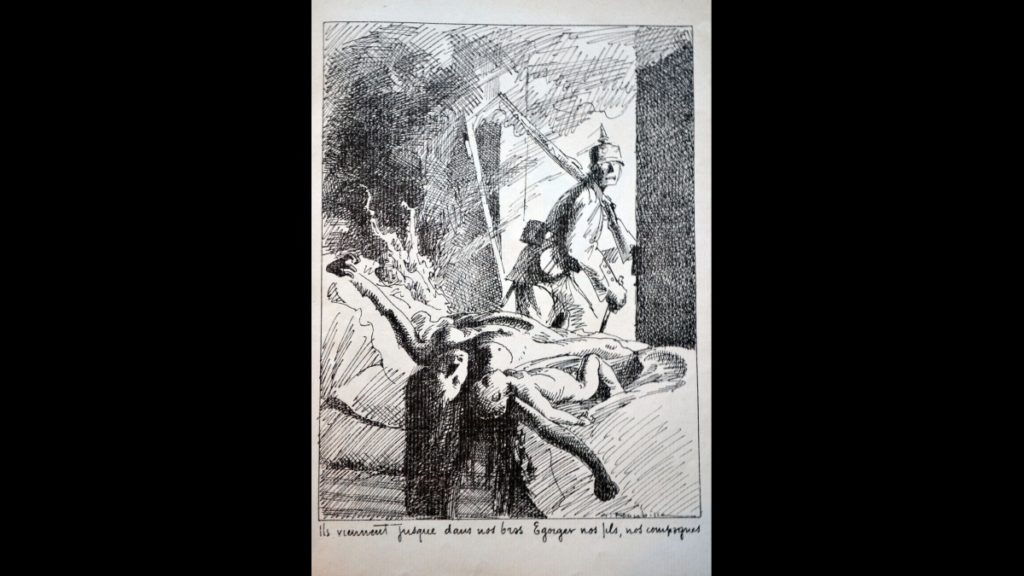

Alexandre Roubille, série « La Marseillaise ». Vue n°5 : « Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnes », reproduit dans le recueil La Grande Guerre et les artistes, Paris, Berger-Levrault et Georges Cres, 1915, p. 18.

Ce dessin fait écho au précédent mais constitue une exception par son caractère cru. Tous les éléments traités esthétiquement par la naïveté dans l'image n°8 sont ici montrés avec un réalisme insoutenable. Inutile de décrire, donc. Mais la phrase en exergue est fondamentale : cet extrait de La Marseillaise, qui nous semble aujourd'hui anodin car tant de fois entendu, correspond pour les contemporains à ce type de cauchemar. Il faut donc comprendre que la relation du patriotisme à la violence relève d'une complexité qui dépasse amplement la simple notion de fanatisme idéologique. Une fois de plus, ces dessins laissent transparaître la peur du public qui s'en délecte néanmoins, mû sans doute par un vaste sentiment de sidération.

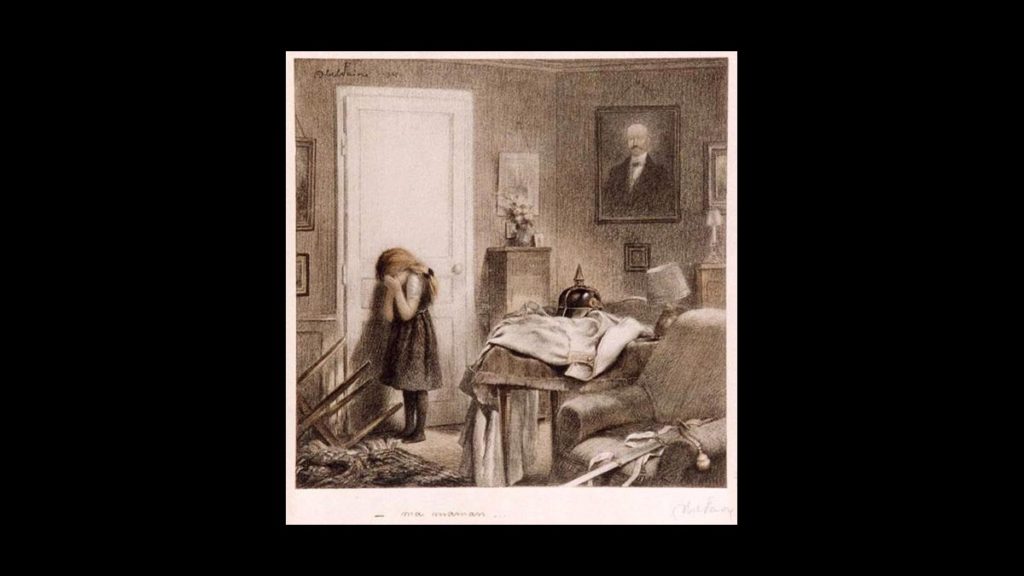

Abel Faivre, « Ma maman… », lithographie, 1915.

Bien davantage que l'exhibition des horreurs censées avoir été perpétrées par l'ennemi, l'ellipse a le vent en poupe. Les dessinateurs rivalisent d'ingéniosité pour sous-entendre le pire, renouant alors avec une propension d'avant-guerre à déjouer les foudres des ligues de vertu ou de la 9ème chambre correctionnelle. Ce dessin d'Abel Faivre ne montre rien, mais n'en demeure pas moins abominable : au centre de l'image, le casque à pointe constitue une sorte de symbole phallique aux sinistres consonances qui font écho à la légende. Le sabre est également présent sur le fauteuil. La lumière est opaque et entend rendre le caractère intime de la chambre. Car le viol du lieu-sanctuaire qu'est la chambre maternelle induit l'atteinte au corps. Plus encore, le lecteur-spectateur (voyeur ?) contemple la petite fille qui ne veut pas regarder ce que lui ne voit pas. Dès lors, le pire alimente l'imagination, dans un processus des plus sordides. Les quelques meubles dérangés ou brisés font encore ressortir cette souillure désormais définitive de l'ancienne pureté attachée à l'endroit. On est amené à imaginer le reste avec plus de détails que le dessinateur n'en pourrait montrer, même sans aucune retenue.

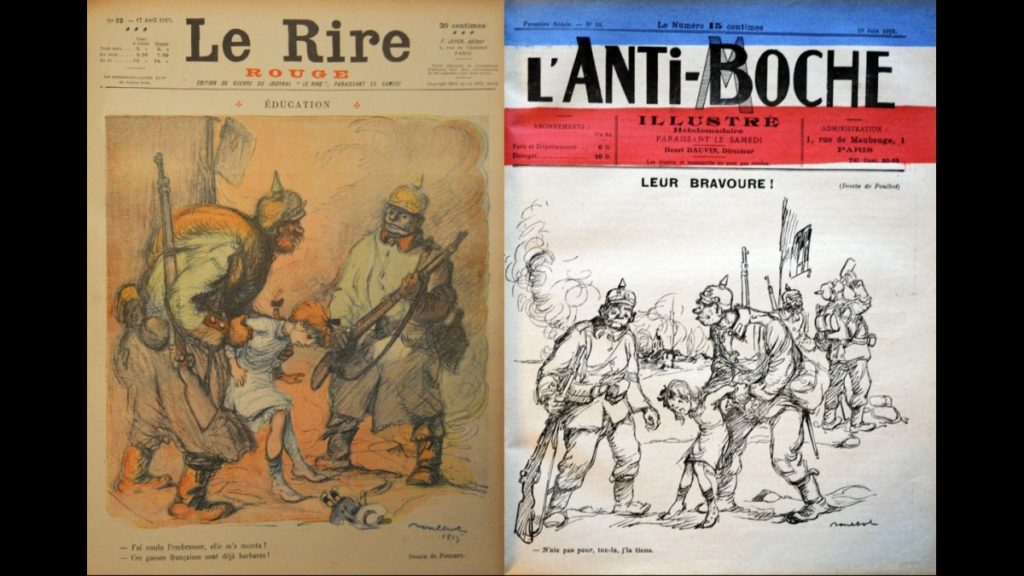

Francisque Poulbot, « Éducation : J'ai voulu l'embrasser, elle m'a mordu ! – Ces gosses françaises sont déjà barbares ! », Le Rire rouge n°22, 17 avril 1915 / Francisque Poulbot, « Leur bravoure ! N'aie pas peur, tue-la, j'la tiens. », L'Anti-Boche illustré n°18, 19 juin 1915, couverture.

Tout n'est pas représentable, même pour un dessinateur de presse en 1915. Ainsi le viol de l'enfance pose des obstacles de monstration qu'il s'agit de contourner en jouant sur les effets de contraste, les postures. En tant que dessinateur de l'enfance montmartroise en temps de paix, Poulbot campe des gosses dont l'innocence est familière au lecteur, ce qui tranche encore davantage avec l'aspect des brutes qui les étreignent. Ici, l'atteinte au corps est suggérée par l'angle cassé des corps enfantins qui se débattent et ploient sous la poigne de leurs bourreaux à casque à pointe. Le sourire de la gamine de droite (pense-t-elle à un jeu ?) forme pendant à la poupée gisant à gauche, la part de tendresse soulignant encore l'innommable qui vient. Mais c'est surtout la similitude des deux couvertures qui fait sens, lorsque l'on connaît la force de la réitération dans la diffusion des messages ou des images.

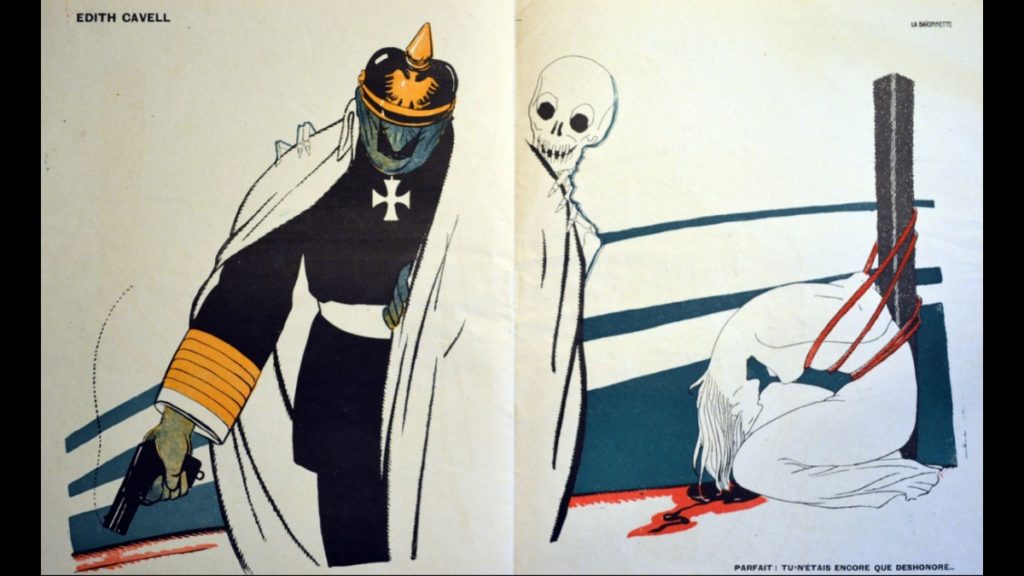

Paul Iribe, « Edith Cavell : Parfait : tu n'étais encore que déshonoré… », La Baïonnette n°41, 13 avril 1916, p. 236-237, double page intérieure.

Edith Cavell est une infirmière anglaise, ayant partagé ses activités de soins avec des missions de renseignement pour le MI6. Arrêtée, elle est interrogée puis condamnée à mort et exécutée le 11 octobre 1915. À l'instar des mains coupées ou du torpillage du paquebot Lusitania, le destin d'Edith Cavell donne lieu à un déferlement médiatique au sein duquel les images les plus poignantes constituent un paroxysme. Cette composition de Paul Iribe allie la recherche graphique avec deux ambitions : d'abord montrer la « vraie » nature mortifère de Guillaume II derrière le manteau blanc dans lequel il se drape (il tient lui-même l'arme du coup de grâce à la main), mais aussi figurer le martyr de la « sainte ». Celle-ci gît, attachée à un poteau, du sang coulant largement de son front, l'apparente nudité du corps érotisant sordidement la scène. Il n'est pas certain que la pauvre Edith Cavell eût apprécié un tel « hommage »…

Lubin de Beauvais, « Choses vues : Le chemin de la gloire. [dédié] Aux neutres », La Baïonnette n°9, 16 janvier 1915, p. 7. L'image est assortie de la mention suivante : « Ce dessin a été exécuté par notre collaborateur sur un croquis, d'après nature, qu'il a pris aux abords d'un village de la Marne, après le passage des Allemands, au mois d'octobre. »

De cartes postales en lithographies, en passant par des anthologies illustrées, cette composition de Lubin de Beauvais fut parmi les plus dupliquées de l'année 1915. Le motif central est saisissant. Il faut détacher le regard pour noter au loin l'incendie de la cathédrale de Reims, les bouteilles jonchant le sol à côté de casques à pointe oubliés, d'autres cadavres esquissés… Le thème de l'enfant victime de la baïonnette du soldat ennemi renvoie tout à la fois au titre éponyme du périodique et au martyr des petits héros républicains de 1793, Viala et Bara. On atteint ici des sommets de dramaturgie iconographique visant à un effet de réel… tout à fait fallacieux, bien entendu, quelles qu'aient été les exactions de l'armée allemande dans la Marne. Rappelons que les pratiques de violences extrêmes ont été en quelque sorte « immédiates » dans le sens où elles se sont exercées à même le champ de bataille, et ont essentiellement concerné des soldats blessés à coups de crosse ou de baïonnette (Voir Stéphane Audoin-Rouzeau, « L'irruption de la violence », in John Horne (dir.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, p. 38-39.).

NB : Le recueil La Grande Guerre et les Artistes le reproduit également en indiquant qu'elle a été reproduite « en fac-similé sur feuille volante de propagande publiée et distribuée à des milliers d'exemplaires après la victoire de la Marne (1914) ».

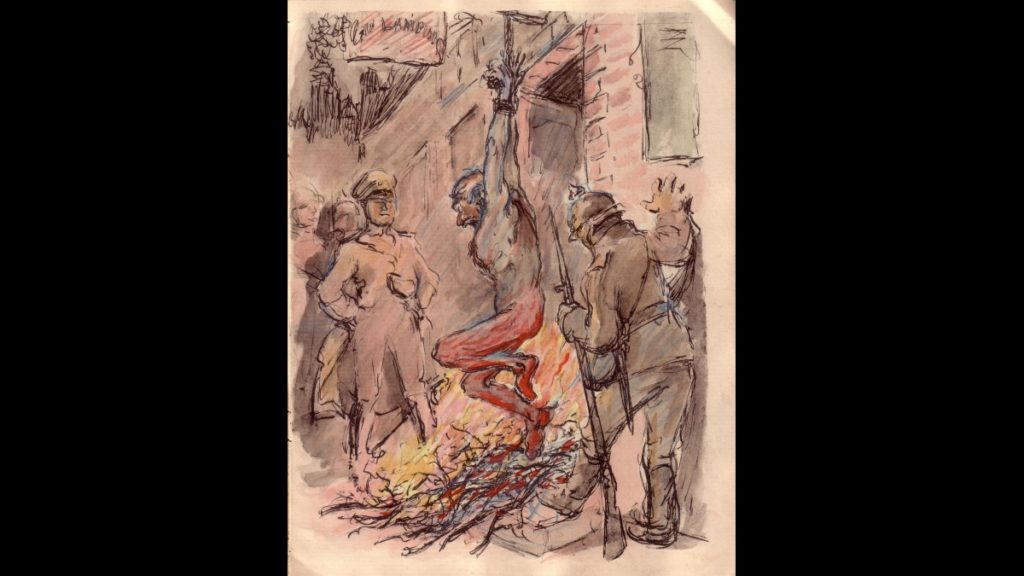

Adolphe Willette, Sans titre, planche reproduite dans le volume Sans Pardon !, Paris, Devambez, 1916, p. 23.

Tout à son désespoir de ne pas être au front, Adolphe Willette réalise dans son désœuvrement une production impressionnante par sa quantité et son outrance. Une petite partie rassemblant les dessins les plus abominables sort en 1916, assortis des coupures de journaux qui les ont initiés. Ce recueil, Sans Pardon !, est un passionnant objet d'étude car il contient à la fois des dessins publiés et d'autres censurés. Il serait pourtant illusoire de comparer la réception d'un tel ouvrage (2 000 exemplaires dont une partie – la totalité ? – coloriée au pochoir) avec le moindre numéro de La Baïonnette ou du Rire rouge, lequel publie d'ailleurs certains dessins de Sans Pardon !. Le dessin ici choisi représente la torture d'un vieillard et évoque irrésistiblement le souvenir des « chauffeurs du nord » du siècle précédent. La caricature n'est jamais loin des peurs ancestrales.

Armand Gallo : « Haut les mains !: Tirez-pas, kamerades ! Nous sommes soldats comme vous. », La Baïonnette n°18, 4 novembre 1915, dos.

Le mythe des « mains coupées » a été décrypté par John Horne dans une étude pionnière, parue en 1994. « Même dans l'éventualité de mutilations réellement commises par des militaires allemands, écrit-il, il y a une disproportion évidente entre l'incidence probablement restreinte de celles-ci et la dimension prise par la légende (Cf. John Horne, « Les mains coupées : « atrocités allemandes » et opinion française en 1914 », in Jean Jacques Becker (sous la dir) « Guerre et cultures », Paris, Armand Colin, 1994 pp.142-143.). » Et l'historien anglais d'analyser la « vague de récits, bruits et légendes d'"atrocités" qui se répand en août-octobre 1914 dans l'opinion française, relayée par la presse, et qui, dans certains départements, prend l'ampleur d'une vraie "peur". » (au sens Lefebvrien du terme).

Le but n'est pas de minorer les exactions réellement commises par les troupes allemandes mais de s'interroger sur les images qu'elles ont suscitées dans la presse satirique française, au prix d'un humour nauséeux qui répond forcément à l'horizon d'attente du public auquel il est destiné. Une fois de plus, les tropismes visuels s'entrecroisent : ici, le mythe du soldat qui se rend (voir portfolio « Les stéréotypes satiriques pour rire de l'ennemi ») se confond avec les mains coupées et les atteintes au corps des femmes et des enfants déjà vues auparavant. Le ton burlesque adopté par Gallo n'en est que plus sinistre.

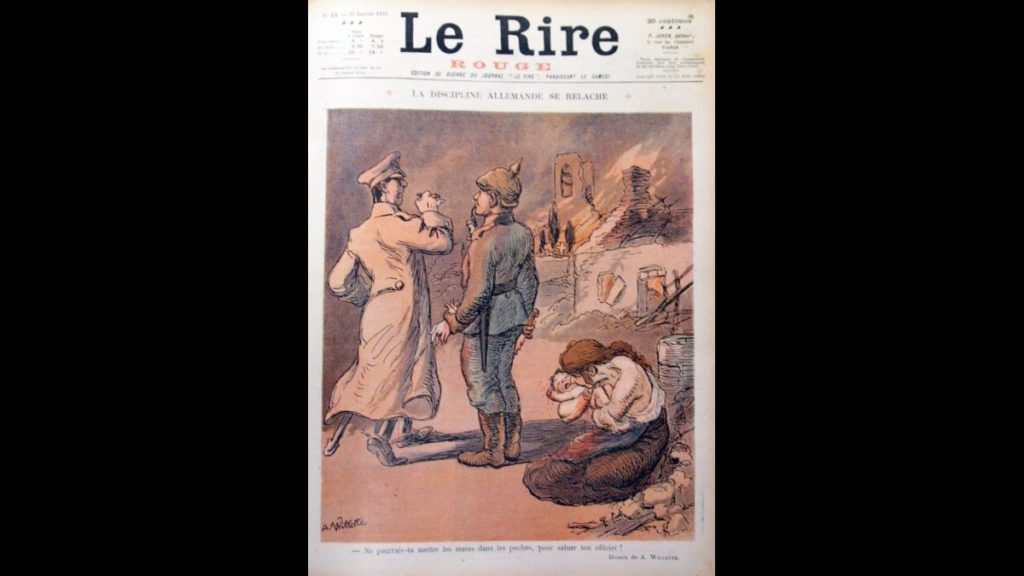

Adolphe Willette, « La discipline allemande se relâche : Ne pourrais-tu pas mettre les mains dans tes poches, pour saluer ton officier ? », Le Rire rouge n°11, 30 janvier 1915, couverture.

Le dessin satirique de guerre n'ignore pas les calembours les plus pesants. À rebours de l'horreur représentée, cette remarque lapidaire de l'officier exigeant du soldat qu'il remette les mains (coupées) dans ses poches, là où le supérieur ordonne d'habitude qu'il sorte ses (propres) mains pour saluer, fait manifestement mouche. Aujourd'hui, en illustration d'une telle scène, cet humour laisse incrédule. Il constitue pourtant l'indice de la peur qui parcourt l'opinion éloignée des zones occupées. Au-delà du « barbare générique », figé par sa caricature, l'Allemand de Willette est un massacreur en action. Assimilé au tueur maniaque de grand chemin, cigare à la main, l'officier est un monstre froid qui contraste avec la brutalité obéissante de son subordonné et symbolise les prétendus méfaits de l'éducation prussienne. On peut encore noter la lumière spécifique. Les forfaits sont perpétrés à la demi-lueur du crépuscule ou du petit matin, ce qui nimbe l'outrance d'une teinte lugubre supplémentaire. Il y a donc un temps propre à ce genre de scène, coupé de la vie, à mi-chemin entre le jour et la nuit, métaphore visuelle de l'inhumanité.

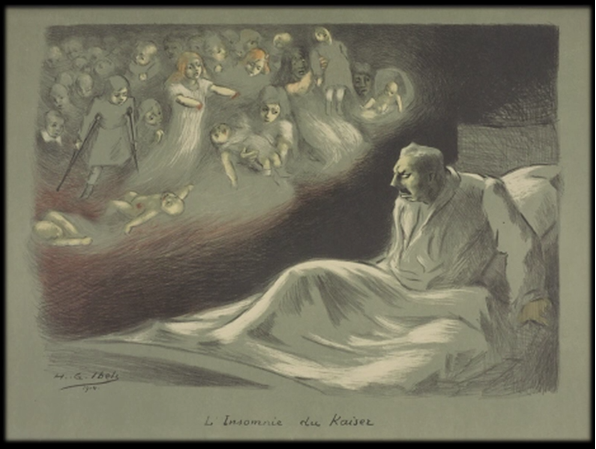

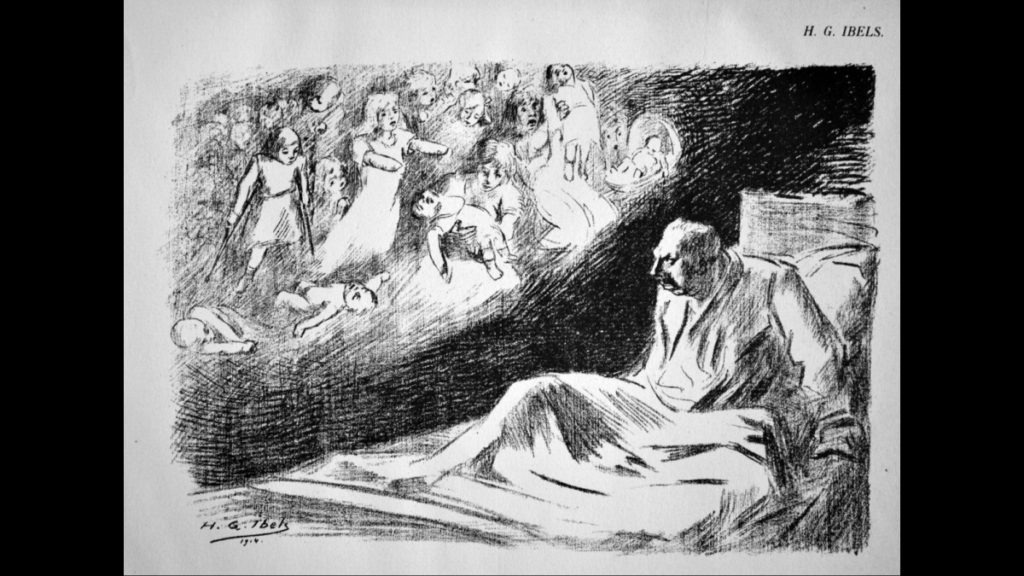

Henri-Gabriel Ibels, Sans titre, reproduit dans le recueil La Grande Guerre et les artistes, Paris, Berger-Levrault et Georges Cres, 1915, p. 11.

Les mains coupées deviennent l'un des thèmes favoris de la propagande de 1915, alimentant les rumeurs les plus folles. Dans cette image d'Ibels, il n'y a plus de burlesque susceptible de biaiser quelque peu l'horreur du thème. L'empereur est nu, sans outrance caricaturale trop marquée, ce qui confère un réalisme exacerbé à cette vision de mères éplorées ou d'enfants mutilés exhibant leurs moignons. L'intérêt de cette œuvre saisissante est d'articuler plusieurs esthétiques : une dramaturgie proche de celle de Willette, un pathos de l'enfance souffrante qui évoque Poulbot, et un travail de gravure qui renvoie plutôt à Forain ou à Faivre.

Albert René, « L'Allemagne et les États-Unis : Au nom de l'Humanité, empêchez-les de couper les vivres aux nôtres pendant ce temps-là ! », À la Baïonnette n°15, 1er mai 1915 p. 233, dos.

Inutile de commenter plus avant cette énième image d'exaction du « monstre Boche ». Outre le drapeau de la Croix Rouge en train de flamber dans le fond de l'image, l'intérêt vient ici de la présence de l'oncle Sam. L'Allemand lui demande d'avoir « l'Humanité » ne pas bloquer ses livraisons de vivres, ce qui pose deux enjeux : d'abord la récusation du statut de neutralité prôné par certains États, au premier rang desquels les États-Unis. Mais peut-être faut-il aussi convaincre ces derniers de rejoindre les Britanniques et les Français ? D'où la nécessité de mieux identifier les circulations possibles de ces images au sein de la presse internationale et de leur impact, auprès d'opinions publiques auxquelles elles ne sont pas initialement destinées.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire