Jean-Michel Quatrepoint est journaliste économique et essayiste. Il est notamment l’auteur de Le Choc des empires. Etats-Unis, Chine, Allemagne: qui dominera l’économie-monde ? (Le Débat, Gallimard, 2014) et de Alstom, scandale d’Etat – dernière liquidation de l’industrie française (Fayard, en septembre 2015). ll est membre du Comité Orwell présidé par Natacha Polony.

Dans une vidéo parue sur Xerfi canal, vous expliquez que nous sommes en train de changer de cycle et que le néolibéralisme a atteint ses limites. Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? Est-ce l’élection de Trump aux États-Unis ? Le Brexit en Europe ?

Oui. Le néolibéralisme est entré dans un processus de reflux, après son apogée que je situe en 2007-2008, avec la grande crise : crise des subprimes aux États-Unis, puis crise des « dettes souveraines » et de l’euro, par ricochet, en Europe.

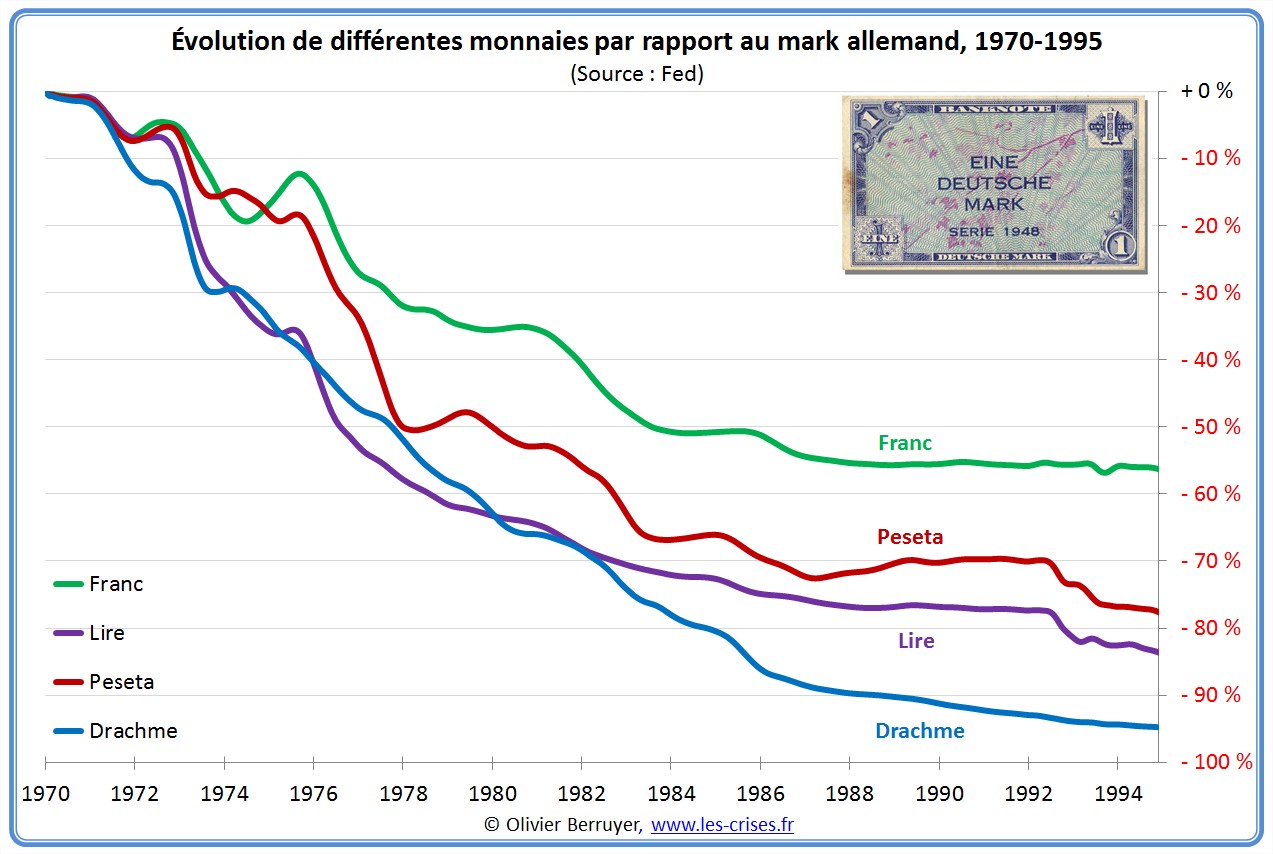

Ce cycle néolibéral avait commencé le 15 août 1971, avec l’abandon de la convertibilité du dollar en or, autrement dit avec la fin du système de Bretton Woods. Une fin décidée unilatéralement par Nixon alors que les Américains avaient besoin de créer beaucoup de monnaie pour financer tout à la fois la guerre du Vietnam et la guerre des étoiles. En 1971, on bascule donc dans un système de changes flexibles. Dans le même temps, l’école de Chicago [une école de pensée néolibérale dont la figure emblématique est Milton Friedman] entreprend un travail théorique visant à bâtir un corps de doctrine en rupture avec le keynésianisme. Cette école théorise le « trop d'État, trop de syndicats, trop de conglomérats et de monopoles ». Elle plaide pour la dérégulation et la casse du système pour le rendre plus dynamique.

Puis Reagan arrive au pouvoir aux États-Unis (Thatcher l’a précédé en Grande-Bretagne, de la même façon que le Brexit a précédé Trump de quelques mois) pour appliquer ce programme. Il est d’ailleurs amusant de rappeler qu’il se fait élire sur le slogan « Make America great again ». Car à la fin des années 70, l’Amérique est en proie au doute. On se situe juste après le Watergate, l’impeachment de Nixon, la défaite au Vietnam, la prise d’otage à l’ambassade d’Iran. Par ailleurs, c’est l’époque où se posent les premiers problèmes de désindustrialisation. Les États-Unis se heurtent à l’ambition japonaise, tout comme ils se heurtent aujourd’hui à l’offensive chinoise. Pendant la première moitié de la décennie 80, ils organisent donc la contre-offensive. L’affaire se solde par les accords monétaires du Plaza de septembre 1985. Le Japon est mis à genoux et obligé de réévaluer sa monnaie de 100 % en un an. Au passage, l’Allemagne doit réévaluer elle aussi.

Vous voulez dire en somme que le début de la présidence Reagan correspondait à l’entrée dans un cycle, comme celui dans la présidence Trump signale qu’on est en train d’en sortir ?

Oui. Avec des différences mais avec des similitudes également. A l’époque – c’est une différence -Reagan commence par casser les monopoles : dans les télécoms, dans le transport aérien, etc. Puis il dérégule, libéralise progressivement les mouvements de capitaux. Enfin, il se tourne vers les Européens et leur demande de procéder de même, au nom de la réciprocité. Mais par ailleurs – ça, ce sont plutôt des similitudes – Reagan donne un coup de pouce fiscal aux entreprises d’une part, et entreprend de gros travaux d’infrastructure d’autre part. Sur ce, au début des années 90, le communisme s’effondre.

C’est une nouvelle étape du cycle…

Tout à fait. Une étape décisive. On considère que le système américain a gagné, puisqu’il est le seul à subsister. Il a gagné parce qu'il a produit plus de richesses en Occident et les a mieux redistribuées que le communisme. Puisqu'il a gagné on va donc appliquer ses règles – libre échange, privatisations, dérégulation, démocratie à l'occidentale – aux quatre coins du monde. Et l’on se met à théoriser la globalisation.

Politiquement, les États-Unis entrent dans l’ère Clinton. C’est un tournant. Alors que les Républicains étaient l’un sans être l’autre, pour la première fois arrivent aux commandes, avec les Démocrates, des gens qui sont à la fois très néolibéraux en économie et très « diversitaires » sur le plan culturel. Dès lors, on voit monter en puissance la glorification des minorités et la sacralisation des différences.

Au non d’une certaine idée de « l’ouverture » ?

Et au nom de l’idée que puisqu’on a gagné, c’est qu’on a le meilleur modèle. Qu’il n’y a pas de prospérité possible sans l’application de ce modèle. C’est ce que les Américains vont tenter d’expliquer aux Chinois et aux Russes.

Concernant les Russes, on envisage avant tout d’en faire des fournisseurs de matières premières. Mais d’abord on les punit en démantelant l’édifice dont ils sont le pivot. La Russie passe à 140 millions alors que l’URSS en comptait 300 millions. Et Brzezinski – l’auteur très écouté du « Grand échiquier » et qui a longuement plaidé pour une séparation irrémédiable de la Russie et de l’Ukraine – voulait aller plus loin encore.

Quant à la Chine, elle est perçue comme un eldorado où les multinationales américaines vont pouvoir massivement délocaliser, dans l’espoir de s’emparer à terme du marché chinois. Les États-Unis envisagent d’installer toute l’industrie en Chine et de se spécialiser sur la finance, les services, la Défense, l’entertainment (Hollywood, les produits culturels…). Il est également prévu que l’on compense le déficit commercial ainsi généré grâce aux excédents sur les services les revenus des brevets, des capitaux, et les achats de dette américaine par les pays qui accumulent les excédents commerciaux. Lawrence Summers (économiste et secrétaire au Trésor de Bill Clinton en 1999-2001) a d’ailleurs théorisé la chose en expliquant qu’il fallait délocaliser toute l’industrie polluante dans les pays émergents, et ne conserver sur le sol américain que les activités « nobles » et de conception.

Mais aujourd'hui, on change de cap…

A vrai dire, c’est Obama qui aurait dû opérer ce virage. Il a été élu précisément pour cela. Lors de la primaire démocrate, il avait été choisi contre Clinton, à la surprise générale. Sachant que les Clinton incarnent à eux deux tout le processus de déréglementation économique (suppression du Glass Stiegel act qui séparait les banques de dépôt et celles d’investissement, par exemple), le vote Obama représentait déjà une tentative de sortir de ce piège.

Le problème c’est qu’Obama a énormément déçu. Il voulait agir, pourtant. Mais il a capitulé devant tous les lobbies et le bilan de son Obamacare est très mitigé. En revanche il a sauvé General Motors et mené à bien une révolution énergétique qui a permis au pays de devenir autosuffisant dans le but de diminuer le déficit de la balance commerciale. Ça, ce n’est pas rien.

Revenons sur Trump. Que peut-il faire à présent ?

Trump a une obsession, c’est le déficit de la balance des comptes courants. Et il a raison. Lorsqu’on regarde les chiffres de ce déficit, on s’aperçoit que rien n’a changé sous Obama. Les avantages tirés de la politique énergétique volontariste sont effacés. L’an dernier, le déficit commercial s’est élevé à 750 milliards de dollars. Certes, avec 250 milliards de bénéfices sur les services et la finance, le déficit des comptes courants n’est « que » de 500 milliards. Mais cela fait dix ans que ça dure ! C’est colossal ! Car bien sûr, tout cela se traduit par de l’endettement. Sous Obama, la dette publique a doublé. Elle est passé de 10 000 à 20 000 milliards de dollars. Quant à la dette privée, celle des entreprises et des ménages, elle repart actuellement à la hausse. L’épargne est négative aux États-Unis.

Ce que Trump veut, c’est combler ces déficits colossaux. Il s’est donc fixé pour objectif de récupérer de l’industrie manufacturière et de la matière fiscale. C’est aussi la raison pour laquelle il s’est empressé de cibler les pays ayant des excédents sur l’Amérique. Ces pays sont la Chine, l’Allemagne, le Mexique et le Japon. Le tout dernier est une pièce maîtresse du dispositif géostratégique américain dans le Pacifique, donc il est relativement épargné. Mais les trois autres sont pilonnés par l’administration Trump.

D’où l’idée invraisemblable du mur à la frontière mexicaine, par exemple ?

Oui, cette annonce est très symbolique. Mon hypothèse est que Trump a fait le choix, parce que c’est dans son tempérament et parce qu’il a constaté l'échec d’Obama, de « casser la baraque », y compris en se montrant très provocateur. Il part du principe qu’avec l’establishment, la manière douce est inopérante. Donc il y va au chalumeau. Par exemple, il brutalise les journalistes et se passe des médias : il twitte. Et c’est loin d’être sans effet ! Regardez les grandes entreprises. Ce qui compte, pour elles, c’est évidemment leur valeur boursière. Et si le Président fait un tweet expliquant que Ford est un mauvais Américain parce qu’il veut délocaliser 1000 emplois, immédiatement, l’action chute en bourse.

La contrepartie c’est que Trump s’est constitué un pool d’ennemis irréductibles qui feront tout pour se débarrasser de lui. Parmi ceux-ci figurent les agences de renseignement, qui sont nombreuses et emploient plus de 800 000 personnes. Depuis le 11 septembre 2001, elles ont pris une importance considérable et constituent un véritable État dans l'État. Parmi les ennemis de Trump figure également l’administration, tout aussi jalouse de ses prérogatives qu’elle peut l’être en France. Vient ensuite l’establishment médiatique, qu’il n’a pas flatté dans le sens du poil, c’est le moins que l’on puisse dire. Autres ennemis enfin, les « GAFA » (les géants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon). Ils fascinaient Obama, qui leur a tout passé, n’a rien su réguler, n’est jamais parvenu à leur faire rapatrier les profits accumulés à l’étranger. Trump, lui, les a ignorés. Il a gagné l’élection en faisant sciemment l’impasse sur les côte Est et Ouest, et en ne faisant quasiment campagne que dans les dix swing states. Dans ces swing states, il a par ailleurs utilisé pour sa campagne un logiciel fabriqué par une entreprise appartenant à Peter Thiel, le seul magnat de la Silicon Valley à l’avoir soutenu et aujourd’hui son conseiller technologique. Cet outil permet un ciblage marketing extrêmement fin qui a permis aux organisateurs de la campagne d’identifier les électeurs qui, dans les États concernés, étaient capables de faire pencher la balance en faveur du candidat. C’est sur ceux-ci qu’on a fait porter l’effort maximal.

Mais Trump a été élu dans des conditions improbables, à l’arrachée. S’il n’a en plus que des ennemis, avec qui peut-il gouverner ?

Avec la moitié des Américains tout de même, c’est-à-dire avec ceux qui l’ont élu ! Trump a également de son côté une bonne partie des syndicats, notamment ceux du transport routier, du secteur pétrolier, du BTP. Forcément, avec 1 300 milliards d’investissements annoncés dans les infrastructures…

Il a aussi quelques banquiers… et c’est paradoxal. Vouloir acter la fin du cycle néolibéral en s’entourant d’anciens de chez Goldman Sachs… on a le droit d’être dubitatif ?

On a le droit. Mais je pense surtout que Trump a compris qu’on ne pouvait pas avoir trop d’ennemis en même temps. Donc il ménage Wall Street. Il n’y a qu’à voir la bourse américaine, qui était supposée souffrir et qui bat en réalité record sur record. En plus, c’est habile. Parce que les GAFA, qui sont souvent surcotées en bourse, ont davantage besoin de Wall Street que l’inverse. Si l’on se fâche avec les unes, il est important de ménager l’autre.

Une partie du patronat, enfin, soutient Trump. Certains patrons ont bien compris qu’un changement de cycle était déjà amorcé. Le principal signe en est que le commerce mondial progresse désormais moins vite que le PIB mondial… alors même que celui-ci augmente moins vite. Depuis deux ou trois ans, les grandes entreprises, sans aller jusqu’à relocaliser, commencent à réorganiser leur chaîne de valeur. Les investissements ont déjà commencé à être réorientés avant l’accession de Trump à la présidence. La difficulté à ce stade, c’est que ces choses-là ne s’opèrent pas en un claquement de doigts. Une décision d’investissement relocalisé peut demander des années d’étude et de travail. A noter également : les créations d’usine relocalisées aux États-Unis poussent très loin la robotisation, et ne créent pas forcément tant d’emplois que cela. C’est d’ailleurs là le vrai sujet du nouveau cycle économique qui s’ouvre, et pas seulement aux États-Unis : où crée-t-on de l’emploi ?

Le problème est d’autant plus saillant que personne n’a vraiment anticipé le changement de cycle. Tout le monde – jusqu’à Pascal Lamy – est d’accord pour dire que la globalisation a été trop loin. Et qu’il faut instaurer des régulations et des freins. Quelles régulations toutefois ? Et quels freins ?….

Sommes-nous entrés dans une phase de démondialisation ?

Tout à fait. Ou de reterritorialisation, même si ses modalités restent à définir. La notion de « frontière » est en cours de réhabilitation…..

Et l’Europe dans tout ça ? Trump n’a de cesse de vilipender les gros pays créanciers, c’est-à-dire la Chine et l’Allemagne. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l’Allemagne, donc sur l’Europe ?

N’allons pas trop vite. Le principal problème pour lui est la Chine, non l’Allemagne. Les États-Unis restent très dépendants de Pékin. Et même si Trump a été très offensif au début en appelant la Présidente de Taïwan – c’était peut-être une gaffe d’ailleurs – il a tout de même fait une fleur substantielle aux Chinois en renonçant au TTP (le traité de libre-échange trans-Pacifique) qui était explicitement dirigé contre eux.

Vient ensuite la question de la mer de Chine. Les Chinois considèrent que c’est leur mer intérieure et que les Américains n’ont rien à y faire. Inversement, les Américains refusent depuis toujours l’idée qu’une puissance du Pacifique possède une flotte capable de venir frôler leurs côtes. A vrai dire, ils se considèrent comme une île et pour eux – comme pour les Anglais autrefois – le contrôle des mers est essentiel. Dès lors, lorsque les Chinois affichent, comme c’est le cas, une volonté de constituer une flotte de guerre avec des porte-avions, il s’agit pour les États-Unis d’un casus belli. En somme, il y a sans doute, entre les deux puissances, un compromis à négocier. Il pourrait consister à laisser intégralement la main aux Chinois en mer de Chine, et à leur demander, en contrepartie, un strict respect de la doctrine Monroe (« l’Amérique aux Américains ») énoncée au début du XIX° siècle mais toujours prégnante.

Est-ce que ce « donnant-donnant » pourrait valoir aussi avec les Russes ?

La Russie, pour les Américains, n’est pas un enjeu de même ampleur que la Chine. La Russie est une vraie puissance militaire. C’est d’ailleurs là une brillante réussite de Poutine, qui a redonné de la fierté à son pays en utilisant l’armée et avec peu de moyens. En revanche, sur le plan économique, la Russie n’existe pas. Son PIB c’est celui de l’Espagne, guère plus. Elle est poursuivie par cette malédiction des pays pétroliers qui vivent de la rente et ne parviennent pas à accéder au stade suivant du développement économique.

Donc au bout du compte, si Trump veut normaliser les relations entre les États-Unis et la Russie, c’est parce qu’il n’y a pas spécialement de danger de ce côté-là…

Non, la Russie n’est en aucune façon un créancier des États-Unis. De plus, les Américains n’ont aucun intérêt à ce que se forme une alliance trop étroite entre la Russie et la Chine.

Et pour en revenir à l’Allemagne ?

Que veut l’Allemagne ?… C’est une question à laquelle je serais bien en peine de répondre à ce stade. Attendons déjà de voir si le prochain chancelier sera Merkel ou Schulz. Le SPD, en effet, est traditionnellement bien plus pro-russe que la CDU. Il suffit de se rappeler l’époque Schröder, et la manière dont l’axe Paris-Berlin-Moscou s’est opposé à Bush au moment où il lançait sa guerre en Irak.

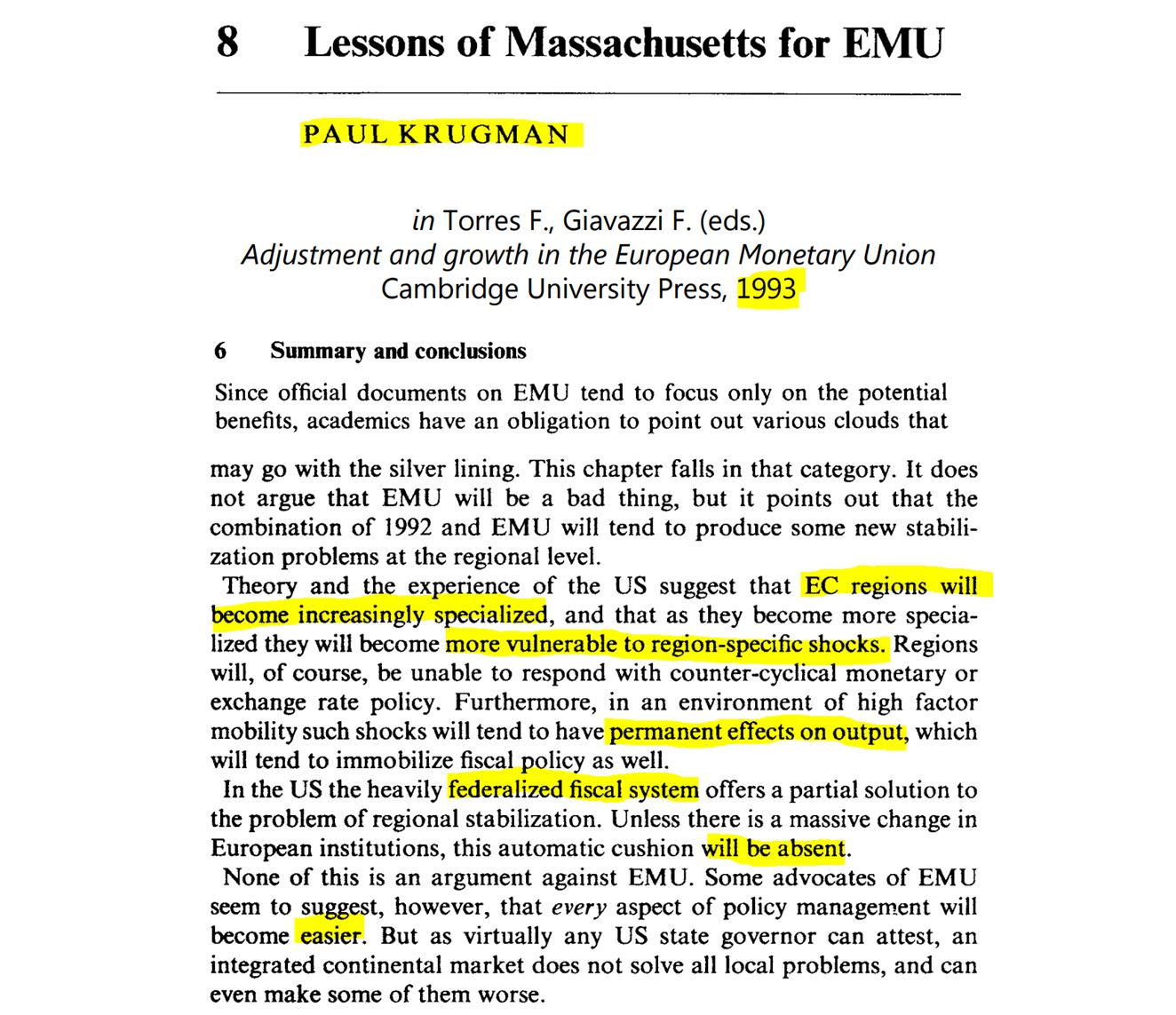

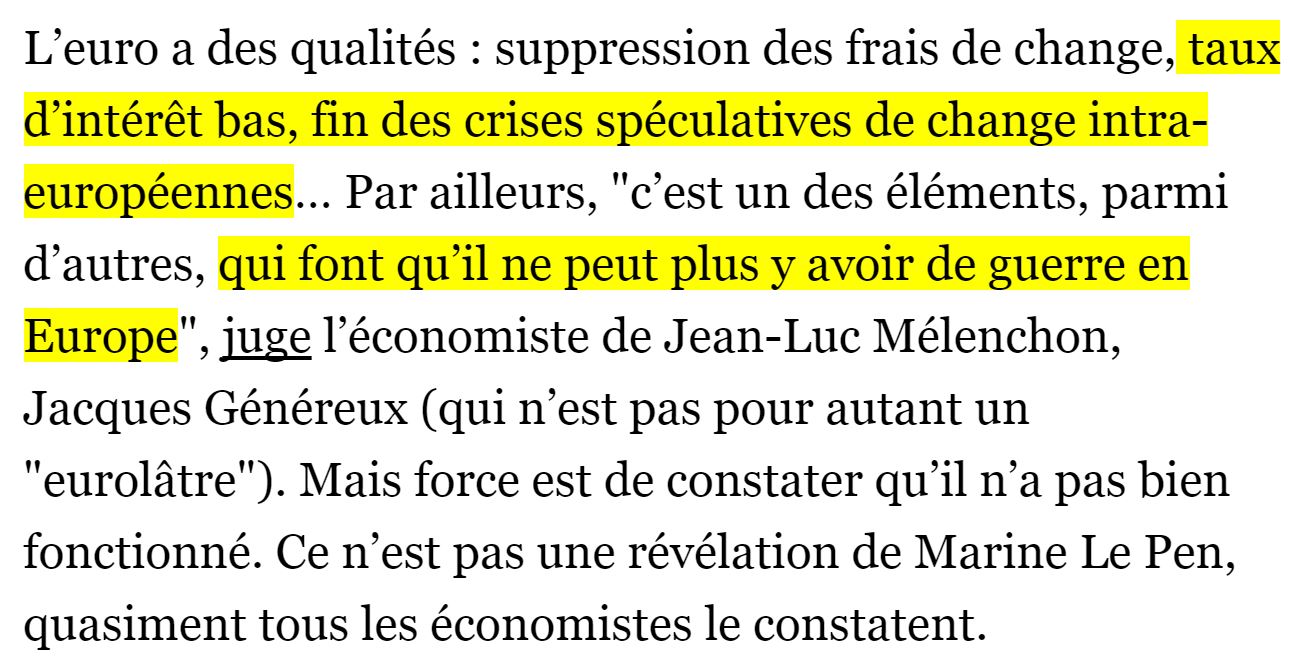

Peut-on recréer cet axe ? Pour moi, le véritable enjeu de l’Europe est celui-ci. Soit l’Allemagne joue le jeu de « l’Europe européenne », pour reprendre une expression gaullienne, et normalise à cette fin sa relation avec Moscou. Soit elle demeure atlantiste et refuse d’envisager la dimension stratégique de son rapport au monde. Elle restera alors le pays exclusivement mercantiliste qu’elle est actuellement, soucieuse uniquement de se tailler la part du lion dans le commerce mondial en usant et abusant à cette fin d’une monnaie qui l’arrange, l’euro. Mais il n’est pas certain que la construction européenne puisse survivre longtemps à la seconde option.