Revue de presse du 24/01/2017

La revue avec notamment de quoi débattre sur le revenu universel, des points sur la Syrie et la Grèce, ou encore un tour du côté de chez Trump. Autre revue prévue en milieu de semaine. Merci à nos contributeurs

La revue avec notamment de quoi débattre sur le revenu universel, des points sur la Syrie et la Grèce, ou encore un tour du côté de chez Trump. Autre revue prévue en milieu de semaine. Merci à nos contributeurs

Source : Marc-candelier.com

Informations complémentaires :

Suite de notre série sur la pollution de l’air…

Le terme particules est une expression générique qui désigne un mélange de polluants solides et/ou liquides en suspension dans un milieu gazeux. La notion d’aérosol désigne à la fois les particules et le gaz dans lequel elles se trouvent en suspension. La taille de ces particules peut s'étendre sur près de 6 ordres de grandeur, de 0,005 et 100 micromètres (1 micromètre µm = 0,001 millimètre) et leur composition chimique est très variable, ce qui en fait l'un des constituants les plus complexes de l'atmosphère.

Celles mesurant moins de 50 micromètres de diamètre (environ) ont une masse tellement faible que la gravité joue très peu sur elles : elles restent en suspension dans l’air ; on les nomme microparticules ou matières particulaires (Particulate Matter, PM) ; elles se comportent en fait comme des gaz. On appelle poussières les particules solides de dimensions et de provenances diverses pouvant rester un certain temps en suspension dans un gaz ; celles supérieures à environ 50 µm finissent par chuter par gravité, et on les qualifie alors de poussières sédimentables.

On peut donc classer les matières particulaires en différentes catégories :

La réglementation anti-pollution ne s’intéresse aujourd'hui qu’aux PM10 et PM2.5 (Pour les passionnés, voir ici)

La complexité des aérosols atmosphériques vient en grande partie du fait qu'il existe une multitude de sources et de procédés de formation, contrairement à la majorité des polluants gazeux.

Les aérosols atmosphériques ont 3 origines principales, illustrées ci-dessous : ils sont d'une part rejetés directement dans l'atmosphère, on parle alors d'aérosols primaires ; ils peuvent d'autre part résulter de transformations chimiques à partir des polluants gazeux présents dans l'atmosphère, ce sont les aérosols secondaires ; enfin, les aérosols qui se sont déposés au sol peuvent être remis en suspension.

La distribution en taille des aérosols n’est pas homogène ; elle est liée aux mécanismes de formation, issus de 3 modes principaux :

On aboutit donc à cette distribution du nombre, de la surface et de la masse des particules :

Les PM10 se distribuent donc schématiquement ainsi :

comprenant donc les PM2,5 et les particules grossières :

Voici d’ailleurs des concentrations typiques en aérosols :

En ville, on a donc typiquement environ 50 000 particules fines par cm3, et 50 grosses particules.

Dans une ville industrielle, l’air peut contenir plus de 3 millions de particules par cm3, dans une ville aux activités plus tertiaires autour de 50 000 alors qu’au-dessus de l’océan ou en montagne il n’y en a que quelques milliers, et dans un endroit exempt d’émission seulement 100 à 20 particules par cm3.

Voici la vitesse avec laquelle elles chutent en théorie :

En pratique, les particules ultrafines chutent plus vite, en particulier par accumulation et à cause du lessivage par les précipitations.

Les particules qui restent les plus longtemps dans l’atmosphère sont celles entre 0,1 µm et 1 µm ; elles retombent entre quelques jours et 1 à 2 mois.

Les particules primaires sont directement émises dans l'atmosphère, d'une part par les activités humaines, mais également par des sources naturelles.

La fraction grossière des particules primaires est essentiellement formée par des procédés mécaniques tels que l'érosion.

Les plus fines sont émises soit directement sous forme solide, soit sous forme de vapeurs qui condensent très rapidement pour former des particules ultrafines.

Les particules sont donc d'origines naturelle et humaine. Les particules d'origine naturelle proviennent principalement d'éruptions volcaniques et de l'érosion éolienne naturelle ou issues de l'avancée des déserts, les incendies et feux de végétation. Elles sont aussi constituées de formes vivantes microscopiques (bactéries, moisissures…), de pollens…

Les activités humaines en génèrent également d'importantes quantités – en augmentation nette depuis deux siècles. Les particules d'origine humaine sont souvent issues de combustions qui ne sont pas totales, telles que le chauffage (notamment au bois), la combustion de combustibles fossiles dans les véhicules, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels. Ces combustions imparfaites génèrent ce qu'on appelle des imbrûlés. Quand on voit la fumée sortir du cheminée, d'un pot d'échappement ou quand on recrache de la fumée de cigarettes, c'est parce qu'il y a énormément de particules, de plus ou moins petites tailles.

Les particules secondaires ne sont jamais émises directement dans l'atmosphère. Elles ont une origine physico-chimique : elles résultent de la transformation des polluants gazeux présents dans l'atmosphère, tels que le dioxyde d'azote NO2, le dioxyde de soufre (SO2), l'ammoniac (NH3) et les Composés Organiques Volatils (COV). Les vapeurs gazeuses émises dans l'atmosphère se condensent et forment des particules de très petite taille, qui grossissent par coagulation ou fixation de la vapeur d'eau.

Les trois espèces principales d'aérosols secondaires sont :

Cette source de particules est difficile à quantifier car la génération des particules secondaires met en jeu des mécanismes complexes, mal connus qualitativement et quantitativement. Elle dépend des émissions des polluants gazeux précurseurs, mais aussi des conditions météorologiques. Elle constitue néanmoins une source importante de particules. Elle peut en particulier donner lieu à des transports continentaux de particules et contribuer fortement au nombre de dépassement de la valeur limite journalière. Il a ainsi été observé que la plupart des épisodes de pollution particulaire survenant en période hivernale et printanière étaient liés à une augmentation de la quantité de nitrates.

Le temps de séjour des particules dans l'atmosphère dépend de leur taille. Par mouvement de convection, elles montent en altitude, où elles sont dispersées et diluées. Elles peuvent alors être transportées sur des distances d'autant plus longues que la particule est petite. Elles disparaissent ensuite soit par dépôt sec à la surface du sol et des végétaux, sous l'effet de la gravité, soit par dépôt humide, lors d'événements pluvieux ou neigeux.

Le dépôt sec, ou sédimentation, concerne essentiellement les particules les plus grosses (>5 µm), ainsi que celles proches de la surface, qui se redéposent rapidement (quelques heures). Elles voyagent donc sur des distances assez courtes, généralement inférieures à 500 kilomètres. Lors d'évènements particuliers tels que les tempêtes de sable, elles peuvent néanmoins être transportées sur plusieurs milliers de kilomètres, comme les poussières sahariennes que l'on retrouve parfois en Europe du Nord ou dans les Antilles.

En revanche, les particules fines peuvent rester en suspension dans l'atmosphère pendant plusieurs jours et être transportées en altitude sur de très longues distances.

Le dépôt humide est la principale voie d'élimination des particules, selon deux modes. Les fines particules servent de noyau de condensation sur lesquels se forment les gouttelettes de nuage. Lorsque ces gouttelettes grossissent suffisamment pour qu'il pleuve, les particules sont éliminées avec les précipitations. Lorsqu'il pleut, les gouttes d'eau entraînent également les particules les plus grosses.

Une fois déposées, les particules peuvent ensuite être remises en suspension sous l'action du vent. Dans certaines régions d'Europe marquées par un climat sec et venteux, comme le pourtour méditerranéen, la remise en suspension et le transport de poussières désertiques peuvent constituer une source importante de particules et contribuer sensiblement au nombre de dépassement de la valeur limite journalière.

En zone urbaine, la remise en suspension s'effectue également sous l'action du trafic routier et représente une source importante de particules à proximité d'axes routiers à fort trafic. Selon les études, il est ainsi estimé que la remise en suspension contribue de 20 à 50% aux émissions de particules spécifiquement liées au trafic routier.

La composition chimique des particules présente donc une très grande variabilité, qui dépend à la fois de la nature et de la proximité des sources d'émission, et également des transformations que les particules subissent dans l'atmosphère.

On définit deux grandes fractions de particules : la fraction inorganique (ou minérale) et la fraction organique.

La fraction minérale (souvent d’origine naturelle) est composée essentiellement de sulfates, de nitrates et d'ammonium. À cela s’ajoutent d’autres espèces, en général présentes en concentration plus faibles, comme certains métaux (plomb, arsenic, cadmium,…) et des sels (embruns marins, …).

En ce qui concerne la fraction organique, on distingue la fraction contenant du carbone élémentaire ou carbone suie (EC ou BC) et la fraction contenant du carbone organique (OC).

Le carbone élémentaire est constitué à quasiment 100% d’atomes de carbone et est chimiquement inerte. Il est majoritairement émis par l’homme au cours des processus de combustion. C'est sa couleur noire qui domine dans l'aérosol de pollution. La suie individuelle est émise sous forme d'une sphère de quelques dizaines de nanomètre, mais elle s'agrège très rapidement à d'autres suies pour former des chapelets de quelques micromètres de longueur. En moyenne, ce black carbon représente de 5 à 10 % de la masse de PM2.5. Cette contribution peut aller jusqu'à 15 à 20 % sur les sites trafic.

Le cœur de l'aérosol, constitué de carbone élémentaire, est généralement entouré d'une pellicule composée d'un mélange complexe de composés organiques. Cette fraction de carbone organique (OC) est une matrice très complexe, constituée d’une multitude de composés différents appartenant aux grandes familles de la chimie organique que sont les alcanes, les acides carboxyliques, les alcools, les aldéhydes, les cétones, les esters, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines…, dont certaines sont très toxiques. Certaines espèces se fixent dès leur émission sur les particules, d'autres se forment suite à l'oxydation de précurseurs gazeux tels que les composés organiques volatils (COV).

Enfin, le terme Matière Organique Particulaire (MOP) désigne l'ensemble constitué par le carbone et les autres atomes constituant cette matière (oxygène, hydrogène, azote, soufre…). Cette matière organique particulaire a des origines plus diverses que le carbone élémentaire. Elle peut être d'origine anthropique, essentiellement formée lors des combustions incomplètes, soit directement à l'émission, soit par conversion des gaz présents dans les fumées. Elle peut également être constituée de particules biogéniques primaires, telles que des spores ou des pollens.

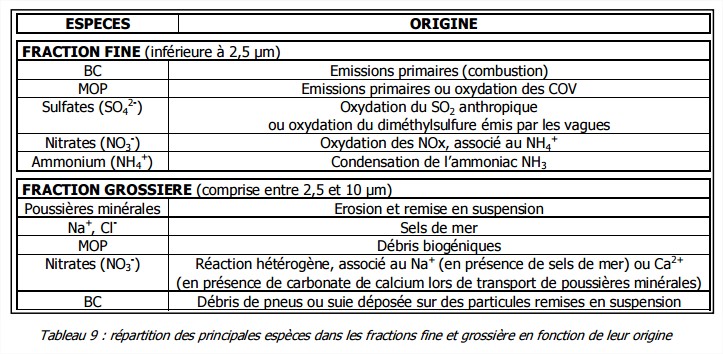

Voici également la composition chimique des particules en fonction de leur taille :

Les PM10 sont donc constituées de PM2,5 et de particules grossières.

Les particules fines PM2,5 se composent majoritairement d’espèces carbonées (carbone élémentaire et particules organiques) émises lors de combustions incomplètes, ainsi que de nitrates, d’ammonium et de sulfates, qui sont produits par réactions chimiques dans atmosphère.

Elles résultent pour la plupart d’entre elles d’activités polluantes (moteurs diesel, suies, transformation chimique des gaz polluants, déchets de la combustion). En effet, le carbone est un sous-produit des gaz d’échappement et des fumées d’usines car tout foyer où la combustion reste incomplète libère du carbone particulaire. Ainsi, les PM2,5 sont principalement constituées :

Il est également à noter que, hélas, les particules sont de plus en plus petites, notamment du fait des évolutions des moteurs automobiles et des nanotechnologies.

Les particules grossières (entre 2,5 µm et 10 µm) majoritairement constituées de sels de mer, de poussières minérales et dans une moindre mesure de matières organiques. Elles sont principalement produites par des procédés mécaniques (abrasion, chantiers, agriculture, remises en suspension de particules déposées au sol…).

Soulignons enfin qu’un des composant les plus dangereux pour la santé des PM2,5 est le carbone suie (ou Black Carbon, BC). Ces particules de carbones mesurent moins de 1 micromètre, représentent 30 % des émissions de PM1,0 et sont issues des moteurs à combustion (diesel essentiellement), la combustion résidentielle de bois, des centrales électriques, de l’utilisation du fioul lourd et du charbon… Contrairement aux autres particules, qui ont des origines très diverses, le carbone suie est 100 % primaire et essentiellement lié à la pollution du trafic routier local (lire ici). On définit également les microsuies, qui mesurent de 0,05 à 0,1 micromètres et elles sont émises par la combustion du fioul léger (moteurs diesel, chauffage domestique), de l’essence, du kérosène et du gaz. Elles sont essentiellement carbonées, mais peuvent contenir du soufre si le combustible dont elles sont issues en contient (fioul léger, par exemple). Elles pénètrent donc très profondément dans le corps humain. Leur légèreté fait qu’elles contaminent les plus hautes couches atmosphériques et sont donc responsables d’une pollution globale. (Pour les passionnés lire ici). Pour les effets sur la santé, lire ici.

Terminons par la visualisation de certaines de ces particules au microscope :

Cette photo montre une image d’un filtre à particules placé le long d’une route par un microscope électronique. Les suies de diesel (en gris sur l’image) sont présentes de manière prédominante sur le filtre. Les particules indiquées en bleu sur l’image sont des poussières de combustion, les particules colorées en rose sont d’origine minérale et les cristaux, en vert, sont des sels.

URL: http://www.les-crises.fr/la-pollution-aux-particules-fines/