Comme certains on trouvé que j’en faisait trop, cadeau

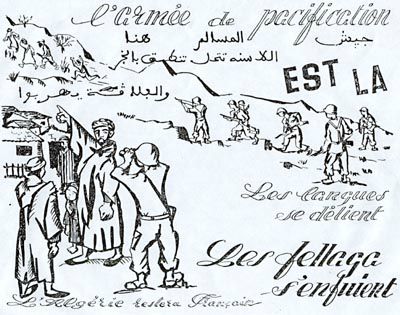

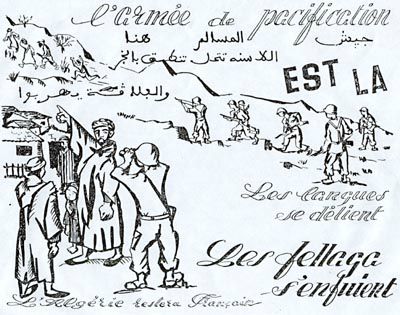

Source : LDH Toulon, 10-03-2012 Le choc de photographies de torture vues en novembre 1956 dans sa rédaction va bouleverser la vie d'un jeune reporter-photographe. Incorporé en Algérie à l'âge de vingt ans comme infirmier dans les parachutistes, André Gazut déserte. Obsédé par cette guerre qu'il s'est refusé de faire, il couvrira une quinzaine de conflits comme réalisateur. En 1960, il entre à la Télévision suisse romande. Il a été le caméraman du documentaire Le Chagrin et la pitié de Marcel Ophüls en 1969. Réalisateur de nombreux reportages pour le magazine suisse Temps présent, en 2002 il réalise pour ARTE la Pacification en Algérie [1], un documentaire dénonçant la pratique de la torture par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, que vous pourrez voir ci-dessous en deux parties, accompagnées de commentaires extraits du dossier de presse [2] – une liste chronologique des intervenants peut aider à se repérer dans les deux vidéos. PACIFICATION EN ALGÉRIE 1954-1962 1ère partie : Le sale boulot – (60 min) La première partie de Pacification en Algérie débute en 1945 pour s'interrompre en 1956. En mai 1945, Paris fête la fin de la barbarie nazie, alors qu'au même moment, de l'autre côté de la Méditerranée, l'armée française massacre plus de 10 000 personnes en Algérie en représailles au soulèvement nationaliste de Sétif. Les Algériens, qui ont combattu l'Allemagne aux côtés des Français, réclament l'indépendance. Mais la France s'accroche à son empire, croyant défendre sa grandeur perdue. Dans l'imagerie coloniale de l'époque, l'Algérie ne serait rien sans l'œuvre civilisatrice de la France. "L'Algérie, c'est la France", dit François Mitterrand, et, quand en 1954 commence véritablement la guérilla du FLN, les gouvernements de la IVe République vont laisser carte blanche à l'armée pour rétablir l'ordre. On dépoussière les lois de "responsabilité collective" abrogées à la Libération par de Gaulle, on censure la presse, on ouvre des "camps de regroupement", on menace les soldats qui oseraient dénoncer les tortures : c'est la "pacification" de l'Algérie, officiellement une opération de police, en fait une véritable guerre qui va s'intensifier en 1958 avec le vote des pleins pouvoirs à l'armée. Anesthésie de la conscience En exergue au documentaire, deux questions : "Où finit la soumission à l'autorité ? Où commence la responsabilité de l'individu ?" Ces questions, André Gazut y a été confronté en son temps puisqu'il a été photographe puis soldat durant la guerre d'Algérie. Il y a même doublement répondu, d'abord par la désertion et l'exil, puis par son engagement dans le cinéma (cameraman du film Le Chagrin et la Pitié, réalisateur, il est également l'auteur d'un portrait resté longtemps censuré du général de Bollardière). S'appuyant sur son expérience de la guerre, il explore l'état d'esprit des acteurs de ce drame – de l'appelé au gradé, du para à l'élu, de Ben Bella aux combattants algériens – et nous laisse le soin de juger. Il montre la rancœur de l'armée, défaite en 1940 et humiliée en Indochine. Il explique l'indifférence puis la complicité de l'opinion publique, le racisme ordinaire, les ratonnades, le mépris envers les premiers immigrés algériens. Il interroge la faiblesse des protestations, l'absence de résistance : une stupéfiante "anesthésie de la conscience" qui a poussé même les plus militants, même les plus chrétiens à "faire leur boulot, un sale boulot". Aux témoignages d'une grande qualité répondent des documents étonnants : actualités télévisées, discours va-t-en-guerre et surtout ces films de propagande destinés à démontrer aux appelés que la France est avant tout là pour "gagner le cœur et les âmes" des Algériens. Une mise en perspective claire pour comprendre les enjeux tant historiques qu'humains de la guerre d'Algérie. 2ème partie : La politique du mensonge – (60 min) Comment a-t-on justifié la "sale guerre" menée par la France en Algérie ? Comment a-t-on pu laisser faire, accepter l'inacceptable, la torture et la barbarie ? Dans la seconde partie de Pacification en Algérie, André Gazut pose la question des responsabilités, morales et politiques, des élites. Un réquisitoire accablant.

Dans cette seconde partie, André Gazut reprend la chronologie où il l'avait laissée. On est en 1956, la "pacification" suit son cours dans l'indifférence générale. À part les familles où l'un des fils est appelé à combattre, peu de gens se sentent concernés par "les événements" d'Algérie. Pourtant, c'est bientôt "la bataille d'Alger". Les paras ont tous les pouvoirs pour réprimer le "terrorisme" et ne s'en privent pas : arrestations massives, torture, exécutions sommaires. Quiconque dénonce les pratiques de l'armée est aussitôt accusé de subversion communiste et sanctionné. À la télévision, le président du conseil ment aux Français. Alors que l'armée sabote systématiquement les tentatives de négociation avec le FLN, les tendances factieuses s'exacerbent en son sein. En mai 1958, elles imposent le retour aux affaires du général de Gaulle, puis fomentent le "putsch des généraux" en 1961 contre cette nouvelle République qui négocie l'indépendance de l'Algérie. J'accuse ! À la différence de la première partie, la Politique du mensonge n'est pas centrée sur le vécu des appelés. Le ton change, les images se font plus dures : André Gazut accuse. Il interroge les plus proches collaborateurs du pouvoir et dénonce les hommes politiques, socialistes en tête, qui ont lâché la bride à l'armée et couvert ses exactions, pourvu que les résultats suivent. Il utilise des extraits de son film censuré sur le général de Bollardière, et fait intervenir le général Massu, le colonel Argoud, chef de "l'action psychologique", le ministre résident Robert Lacoste, Gisèle Halimi et Pierre Messmer, ministre des Armées de de Gaulle. Note d'intention du réalisateur Le choc de photographies de torture vues en 1956 à la rédaction du mensuel « Réalités » où je suis un jeune reporter-photographe de 18 ans va bouleverser ma vie. Pour moi, orphelin d'un père mort prisonnier en Allemagne, la torture c'est le symbole du nazisme. Mais en Algérie c'est mon pays qui torture, humilie. Incorporé comme infirmier dans les parachutistes, je déserte. Obsédé par la guerre d'Algérie que j'ai refusé de faire et obsédé par le problème de la violence, je couvre une quinzaine de conflits comme réalisateur. En 1970 je réalise un reportage aux Etats-Unis sur le procès du massacre de Song Mi, au Vietnam. Puis en 1973, une enquête sur la torture dans le monde et en 1974, un documentaire sur le Général de Bollardière, seul officier supérieur à avoir refusé publiquement en Algérie l'emploi de la torture. J'enregistre alors les témoignages du Général Massu et de Robert Lacoste. Ce film, produit par la Télévision suisse romande, sera diffusé en Suisse, en Belgique et au Canada, mais non en France. Le 23 novembre 2000, en première page, Le Monde publie des interviews des généraux Massu et Aussaresse suite au témoignage de l'algérienne Louisette Ighilahriz torturée par des parachutistes. Commence alors un débat de société. A la demande de diverses organisations, je parcours la France pour projeter le film sur le Général de Bollardière qui suscite d'émouvants et précieux témoignages d'anciens appelés en Algérie [3]. Patrice Barrat, producteur d'Article Z, me demande alors de développer un projet sur cette « guerre refoulée ». Le temps est venu d'aborder les non-dits de la guerre d'Algérie. Recueillir les témoignages des appelés est nécessaire mais il faut situer le contexte de ce conflit : guerre froide, perte de l'Indochine, décolonisation. Faire sentir la société française d'alors où dominent deux sensibilités : catholique et communiste. Appréhender la faiblesse politique de la IVe république qui ne résistera pas à la poursuite de la guerre en Algérie. Recréer l'ambiance dans laquelle se trouve le jeune appelé soumis à la propagande de l'action psychologique de l'armée. Ne pas oublier les occasions manquées de négociations possibles. Et puis présenter les mensonges des politiques, des militaires et le silence de l'aumônerie militaire. Faire reposer le film sur ma propre expérience de jeune français pendant la guerre d'Algérie qui choisit de déserter. Je suis reconnaissant à ARTE et à ARTICLE Z de m'avoir encouragé et entouré dans ce travail de retour sur moi-même et sur la société française pendant la guerre d'Alger. André Gazut Liste des intervenants, dans l'ordre d'apparition LE SALE BOULOT - Henri Peninou, Lieutenant parachutiste puis aumônier militaire

- Loïc Collet, Régiment d'infanterie

- Ahmed Ben Bella, Un des 9 chefs historiques du FLN,Premier président de la république algérienne

- R.P. Maurice Denoue, Chasseur porté

- Jacques Inrep, Régiment du Train

- Philippe de Broca, Service cinéma de l'armée

- Si Azzedine, Commandant de la Willaya IV

- Robert Verdier, Président du groupe parlementaire SFIO

- Alain Dejardin, Sergent parachutiste

- Stanislas Hutin, Infanterie coloniale

- Benoist Rey, Commando de chasse

- Marc Garanger, Régiment d'infanterie

- Edgar Faure, Ministre des affaires étrangères 1956 (archive)

- Yvonnick Leclere, Fils du directeur du camp de Djorf

- José, Lieutenant, commando de chasse

- Roger Boisseau, Député communiste en 1957

- Maurice Sauvage, Militant communiste, Infanterie coloniale

LA POLITIQUE DU MENSONGE - Henri Peninou, Lieutenant parachutiste puis aumônier militaire

- Robert Verdier, Président du groupe parlementaire SFIO

- Ahmed Ben Bella, Un des 9 chefs historiques du FLN, Premier président de la république algérienne

- Simone de Bollardière, Epouse du Général J. de Bollardière

- Général Jacques de Bollardière, Commandant du secteur est de l'Atlas blidéen (extrait documentaire sur le Gl de Bollardière 1974)

- Général Jacques Massu, 10ème division parachutiste, Commandant militaire du Département d'Alger en 1957 (extrait documentaire sur le Gl de Bollardière 1974)

- Robert Lacoste, Ministre résident puis ministre de l'Algérie (extrait documentaire sur le Général de Bollardière 1976)

- Gisèle Halimi, Avocate

- Si Azzedine, Commandant de la Willaya IV

- Christian Pineau, Ministre des affaires étrangères 1957 (archive)

- Germaine Tillion, Résistante déportée, Ethnographe, spécialiste de l'Algérie Chargée de mission au cabinet de Soustelle en 1955/56

- Guy Mollet, Président du Conseil 1956-1957 (archive)

- R.P. Marcel Bauvineau, Infanterie coloniale

- Henri Demangeau, fusiller marin

- Yacef Saadi, Chef zone autonome d'Alger 1956-57

- Alain Dejardin, Sergent parachutiste

- Colonel Antoine Argoud, Commandant du sous-secteur du Piémont 1957 (archive TSR)

- Charles de Gaulle, Président de la république (archive)

- Gaston Gosselin, Collaborateur au ministère de la justice

- Jean Clavel,militant communiste, soldat du refus

- Pierre Messmer, Ministre des armées 1960

- Benoist Rey, Commando de chasse

André Gazut : "pour moi, ces choses-là sont inadmissibles" - Qu'est-ce qui vous a poussé à déserter ?

André Gazut : Quand j'avais 18 ans, je travaillais comme jeune photographe-reporter à Réalités. Un jour, un reporter revient d'Algérie, en décembre 1956, et montre des photos prises sur place pour dire que la pacification, c'est aussi ça. Je veux dire un visage ignoble et atroce qui n'a rien à voir avec l'image idyllique prônée par les officiels. Moi, qui lisais France Observateur et Témoignage chrétien, je me suis dit que ce n'étaient pas des accusations gratuites et que, dans deux ans, je serais appelé à faire cette guerre. Or, pour moi, ces choses-là sont inadmissibles, la torture et les disparitions relèvent du nazisme. Comment est-ce possible que dans une démocratie, quelques années après la victoire sur le fascisme, on emploie ces méthodes ? Alors, j'ai passé les deux années qui ont précédées mon incorporation à lire et à écouter tous ce qui se disait sur cette guerre. Je me posais aussi beaucoup de questions. - Comment êtes-vous arrivé à la désertion ?

Quand de Gaulle arriva au pouvoir, en mai 1958, personne ne savait où il allait exactement. C'est à ce moment-là que j'ai été appelé à faire mes trois jours de tests qui précédent l'incorporation. Auparavant, bien sûr, j'ai pris le soin de bien me renseigner. J'ai fini par dire que j'étais d'accord de porter l'uniforme, mais je refusais de porter les armes. Comme mes amis l'ont prévu, on m'a demandé de me porter volontaire comme infirmier parachutiste. J'étais d'abord formé en France. Une fois le brevet de parachutiste obtenu, j'ai entamé les cours pour devenir infirmier. Là, j'ai rencontré quelques camarades qui ont fait le même choix. Un qui était déjà sur place m'écrivit, dans l'une de ces lettres, la chose suivante : “André, réfléchis bien ! Moi, je dois donner des soins à des gens qui ont été torturés. Si je le fais, ils peuvent repasser à la torture ; si je ne le fais pas, ils risquent de mourir. Alors, réfléchis.” C'est à ce moment-là que j'ai décidé de déserter par l'Allemagne avant de rejoindre la Suisse. Notes [ 1] Pacification en Algérie, documentaire d'André Gazut. Coproduction ARTE France, Article Z (Patrice Barrat), en association avec la Télévision Suisse Romande et RIFF International, et le soutien du Centre National de la Cinématographie, la PROCIREP et du FASILD. [ 2] Dossier de Presse ARTE Pacification : http://download.pro.arte.tv/archive…. [ 3] [Note de LDH-Toulon] – Accompagné de Simone de Bollardière, André Gazut était à Toulon le 17 octobre 2001, pour une projection/débat du film Le Général de Bollardière et la torture organisée par la Ligue des droits de l'Homme de Toulon : voir “Apprendre à dire non !” par Simone de Bollardière. [ 4] Extrait d'un entretien avec André Gazut, publié dans Liberté (DZ), le 24 décembre 2003. Source : LDH Toulon, 10-03-2012

|