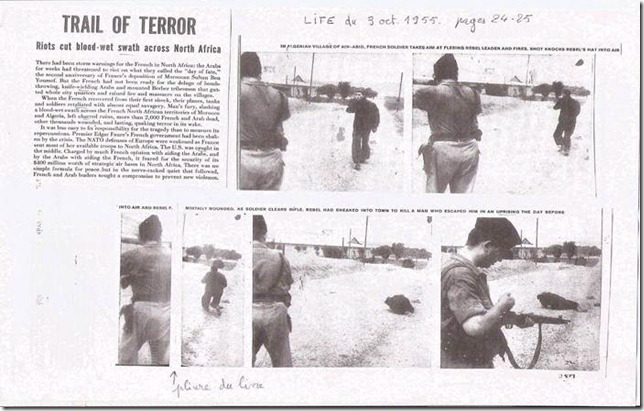

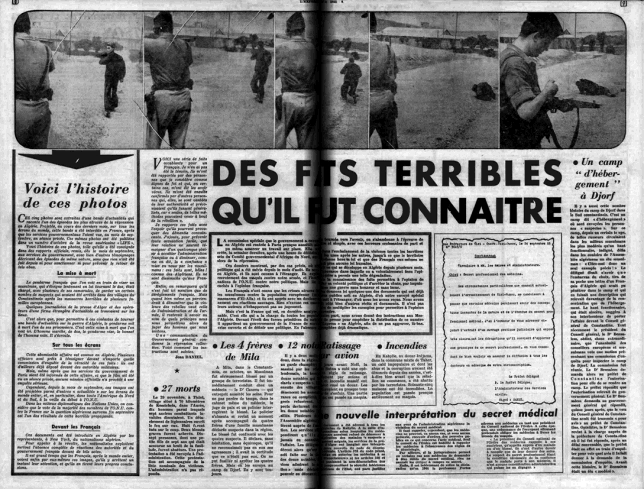

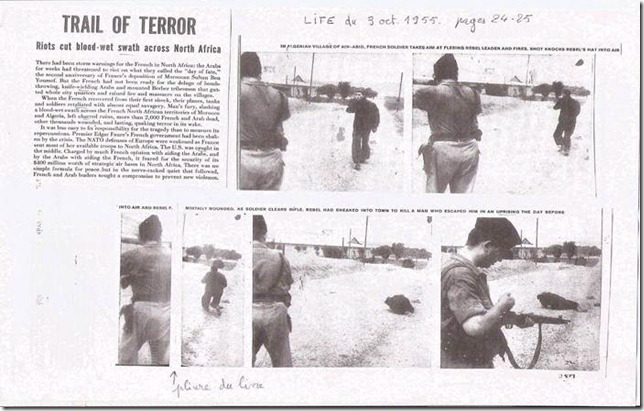

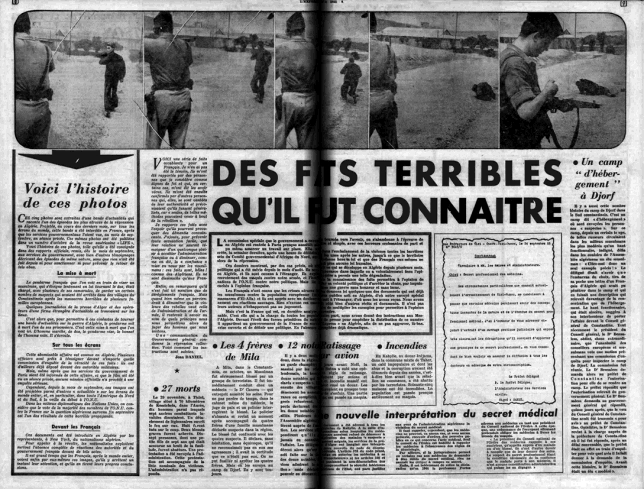

| Source : Culture Visuelle, Marie Chominot, 29-03-2012 Le 20 août 1955, une insurrection a secoué l'ensemble du Constantinois, au cours de laquelle deux massacres d'Européens ont été perpétrés par des émeutiers : l'un à El Alia, petite agglomération minière où 35 personnes ont été tuées, l'autre au sein d'une famille d'Aïn Abid où 7 personnes ont été tuées. L'estimation globale du gouvernement général est de 123 tués : 31 militaires, 71 civils européens et 21 Algériens. Les représailles qui se sont abattues sur la population algérienne de la région, à partir du 20 août, ont été terribles. La violence, extrême et générale, a duré des semaines ; le nombre de victimes algériennes, hommes, femmes et enfants, n'est pas connu avec précision mais dépasserait 7 500. Un film d'actualités rend compte de la violence de cette répression. Ces images sont connues et documentées par les historiens depuis des années[i]. Malgré tout, elles suscitent encore aujourd'hui des interprétations erronées et restent instrumentalisées pour générer des polémiques. Cet article se propose de revenir en détail sur l'histoire de ces images, afin qu'elles puissent être lues et utilisées correctement et, surtout, sereinement. En cette année de cinquantième anniversaire de la fin d'une guerre qui vit l'Algérie accéder à l'indépendance, la diffusion d'un film documentaire (Guerre d'Algérie, la déchirure, de Gabriel Le Bomin et Benjamin Stora, diffusé sur France 2 le dimanche 11 mars 2012 à 20h30) fait ressurgir l'une des plus grandes polémiques médiatiques qu'ait connue la France pendant la guerre d'Algérie, dans les derniers jours de l'année 1955. La séquence incriminée montre un gendarme en train d'abattre, de sang froid et sans sommation, un civil algérien qui s'éloigne sur une route, avant de recharger son arme. Un message, posté sur un blog le 9 mars 2012, puis largement relayé auprès d'un certain nombre d'associations, qualifie ces images de « mise en scène, réalisée par la Fox Movietone et tournée le 22 août 1955 à Aïn Abid, devant une dizaine de journalistes. On voit le suspect s'éloigner. Soudain, il jette sa casquette en l'air (ce qui permet au gendarme de la prendre pour cible). Le suspect s'écroule ensuite, simulant la mort… Le gendarme G…. , qui avait accepté de tourner cette scène contre rétribution, a ensuite bénéficié d'un non-lieu devant le tribunal où il avait comparu pour faute. Tournée en 1955, ces images ont ensuite été utilisées par des cinéastes du FLN pour illustrer la répression qui a suivi les événements de Sétif, en 1945[ii] ». Mise en scène, trucage des images : plus de cinquante ans après, on retrouve ici la rhétorique et les arguments utilisés par le gouvernement français lors de la publication de ces images, fin 1955, images qui le plaçaient face à la révélation de la brutalité et du caractère indiscriminé de la répression militaire consécutive à l'insurrection nationaliste du 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois. Avant d'expliciter les conditions de production et de diffusion de ces images, puis le déroulement du scandale médiatique qu'elles ont provoqué en 1955, arrêtons-nous un instant pour les regarder vraiment. Que s'est-il passé le 22 août 1955 à Aïn Abid ? Le 22 août 1955, à Aïn Abid, petit village à une quarantaine de kilomètres au sud de Constantine qui venait d'être le théâtre de l'assassinat de sept de ses habitants européens par l'ALN[iii], ce n'est pas une mais trois exécutions sommaires qui se déroulèrent devant la caméra. Ces trois séquences différentes (deux sur une route et une autour d'une tente de nomades) ont été, parmi d'autres, tournées par le caméraman Georges Chassagne, natif d'Algérie et correspondant permanent dans ce pays pour deux firmes d'actualités : la française Gaumont[iv] et l'américaine Fox-Movietone. Georges Chassagne a travaillé dans la plus grande légalité, respectant le système des autorisations alors en vigueur pour les journalistes : un laissez-passer délivré par les autorités civiles (Gouvernement général et préfets), permettant de se rendre dans des zones où l'armée opérait. Le 21 août, il a été « convié officiellement, par le gouvernement général, ainsi que cinq de ses confrères de la presse américaine et algéroise, à un voyage organisé, et sous escorte, dans le Constantinois[v] ». Le début de son reportage, tel que conservé dans les archives Pathé-Gaumont, montre qu'il a accompagné le Gouverneur général Jacques Soustelle lors de sa visite auprès des victimes européennes à l'hôpital de Constantine : c'était l'objectif de ce voyage de presse organisé. Le lendemain matin, il a profité, avec cinq autres journalistes (dont Robert Soulé, correspondant de France Soir et Jacques Alexandre, correspondant de la firme américaine d'actualités CBS News, concurrente de la Fox Movietone), d'une escorte de CRS, qui convoyait des autorités locales jusqu'à Oued Zenati, pour rejoindre la zone troublée. Ils s'arrêtèrent à Aïn Abid, où l'armée était en train d'opérer un ratissage afin de retrouver les auteurs de la tuerie du 20 août. « Les militaires avaient demandé à tous les musulmans de se rassembler pour un contrôle d'identité. […] Tous ceux qui ne s'étaient pas présentés aux autorités devaient être considérés comme rebelles », rapporte Robert Soulé[vi]. Les journalistes suivirent alors une patrouille formée de six à huit soldats et d'un gendarme « qui semblait conduire les opérations de nettoyage[vii] ». Originaire d'Aïn Abid, il était proche de la famille Mello, dont plusieurs membres avaient été tués. Première séquence filmée : la patrouille fouille des tentes de nomades (qui campaient, l'été, à l'extérieur du village). A peine sorti de sa tente, sans arme et les bras en l'air, un Algérien est abattu d'un coup de fusil. Un militaire l'achève d'une balle de revolver dans la tête, à bout portant. La tente est ensuite démontée. Selon Georges Chassagne, on y a « d'ailleurs retrouvé des objets provenant du pillage de la maison d'un fonctionnaire des PTT[viii] ». Un peu plus tard, « la patrouille entra dans la cour d'une ferme et demanda à un Algérien d'une soixantaine d'années si un musulman, nommément désigné, était resté à la ferme ou s'il s'était enfui ». Chassagne était resté à l'extérieur : « Il vit ressortir le gendarme, poussant un individu. Sur l'ordre du gendarme l'homme s'éloigna. Il fut abattu à quelques mètres par un coup de mousqueton[ix] ». Chassagne déclencha alors sa caméra, pour filmer une scène dont le déroulement lui était connu, puisqu'il en avait déjà filmé une semblable, quelques minutes plus tôt : un Algérien, vêtu d'une djellaba blanche, abattu par le même gendarme, devant une maison. Témoin de cette nouvelle exécution sommaire, Chassagne déclencha sa caméra plus rapidement et la séquence filmée est un peu plus longue (8 secondes, contre 3 pour la séquence précédente) et un peu mieux cadrée. Des images qui font le tour du monde Après avoir tourné quelques plans de la mosquée, qui a servi de PC aux émeutiers[x], Chassagne quitta Aïn Abid en fin de matinée, pour rejoindre Constantine puis Alger. Le soir même, il transmettait ses bobines à ses employeurs. Comme la firme Gaumont, qui n'inclut pas ces images dans son journal filmé de la semaine (diffusé dans les cinémas avant le film), le bureau parisien de la Fox Movietone décida « d'exclure les séquences en cause des montages destinés à la France et à l'Europe[xi] ». A New-York, ces images furent montées, avec d'autres – en provenance, notamment, du Maroc – pour une bande d'actualités évoquant les troubles qui avaient secoué l'ensemble de l'Afrique du Nord le 20 août 1955. Ce film d'actualités fut diffusé sur les télévisions du continent américain, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Amérique latine, à quelques jours de l'ouverture de la 10e session de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, à l'ordre du jour de laquelle 15 Etats du groupe afro-asiatique avaient demandé l'inscription de la question algérienne[xii]. Les images d'exécution étaient accompagnées du commentaire suivant : « Les victimes sont des fanatiques voués à l'assassinat. C'est une poursuite où les Français, qui ont vu des hommes, des femmes et des enfants européens dépecés sauvagement, ne peuvent prendre le temps de discuter (effet sonore sur l'image – silence au moment de l'exécution – effet sonore sur l'image). La pitié est à nouveau oubliée dans une guerre meurtrière[xiii]. » Découvrant ces images à la télévision américaine, puis dans le magazine Life où cinq photogrammes issus de la bande filmée furent publiés le 5 septembre 1955[xiv], l'ambassadeur de France à Washington prévint immédiatement Paris, tout en l'informant que certaines avaient été utilisées par le MNA (Mouvement national algérien de Messali Hadj) dans un document adressé au gouvernement des Etats-Unis : A black paper on french repression in Algeria[xv]. Le 14 novembre, le ministère de l'Intérieur demanda au Gouvernement général de lui « adresser d'extrême urgence un projet de réfutation du livre noir » et que « ses services s'emploient à déterminer dans quelle mesure il n'y a pas trucage à l'origine des documents Fox Movietone et Life[xvi] ». Georges Chassagne fut alors convoqué au Gouvernement général pour authentifier ses images et confirmer le lieu et la date de la prise de vues. Dans sa note de synthèse du 23 novembre, le Gouvernement général dénonçait le film de la Fox comme un « montage truqué, dans lequel des images prises hors d'Algérie [notamment au Maroc] sont intercalées avec celles prises sur place[xvii] ».  « Trail of terror. Riots cut blood-wet swath across North Africa », Life, 5 septembre 1955 (édition américaine) et 3 octobre 1955 (édition internationale), pp. 24 25. Le scandale médiatique en France C'est la publication de ces cinq mêmes photogrammes dans L'Express du 29 décembre 1955 (sous le titre : « Des faits terribles qu'il faut connaître ») qui déclencha le scandale en France où ces images n'avaient pas été vues, sinon, marginalement, via l'édition internationale de Life du 3 octobre 1955.  “Des faits terribles qu’il faut connaître”, L’Express, 29 décembre 1955, pp. 8-9. L'Express dénonçait certes la censure dont cette bande filmée aurait été victime en France (alors qu'il s'agissait d'une décision assumée d'autocensure de la part de la Fox) mais aussi, plus largement, les méthodes de la répression française en Algérie en révélant – témoignages oraux, documents écrits et images à l'appui – un certain nombre de « faits accablants » pour l'armée et le gouvernement, à qui le quotidien demandait d'apporter des démentis. Bien que connue des services gouvernementaux, l'exécution sommaire dont ces images apportaient la preuve n'avait donné lieu à aucune enquête sérieuse et le quotidien déplorait que « rien n'ait été fait depuis ni pour sanctionner ni pour prévenir le retour de tels abus ». Alors que la France se trouvait en pleine campagne électorale pour les législatives, L'Express considérait que « seule la connaissance des faits permettra à l'opinion de manifester sa volonté politique et d'arrêter la chute, par impuissance, dans une guerre sans honneur et sans issue[xviii] ». La contre-attaque du gouvernement ne se fit pas attendre. Étonnamment, elle ne visa pas L'Express, qui ne fut pas saisi, mais les producteurs des images : la stratégie fut de discréditer ces images en criant au trucage et à la mise en scène pour ne pas avoir à s'expliquer sur les faits eux-mêmes. Le jour même de la publication dans L'Express, à l'issue d'une conférence extraordinaire à la Présidence du Conseil, Edgar Faure reconnaissait l'exécution sommaire mais en faisait porter la responsabilité au caméraman qui avait tourné cette bande d'actualités, accusé d'avoir « soudoyé le gendarme auxiliaire afin qu'il se prête au scénario[xix]» : la mise à mort n'aurait eu lieu que pour permettre à l'opérateur de réaliser des images-choc. Par le biais d'un communiqué officieux, diffusé par l'AFP sous la forme d'une « note émanant des milieux autorisés », le gouvernement annonçait que ce dernier serait poursuivi pour « corruption de fonctionnaire, provocation au meurtre et complicité » et qu'une action en justice serait intentée contre la firme américaine Fox Movietone, accusée d'avoir « alimenté la propagande antifrançaise[xx] ». Le communiqué n'hésitait pas à qualifier la réalisation de cette bande filmée d' « opération montée », de « machination organisée par l'étranger » et de « véritable complot politique, car elle est intervenue quelques jours avant le vote de l'ONU sur l'affaire algérienne[xxi] ». Dans les milieux diplomatiques, la diffusion de ces images à travers le monde était en effet perçue comme l'une des causes du vote majoritairement hostile à la France. Quant au gendarme auxiliaire, le gouvernement annonçait qu'il avait été déféré devant un tribunal militaire. Tous les points de cette version officielle se trouvèrent démentis en quarante-huit heures, mettant le gouvernement dans une posture délicate. Pour sa défense, la Fox organisa en effet à Paris, le 31 décembre, une conférence de presse au cours de laquelle Georges Chassagne détailla les conditions dans lesquelles il avait réalisé ce film[xxii]. Sa version des faits était dans le même temps corroborée par le témoignage que son collègue de France Soir Robert Soulé livrait à son journal[xxiii]. Empêtré dans ses mensonges, le gouvernement multiplia pendant plusieurs jours les réunions de crise et les communiqués contradictoires. Contraint de reconnaître l'innocence de Chassagne, contre qui aucune poursuite n'avait été effectivement engagée, il dut lui présenter des excuses officielles[xxiv], mais aussi révéler que le gendarme incriminé, loin d'avoir été inculpé par un tribunal militaire, n'avait fait l'objet que d'une mesure disciplinaire hâtive, peu de temps avant que le scandale n'éclate[xxv]. Jean Daniel dénonçait alors « l'égarement d'hommes responsables qui, devant la dénonciation de leur impuissance, s'en prennent aussitôt et avec une tragique frivolité à n'importe quel bouc émissaire. Pour se disculper ils n'ont pas un seul moment hésité à mettre en cause une nation alliée, à calomnier un journaliste honnête, à falsifier des informations pour construire de prétendus démentis[xxvi] ». Finalement, l'affaire s'éteignit à la faveur du changement de majorité : les élections du 2 janvier 1956 firent du gouvernement responsable un gouvernement sortant. Le 4 janvier, Maurice Bourgès‑Maunoury, ministre de l'Intérieur au moment des faits, déclara prendre « l'entière responsabilité de ce qui s'est passé » mais invoqua le souvenir de « l'atmosphère au lendemain du massacre du 20 août[xxvii] » pour relativiser la violence de ces images d'exécution. En participant à l'internationalisation du conflit, ces images ont donc servi la cause algérienne, bien que les nationalistes algériens ne soient en rien responsables de leur réalisation ni de leur diffusion. L'écho qu'elles obtinrent à travers le monde et à la tribune de l'ONU n'est peut-être pas pour rien dans la décision prise par les responsables de l'Armée de libération nationale (ALN), réunis en congrès dans la vallée de la Soummam, le 20 août 1956, tout juste un an après les événements d'Aïn Abid, de lancer une vaste campagne de publicité à l'étranger fondée sur l'image. A partir de 1956, la guerre qu'ils menaient contre les Français fut aussi une guerre diplomatique et une guerre médiatique, qui s'appuya notamment sur des reporters étrangers invités à venir filmer dans les maquis[xxviii]. Des images reprises dans les films documentaires sur la guerre d'Algérie Le documentaire Guerre d'Algérie, la déchirure ne révèle pas ces images au public français puisqu'elles ont été incluses dans la plupart des documentaires consacrés à ce conflit depuis quarante ans (et notamment, dans La guerre d'Algérie, d'Yves Courrière et Philippe Monier en 1972 ; dans La guerre d'Algérie, de Peter Batty en 1984 ; dans L'ennemi intime, de Patrick Rotman en 2002 et dans Pacification en Algérie, d'André Gazut la même année). On peut donc s'étonner que leur diffusion en 2012 déclenche à nouveau une polémique sur leur origine et leurs conditions de production, polémique destinée à discréditer le documentaire (« fausses preuves, faux témoignages ») et le discours historique objectif et dépassionné que celui-ci porte sur le conflit algérien. Il faut dire que l'insuffisante documentation des images, lorsqu'elles sont utilisées dans des documentaires filmés qui, au fil du montage, choisissent de séparer les séquences, de les intercaler avec d'autres sources ou leur faire illustrer des événements différents (la répression française de l'insurrection du 20 août 1955, mais aussi le thème plus général de l a torture ou des violences pendant la guerre) peut entretenir la confusion et concourt à la dilution de l'information. Quand André Gazut reprit les images de Chassagne en 1974 pour un documentaire sur Jacques de Bollardière et la torture, puis en 2002 pour Pacification en Algérie, il ne fit aucune référence aux événements précis dont ces images rendaient compte. Dans ce dernier film, elles sont montées en continu avec d'autres images tournées par l'armée française, à l'appui d'un commentaire général qui évoque le « début de la troisième année de guerre » (c'est-à-dire 1956) : « L'armée n'a pu venir à bout des Algériens du FLN qui luttent pour leur indépendance. Le gouvernement socialiste de Guy Mollet, élu sur une promesse de paix, a cédé aux ultras de l'Algérie française et envoyé 400 000 hommes faire la pacification [images de Chassagne]. Les soins à la population, les efforts de scolarisation, vont de pair avec une répression atroce : arrestations massives, tortures, exécutions sommaires ». Pour Gazut, il importait moins de les rattacher à un fait particulier que d'illustrer la violence de la pacification en Algérie. Dans l'émission Arrêt sur images, diffusée sur France 5 le 7 janvier 2001, André Gazut indiquait d'ailleurs qu'il avait emprunté ces images au film de Courrière de 1972 et qu'il n'en connaissait pas l'auteur, la date et le lieu de prise de vue. Présent sur le plateau, l'historien Benjamin Stora émettait alors l'hypothèse qu'il s'agirait d'images prises lors de la répression du soulèvement du 20 août 1955 dans le Constantinois. La boucle était bouclée et nous voilà revenus à la case départ, puisque ces images illustraient bien, dès 1972, dans le film de Courrière, la séquence sur le 20 août 1955 et ses conséquences. Si les journalistes ont tôt fait de manier la rhétorique de l'occultation, de la dissimulation et de la censure, à laquelle ils opposent leur logique de dévoilement, de transparence, de scoop, il n'est aucunement question ici de manipulation des images, mais bien d'une absence de travail historique pour les documenter et, par conséquent, les utiliser à bon escient. Comme en Algérie, où ces images sont régulièrement utilisées (à la télévision et dans les musées) pour illustrer la séquence de mai 1945, les réalisateurs Medhi Lallaoui et Bernard Langlois utilisèrent à tort les images de Chassagne, en 1995, dans leur film Les massacres de Sétif : un certain 8 mai 1945. Evoquant ce film ainsi qu'une photographie généralement mal légendée[xxix], Le Monde dénonçait en octobre 2004 « le double mensonge des images » à propos des massacres du Constantinois en 1945 et prétendait retrouver l'origine de ces images et contribuer à rétablir, une nouvelle fois, leur véritable datation[xxx], alors qu'elles avaient été correctement utilisées dans L'Ennemi intime de Patrick Rotman, en 2002. Un regard calme sur les images Quelques précautions méthodologiques sont à appliquer à la lecture des images, comme pour toutes les autres sources historiques[xxxi]. Dans le cas des séquences incriminées ici, elles permettent de réfuter l'argument de la mise en scène et du trucage. D'abord, les images seules ne suffisent pas pour écrire l'histoire. Il faut les croiser avec d'autres sources (sources écrites, mais aussi témoignages oraux) afin de les éclairer et, notamment, pour comprendre leurs conditions de production, leur contexte de diffusion et les réactions que cette diffusion a suscitées, à toutes les époques. Il est également nécessaire de revenir, chaque fois que cela est possible, à l'image originelle, l'image-source. L'analyse des images de Chassagne ne peut se satisfaire de la lecture des seuls photogrammes publiés dans Life puis dans L'Express qui, par définition, figent le mouvement dans une série d'instantanés. Regarder la séquence dans sa durée permet de se rendre compte que le coup de feu part avant que le couvre-chef du civil ne vole et que celui-ci ne fait aucun geste pour jeter celui-ci en l'air, offrant une cible de substitution au tir du gendarme. Enfin, plutôt que de considérer une image isolément, il faut analyser des séries d'images, et les confronter à d'autres. Dans le cas d'une photographie, l'étude de la planche-contact (la totalité des images prises sur une même pellicule, à l'ère de l'argentique) permet de visualiser l'amont et l'aval de la prise de vue, comment le photographe a abordé son sujet, tourné autour, et le hors-champ qui peut avoir disparu de l'image finalement choisie pour publication. On a vu combien les images tournées par Georges Chassagne à Aïn Abid le 22 août 1955 gagnaient à être regardées comme une série : dans cette perspective, l'exécution sommaire n'apparaît pas comme un acte isolé et exceptionnel, mais comme le corollaire d'opérations indiscriminées de ratissage, de véritables « chasses à l'Arabe » selon Claire Mauss-Copeaux[xxxii]. Le visionnage des trois séquences différentes ne laisse aucun doute quant à la mise à mort effective des « suspects » : le nomade, touché à la sortie de sa tente par un tir de fusil, est achevé d'une balle de revolver dans la tête, à bout portant, alors qu'il gît au sol. Le corps des deux hommes abattus sur la route sont agités des soubresauts de l'agonie. La comparaison des trois séquences permet également d'écarter la thèse de la mise en scène. Contrairement à cette première séquence devant une tente de nomades, longuement filmée, en plan large, les deux autres (civils abattus sur une route) sont extrêmement brèves et relativement mal cadrées. Chassagne a déclenché sa caméra bien avant l'assassinat du nomade : il suit alors les militaires qui fouillent le campement et enregistre d'abord le démontage brutal d'une tente. La caméra tourne toujours quand l'homme, sorti de sa tente, est abattu devant l'objectif. Par leur cadrage et leur brieveté, les deux autres séquences sont marquées du sceau de l'urgence : Chassagne, qui attend à l'extérieur du bâtiment où la patrouille est entrée, caméra éteinte, ne s'attend pas à la scène qui va suivre. Mais, ayant déjà assisté à une exécution sommaire, il en reconnaît les prémices. Quand l'homme s'éloigne sur la route et est mis en joue par le gendarme, Chassagne déclenche sa caméra presque en catastrophe : nous n'avons donc aucune trace des instants qui ont précédé. Mais un homme qui s'enfuit prend-t-il le temps de se retourner vers son poursuivant, et de le regarder ? On peut donc faire l'hypothèse que nous sommes là face à deux exemples de la pratique des « fuyards abattus ». Dans leur instruction du 1er juillet 1955, les ministres de l'Intérieur et de la Défense avaient clairement autorisé cette pratique : « Le feu doit être ouvert sur tout suspect qui tente de s'enfuir ». Mais, comme le montre l'historienne Raphaëlle Branche, « l'usage de l'expression "fuyard abattu" est devenu un moyen pratique de camoufler des exécutions sommaires en actes légaux[xxxiii] ». Ce qu'en d'autres termes on connaît sous le nom de « corvée de bois ». Les documentaristes sont, la plupart du temps, dans une logique d'illustration des faits rapportés et non dans une logique d'analyse des images, de leur origine et de leur histoire. Il s'agit de deux approches différentes qui, malgré tout, peuvent se compléter : le travail scientifique du chercheur peut venir au secours du documentariste et l'on voudrait plaider ici pour des documentaires plus respectueux des images et de leurs sources et d'une collaboration plus grande entre réalisateurs et historiens spécialistes des images. L'enjeu est malgré tout de taille pour les spectateurs que nous sommes tous : ne pas rester passifs devant les milliers d'images dont nous sommes bombardés chaque jour. Ce texte a été précédemment publié, le 17 mars 2012, sur le site de la section de Toulon de la Ligue des Droits de l'Homme (http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4909).

[i] Fabrice d'Almeida, « Photographie et censure », dans Laurent Gervereau, Jean Pierre Rioux, Benjamin Stora (dir.) La France en guerre d'Algérie, Paris, BDIC, 1992, pp. 224-225 et Fabrice d'Almeida, « L'internationalisation des images », dans Laurent Gervereau et Benjamin Stora (dir.) Photographier la guerre d'Algérie, Paris, Marval, 2004, pp. 120 121. [ii] http://francaisdefrance.wordpress.com/page/2/ [iii] Voir Claire Mauss-Copeaux, Algérie, 20 août 1955. Insurrection, répression, massacres, Paris, Payot, 2011, pp. 162-170. [iv] La totalité des images filmées les 21 et 22 août 1955 par Georges Chassagne est conservée dans les archives Pathé-Gaumont sous la référence 5500GNU14730 (www.gaumontpathearchives.com). [v] L'Express, 31 décembre1955-1er janvier 1956, p. 5. [vi] « Un témoin de la scène raconte », France Soir, 31 décembre 1955, p. 5. [vii] Ibidem. [viii] « M. Chassagne et la Fox Movietone réitèrent leurs protestations », Le Monde, 1er-2 janvier 1956, p. 5. [ix] Ibidem. [x] Sur les représailles françaises à Aïn Abid, voir Claire Mauss-Copeaux, op. cit., pp. 211-219. [xi] « M. Chassagne et la Fox Movietone réitèrent leurs protestations », Le Monde, 1er-2 janvier 1956, p. 5. [xii] Le film a même été diffusé à l'ONU. Voir M. Thomas, The French North-Africa Crisis, New-York, Saint Martin's Press, 2000, p. 100-101. [xiii] Le Monde du 3 janvier 1956 publie la traduction du texte du commentaire américain, p. 3. [xiv] « Trail of terror. Riots cut blood-wet swath across North Africa », Life, 5 septembre 1955 (édition américaine) et 3 octobre 1955 (édition internationale), pp. 24‑25. [xv] A black paper on french repression in Algeria. Submitted to the Government of the USA by the Algerian National Movement, 20 septembre 1955, Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 12CAB 93*. Au début du mois de septembre, le MNA avait soumis un autre texte au secrétariat des Nations Unies : Memorandum on recent bloody events in Algeria. [xvi] Télégramme du ministère de l'Intérieur au Gouvernement général, 14 novembre 1955, ANOM, 12CAB 93*. [xvii] Note du gouverneur général au ministre de l'Intérieur à propos de la documentation relative au dossier noir de Messali, 23 novembre 1955, ANOM, 12CAB 93*. [xviii] « Des faits terribles qu'il faut connaître », L'Express, 29 décembre 1955, pp. 8-9. [xix] « A la suite de la publication des dossiers de la répression, conférence extraordinaire à la Présidence du Conseil », L'Express, 30 décembre 1955, p. 3. [xx] Ibidem. [xxi] Le Monde, 30 décembre 1955, p. 1. [xxii] La presse rend compte de cette conférence de presse, voir notamment Le Monde 1er et 2 janvier 1956. On trouve également une interview de Chassagne, réalisée avant la conférence de presse, dans les archives Pathé-Gaumont, sous la référence 5600ENU48806. Chassagne déclare notamment : « J'affirme qu'aucune mise en scène n'a été montée, que je n'avais jamais vu le gendarme, que je ne l'ai jamais revu et qu'à plus forte raison, je ne l'ai jamais soudoyé ». [xxiii] « Un témoin de la scène raconte », France Soir, 31 décembre 1955, p. 5. Il écrit notamment : « Je peux affirmer qu'à aucun moment les cinéastes n'ont proposé de l'argent au gendarme, ou tenté d'organiser avec lui une mise en scène ». [xxiv] Un communiqué du Quai d'Orsay qualifie les accusations portées contre Chassagne et la Fox « d'hypothèses non confirmées » et présente des excuses. L'Express, 31 décembre 1955-1er janvier 1956, p. 1. [xxv] D'après Claire Mauss-Copeaux (op. cit., pp. 213-215), le gendarme auxiliaire filmé par Georges Chassagne, proche d'une des familles victimes des massacres du 20 août, aurait été recruté en toute connaissance de cause pour guider les ratissages d'une des unités venues en renfort. Identifié et dénoncé dans les notes remises par la délégation des députés algériens au ministre de l'Intérieur le 30 août, il n'a été sanctionné par une mutation dans le Sud de la France qu'à la suite de l'affaire Chassagne. [xxvi] Jean Daniel, « La vérité en 24 heures », L'Express, 31 décembre 1955-1er janvier 1956, p. 5. [xxvii] « M. Edgar Faure a conféré avec MM. Bourgès-Maunoury et Jacques Soustelle », Le Monde, 5 janvier 1956, p. 6. [xxviii] Voir Marie Chominot, « Des maquis algériens à la scène internationale. L'ALN sous l'objectif de deux reporters américains », dans Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault, Histoire de l'Algérie à la période coloniale, 1830-1962, Paris, La Découverte, à paraître (septembre 2012). Sur la dimension diplomatique du conflit, voir Matthew Connelly, L'arme secrète du FLN. Comment de Gaulle a perdu la guerre d'Algérie, Paris, Payot, 2011. Sur la dimension médiatique du conflit et les usages de l'image par les deux camps, ma thèse sera publiée chez Payot au début de l'année 2013. [xxix] Sur cette photographie, voir l'article « Algérie, août 1955 : une photo et sa légende », mis en ligne le 17 mai 2011 sur le site de la section de Toulon de la LDH (http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4417). [xxx] Sophie Malexis et Simon Roger, « Erreurs d'images à propos des massacres de Sétif, Le Monde, 29 octobre 2004 et des mêmes auteurs, « « Massacres du Constantinois de 1945 : le double mensonge des images », Le Monde 2, n° 37, du 30 octobre 2004, pp. 84-85. [xxxi] Pour une synthèse éclairante, voir Ilsen About et Clément Chéroux, « L'histoire par la photographie », Etudes photographiques, n° 10, novembre 2001 (http://etudesphotographiques.revues.org/index261.html ). [xxxii] Claire Mauss-Copeaux, op. cit., p. 213. [xxxiii] Voir Raphaëlle Branche, La Torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, Paris, Gallimard, 2001, p. 72. Source : Culture Visuelle, Marie Chominot, 29-03-2012 |