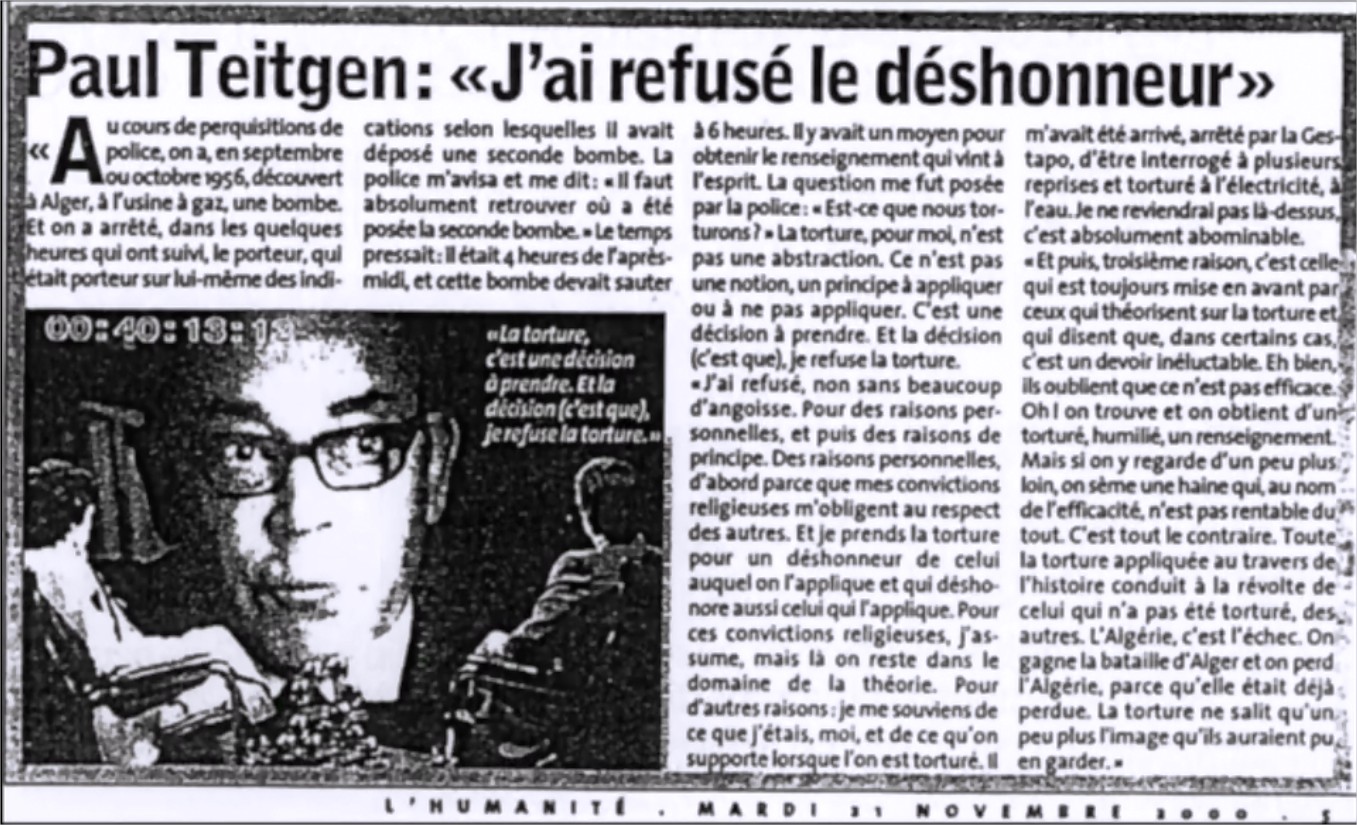

| Source : INA, 30-09-1991 (désolé, je ne suis pas arrivé à enlever le démarrage automatique, si quelqu’un sait faire…) Paul TEITGEN, responsable de la police à Alger en 1957, Jacques DUQUESNE, journaliste, Hélie DENOIX DE SAINT MARC, officier parachutiste témoignent de ce qu’a été “La bataille d’Alger” avec les pleins pouvoirs aux militaires, de la torture et des méthodes de certains militaires comme BIGEARD (les crevettes BIGEARD). Source : INA, 30-09-1991 Élever une statue à … Paul Teitgen Source : LDH Toulon, 11-11-2011 Dans L'art français de la guerre qui lui a valu le prix Goncourt, Alexis Jenni écrit : « Je voudrais élever une statue. Une statue de bronze par exemple car elles sont solides et on reconnaît les traits du visage. » Et il poursuit : « Cette statue serait celle d'un petit homme sans grâce physique qui porterait un costume démodé et d'énormes lunettes qui déforment son visage ; on le montrerait tenir une feuille et un stylo, tendre le stylo pour que l'on signe la feuille comme les sondeurs dans la rue, ou les militants qui veulent remplir leur pétition. Il ne paie pas de mine, son acte est modeste, mais je voudrais élever une statue à Paul Teitgen. » (Alexis Jenni, L'art français de la guerre) [1] ![]() "Bigeard shrimp" (crevettes Bigeard) : Paul Teitgen rappelle le nom donné aux cadavres jetés à la mer par les autorités. Paul Teitgen (1919-1991), résistant, torturé puis déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, membre de la Première promotion de l’ENA “France combattante” (réservée aux résistants), fut secrétaire général de la préfecture d'Alger, chargé de la police, d'août 1956 à septembre 1957. En 1957, les parachutistes avaient tous les pouvoirs à Alger. Refusant de cautionner et de couvrir des crimes commis par des militaires français, Paul Teitgen obtint que les parachutistes signent avec lui, pour chacun des hommes qu'ils arrêtaient, une assignation à résidence, dont il gardait copie. Un colonel venait lui faire ses comptes. Quand il avait détaillé les relâchés, les internés, les évadés, Paul Teitgen pointait la différence entre ces chiffres-là et la liste nominative qu'il consultait en même temps. « Et ceux-là ? », demandait-il en donnant des noms ; et le colonel lui répondait « Eh bien ceux-là, ils ont disparu, voilà tout ». Pierre Vidal-Naquet avec qui il s'était lié d'amitié écrivit à son propos en 2002 : « Quand il découvrit que les supplices infligés aux Algériens rappelaient de fort près ceux que pratiquaient la Gestapo et ses complices français, il s'indigna et démissionna, demeurant cependant à Alger pour occuper une direction au gouvernement général. [2] » Le 29 mars 1957, Robert Lacoste, ministre résidant en Algérie du 9 février 1956 au 14 mai 1958, reçut de Paul Teitgen la lettre suivante, datée du 24 mars 1957 [3]. Monsieur le ministre, Le 20 août 1956, vous m'avez fait l'honneur d'agréer ma nomination au poste de secrétaire général de la préfecture d'Alger, chargé plus spécialement de la police générale. Depuis cette date, je me suis efforcé avec conviction, et à mon poste, de vous servir – et quelquefois de vous défendre – c'est-à-dire de servir, avec la République, l'avenir de l'Algérie française. Depuis trois mois, avec la même conviction, et sans m'être jamais offert la liberté, vis-à-vis de qui que ce soit d'irresponsable, de faire connaître mes appréhensions ou mes indignations, je me suis efforcé dans la limite de mes fonctions, et par-delà l'action policière nouvelle menée par l'armée, de conserver – chaque fois que cela a été possible – ce que je crois être encore et malgré tout indispensable et seul efficace à long terme : le respect de la personne humaine. J'ai aujourd'hui la ferme conviction d'avoir échoué et j'ai acquis l'intime certitude que depuis trois mois nous sommes engagés non pas dans l'illégalité – ce qui, dans le combat mené actuellement, est sans importance – mais dans l'anonymat et l'irresponsabilité qui ne peuvent conduire qu'aux crimes de guerre. Je ne me permettrais jamais une telle affirmation si, au cours de visites récentes effectuées aux centres d'hébergement de Paul-Cazelles et de Beni-Messous, je n'avais reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou, des tortures qu'il y a quatorze ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo de Nancy. Or ces deux centres d'hébergement, installés, à sa demande, par l'autorité militaire d'Alger, sont essentiellement pourvus par elle. Les assignés qui y sont conduits ont d'abord été interrogés dans les quartiers militaires après une arrestation dont l'autorité civile, qui est celle de l'État, n'est jamais informée. C'est ensuite, et souvent après quelques semaines de détention et d'interrogatoires sans contrôle, que les individus sont dirigés par l'autorité militaire au centre de Beni-Messous et de là, sans assignation préalable et par convoi de cent cinquante à deux cents, au centre de Paul-Cazelles. J'ai, pour mon compte personnel et sans chercher à échapper à cette responsabilité, accepté de signer et de revêtir de mon nom jusqu'à ce jour près de deux mille arrêtés d'assignation à résidence dans ces centres, arrêtés qui ne faisaient que régulariser une situation de fait. Je ne pouvais croire, ce faisant, que je régulariserais indirectement des interrogatoires indignes dont, au préalable, certains assignés avaient été les victimes. Si je n'ignorais pas qu'au cours de certains interrogatoires des individus étaient morts sous la torture, j'ignorais cependant qu'à la villa Sesini, par exemple, ces interrogatoires scandaleux étaient menés, au nom de mon pays et de son armée, par le soldat de 1ère classe F…, sujet allemand engagé dans le 1er R.E.P., et que celui-ci osait avouer aux détenus qu'il se vengeait ainsi de la victoire de la France en 1945. Rien de tout cela, bien sûr, ne condamne l'armée française, non plus que la lutte impitoyable qui doit être menée par elle dans ce pays, et qui devait l'être à Alger plus spécialement contre la rébellion, l'assassinat, le terrorisme et leurs complices de tous ordres. Mais tout cela condamne la confusion des pouvoirs et l'arbitraire qui en découle. Ce n'est plus tel ou tel responsable connu qui mène les interrogatoires, ce sont des unités militaires. Les suspects ne sont plus retenus dans les enceintes de la justice civile ou militaire, ni même dans les lieux connus de l'autorité administrative. Ils sont partout et nulle part. Dans ce système, la justice – même la plus expéditive – perd ne serait-ce que l'exemplarité de ses décisions. Par ces méthodes improvisées et incontrôlées, l'arbitraire trouve toutes les justifications. La France risque, au surplus, de perdre son âme dans l'équivoque. Je n'ai jamais eu le cynisme et je n'ai plus la force d'admettre ce qu'il est convenu d'appeler des « bavures », surtout lorsque ces bavures ne sont que le résultat d'un système dans lequel l'anonymat est seul responsable. C'est parce que je crois encore que dans sa lutte la France peut être violente sans être injuste ou arbitrairement homicide, c'est parce que je crois encore aux lois de la guerre et à l'honneur de l'armée française que je ne crois pas au bénéfice à attendre de la torture ou simplement de témoins humiliés dans l'ombre. Sur quelque 257 000 déportés, nous ne sommes, plus que 11 000 vivants. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, me demander de ne pas me souvenir de ce pour quoi tant ne sont pas revenus et de ce pour quoi les survivants, dont mon père et moi-même doivent encore porter témoignage. Vous ne pouvez pas me le demander parce que telle est votre conviction et celle du gouvernement de mon pays. C'est bien, au demeurant, ce qui m'autorise à vous adresser personnellement cette lettre, dont il va sans dire qu'il n'est pas dans mes intentions de me servir d'une quelconque manière. Dans l'affirmation de ma conviction comme de ma tristesse, je conserve le souci de ne pas indirectement justifier les partisans de l'abandon et les lâches qui ne se complaisent que dans la découverte de nos erreurs pour se sauver eux-mêmes de la peur. J'aimerais, en revanche, être assuré que vous voudrez bien, à titre personnel, prendre en considération le témoignage d'un des fonctionnaires installés en Algérie par votre confiance et qui trahirait cette confiance, s'il ne vous disait pas ce qu'il a vu et ce que personne n'est en droit de contester, s'il n'est allé lui-même vérifier. J'ai, en tout état de cause, monsieur le ministre, perdu la confiance dans les moyens qui me sont actuellement impartis pour occuper honnêtement le poste que vous m'aviez assigné. Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir prier M. le ministre de l'Intérieur de m'appeler rapidement à d'autres fonctions. Je vous demande enfin, monsieur le ministre, d'agréer cette lettre comme l'hommage le plus sincère de mon très profond et fidèle respect.

Robert Lacoste demanda à Paul Teitgen de rester à son poste et de tenir secrète sa lettre de démission. Celui-ci céda mais il devait démissionner de ses fonctions quelques mois plus tard. Il en était alors à plus de 3 000 disparitions, estimation confirmée pour l'essentiel par le colonel (maintenant général) Paul Aussaresses dans un entretien avec Florence Beaugé, en novembre 2000.  Paul Teitgen par Marie Bellando-Mitjans Notes [1] Source de la photo de Paul Teitgen : http://www.darrelplant.com/blog_ite…. [2] Vidal-Naquet, préface de la réédition en 2002 de La raison d'Etat (Ed. de Minuit) [3] Source : Yves Courrière, La guerre d'Algérie. Le temps des léopards, éd. Fayard, 1969, pages 515 – 517 Source : LDH Toulon, 11-11-2011 ============================================= Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture d'alger, a démissionné en 1957 – il a dénoncé la torture Source : L’Est Républicain, Isabelle Gérard, 19/03/2012  Décédé en 1991, Paul Teitgen est enterré à Colombe-lès-Vesoul, en Haute-Saône (où il est né en 1919). Photo DR Décédé en 1991, Paul Teitgen est enterré à Colombe-lès-Vesoul, en Haute-Saône (où il est né en 1919). Photo DR « LA FRANCE risque de perdre son âme ». L'avertissement émane de Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture d'Alger chargé de la police, et figure dans sa lettre de démission (24/03/1957) adressée à Robert Lacoste, ministre résidant en Algérie. En pleine bataille d'Alger. Dans ce courrier, Paul Teitgen, natif de Haute-Saône, dénonce l'emploi de la torture par l'Armée française. Le résistant de la Seconde Guerre mondiale, déporté à Dachau, étaie : « Je ne me permettrais jamais une telle affirmation si je n'avais reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices qu'il y a 14 ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo à Nancy ». Et Paul Teitgen de pointer cette « confusion des pouvoirs [entre le civil et le militaire] et l'arbitraire qui en découle ». Depuis janvier 1957, le général Massu s'est vu gratifier de pouvoirs renforcés pour démanteler le FLN (Front national de Libération). Récupérant ceux de la police à Alger. La démission de Paul Teitgen (lorrain par son père et franc-comtois par sa mère) est rejetée. Il reste secrétaire général quelques mois encore. Les exactions se poursuivent. En septembre 1957, il refuse de cautionner plus longtemps ces pratiques et quitte son poste. Il demeure cependant en Algérie et devient adjoint au directeur de l'action sociale. Emmanuelle Jourdan (sa petite-fille), professeure d'Histoire à l'Université de Lille, interroge : « Il avait conscience que la torture était érigée en système en 1957. Mais se rendait-il compte du degré de déliquescence du pouvoir civil de la 4e République et de sa complicité avec le pouvoir militaire ? ». Une semaine avant le putsch du 13 mai 1958, il gagne Paris pour alerter le gouvernement de la prise du pouvoir par l'Armée. De retour sur le sol algérien, « il est menacé, se cache » et finit par être expulsé par les parachutistes le 19 mai 1958. Emmanuelle Jourdan estime : « Il était devenu un témoin gênant ». Pendant son passage à la préfecture d'Alger, il « a joué son rôle de garde-fou, de rempart civil, et a contribué à établir la vérité sur l'ampleur des disparitions », insiste l'historienne. Il impose aux militaires l'assignation à résidence. Quand l'armée voulait interroger un suspect, elle devait demander à Paul Teitgen de parapher une assignation. Sa petite-fille décrypte : « Cela lui permettait d'être informé des arrestations. Il s'est aperçu que parmi les gens qu'il assignait certains disparaissaient ». A partir de là, l'ancien avocat de Lunéville, diplômé de la première promotion de l'ENA, tient les comptes. « Il faisait même des assignations antidatées quand une famille signalait une disparition suite à une arrestation par les militaires, dont il n'avait pas trace ». En quelques mois, Paul Teitgen recense plus de 3000 disparus. « C'était le moyen à ses yeux d'investir l'Armée de ses responsabilités et de lui imputer la disparition de ces personnes », avance l'enseignante. A son retour en France, Paul Teitgen est expédié au Brésil pour six mois, « pour l'éloigner ». Sa fille Elisabeth Teitgen témoigne : « Il restera deux ans sans traitement, avec cinq enfants à charge ». Avant finalement d'intégrer en 1960 le conseil d'Etat, « son rêve ». « Là, il était tenu au devoir de réserve », lâche Emmanuelle Jourdan. Cela ne l'empêchera pas d'apporter son témoignage à charge dans des procès comme l'affaire Audin et Jeanson. Isabelle GÉRARD Source : L’Est Républicain, Isabelle Gérard, 19/03/2012 Pour cela, il n’hésite pas à défendre l’usage de la torture par l’armée française et la police, en déclarant par exemple le 7 juillet 1957 à Alger devant des anciens combattants : - sont responsables de la résurgence du terrorisme, qui a fait à Alger, ces jours derniers, vingt morts et cinquante blessés, les exhibitionnistes du cœur et de l’intelligence qui montèrent la campagne contre les tortures. Je les voue à votre mépris.4

- (lien source https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lacoste)

Biographie de Paul TEITGEN

================================================== André Gazut – Histoire Source : Youtube Source : Youtube ================================================== André Gazut : Apprendre à dire non ! Source : Youtube Source : Youtube |