vendredi 20 mai 2016

1920 L'amiral Koltchak Ennemi Principal Des Bolcheviques Trahi Par Un Général Français

Les scandaleux tribunaux d’arbitrage internationaux (reprise)

Les scandaleux tribunaux d'arbitrage internationaux (reprise)

| Alors que la France promeut l'arbitrage privé au sein de l'Europe, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'il représente, comme évoqué il y a 18 mois : C'est une terrible invention des années 1990 : des cours internationales d'avocats d'affaire qui jugent les contentieux entre les entreprises et les Etats, mis sur le même plan. Malgré l'opposition de l'opinion, leur rôle s'étend tellement que même The Economist a fini par s'en émouvoir ! Pourquoi il faut s'y opposer « Au revoir les protections environnementales européennes. Au revoir à la sécurité sociale britannique. Au revoir, pour cette raison, à la capacité, pour les électeurs dans les démocraties souveraines de déterminer la sorte de pays dans lequel ils souhaitent vivre. Toutes ces choses sont condamnées, à cause d'une clause obscure dans les accords de libre-échange que l'UE a négocié avec les Etats-Unis sur les Règlements des Différends entre Investisseurs et Etats (RDIE, ou ISDS en anglais), voici ce que disent les opposants à ces accords ». Même si The Economist qualifie cela d'exagération et persiste à trouver l'idée bonne, il affirme qu'il y a une portion de vérité dans ces affirmations. Mieux, la bible des élites néolibérales cite des exemples choquants, comme celui de Philip Morris, qui a demandé des compensations à l'Australie pour sa décision d'imposer des photos de victimes de cancer du poumon sur les paquets de cigarettes. C'est aussi par ce biais là qu'une compagnie pétrolière étasunienne poursuit le Québec pour son interdiction de la fracturation hydraulique. Pire, le nombre de procédures ne cesse d'augmenter et elles restent désespéremment opaques. En effet, certaines multinationales utilisent tous les subterfuges légaux et jouent de leur implantation dans un pays qui accepte l'autorité de ces tribunaux pour pouvoir ensuite mener des actions devant ces cours. Des politiques aux abonnés absents Même The Economist juge que les entreprises « abusent » de ces procédures, ce qui en dit long sur la dangerosité démocratique de ces outils qui mettent l'ordre du monde dans un sens aberrant, où les droits des entreprises, qui ne recherchent que le profit, pour leurs dirigeants et leurs actionnaires, sont mis sur le même plan que ceux des Etats. Cette monstruosité, où les normes et règles passent avant la démocratie, a été remarquablement dénoncée par Jacques Sapir sur son blog. Et elle n'est pas nouvelle. Déjà, en 1998, dans un journal étudiant, je m'étais ému de cet aspect de l'AMI. Et heureusement, le camp des opposants l'avait emporté, enterrant ce funeste accord. Malheureusement, on voit tous les jours davantage que nous n'avions gagné qu'une bataille et que les suivantes l'ont été par les multinationales, qui souhaiteraient bien étendre le champ des possibles avec les négociations sur l'Accord transatlantique entre l'Union Européenne et les Etats-Unis, ce qu'a parfaitement décortiqué Danièle Favari dans son livre sur le sujet. L'absence complète de prise de conscience du PS et de l'UMP est absolument effarante et révèle la vacuité de ces partis. Et le FN n'a guère été exemplaire sur le sujet. Il s'agit pourtant d'une modification fondamentale de l'organisation de notre vie commune en société qui échappe à toute volonté démocratique. Merci donc à The Economist de se faire l'écho des limites de ces accords, même s'ils n'en sont pas des opposants farouches. Mais leur position indique sans doute qu'il s'agit d'accords absolument toxiques sur lesquels il faut absolument revenir. |

Les techniques et connaissances avancées de Caral inspirent les architectes modernes

Les techniques et connaissances avancées de Caral inspirent les architectes modernes

| Les architectes en quête de solutions pour une vie durable au 21ème siècle se sont penchés sur l'ancienne cité de Caral au Pérou, une merveille d'ingénierie construite il y a 5000 ans. Les bâtisseurs ont créé une ville avec des pyramides, des amphithéâtres, des bâtiments anti-sismiques et des conduits souterrains pour canaliser le vent et maintenir les foyers allumés. Tout cela avec des outils rudimentaires. Caral. Photo: ANDINA/Difusión Il s'agit du site de la plus ancienne civilisation connue en Amérique, la Civilisation de Caral ou Norte Chico. Elle s'est développée entre 3000 et 1800 avant JC et est presque aussi vieille que l'ancienne Egypte. Des architectes du monde entier se sont réunis à Caral pour chercher de l'inspiration dans ses ruines brun sable et discuter des défis auxquels font face l'humanité 5000 ans plus tard. L'Union Internationale des Archtiectes s'est réunie sur le site du Patrimoine Mondial de l'UNESCO et a signé un document, la Lettre de Caral, qui cite la ville antique comme exemple de planification urbaine durable et de vie en harmonie avec la nature. La lettre a été présentée aux pourparlers de Paris sur le climat. "Nous nous tournons vers le passé pour voir comment les civilisations s'organisaient il y a 5000 ans, pensaient à leur engagement envers la nature et appréhendaient leur vision cosmique" rapporte Jose Arispe, un des architectes qui était au Pérou, et conseiller à l'Union Internationale des Architectes. Il s'est émerveillé des prouesses techniques comme les conduits utilisés à Caral pour fournir de l'air aux feux utilisés dans les cérémonies religieuses afin de les garder allumés. Le système repose sur ce que les physiciens appellent aujourd'hui l'Effet Venturi, la réduction de la pression lorsqu'un fluide circule dans un espace restreint. "Nous redécouvrons les travaux d'architectes et d'ingénieurs de l'époque, lorsqu'il n'y avait pas d'instruments comme le niveau ou le fil à plomb. C'est de la grande ingénierie," continue Arispe. Monolithe, surnommée ""Huanca", sur le site de Caral. Les constructions dans la ville, située dans une zone d'activité sismique, disposent également de fondations flexibles, appelées "shicras", qui ressemblent à de grands paniers remplis de pierres, une technique servant à minimiser les dommages lors des tremblements de terre. Les habitants de Caral n'avaient apparemment pas d'armes ni murs d'enceinte. "C'était une culture paisible qui sert de référence pour les générations futures" ajoute Arispe. Ils ont aussi construit leur cité sur des terres arides afin de préserver le terrain fertile pour l'agriculture. "Cette société était très intéressée par le développement en harmonie avec la nature. Ils n'ont jamais occupé la vallée, et ne se sont pas implantés sur les terres productives. Les champs fertiles étaient des déités" explique l'archéologue péruvien, Ruth Shady, qui a mené les premières fouilles à Caral en 1996 et a attiré l'attention du monde sur le site. Caral se situe dans la Vallée Supe, une région semi-aride à environ 200km au nord de Lima. Le site est dominé par sept pyramides en pierre. La cité a été construite autour de deux places circulaires creuses, et les fouilles indiquent qu'il y avait des marchés réguliers qui attiraient les commerçants de toute la région. Pêcheurs et fermiers pouvaient échanger leurs biens contre des flutes faites en os de condor, ou des coquillages, provenant de contrées aussi lointaines que l'Équateur de nos jours, pour faire des colliers. Les fouilles pour en connaitre d'avantage sur l'histoire du site sont encore en cours. La cité pourrait aussi être le lieu de naissance du Quechua, qui est devenu la langue de l'empire Inca et qui perdure encore de nos jours. "C'est une civilisation parvenue de splendeur et de prestige. C'est un message pour le monde: nous pouvons vivre en harmonie avec la nature pour protéger la planète et avoir plus de respect et de relations pacifiques avec les autres cultures" ajoute Shady. Caral a été touché par une longue sécheresse aux alentours de 1800 avant JC, forçant les habitants à abandonner la région. Après leur départ, la cité fut ensevelie sous le sable. Source: Derniers articles sur le Pérou: |

URL: http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2016/05/les-techniques-et-connaissances.html

Bruxelles confirme que la zone euro possède une politique économique : l’austérité, par Romaric Godin

Bruxelles confirme que la zone euro possède une politique économique : l'austérité, par Romaric Godin

| Source : La Tribune, Romaric Godin, 12/05/2016  ean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, avait promis de ne pas recourir à “l’austérité stupide”. Vraiment ? (Crédits : FRANCOIS LENOIR) Ce que Bruxelles compte faireMais les autorités européennes ne s’en tiennent pas à la seule Grèce. Selon les informations publiées sur les sites bruxellois Euractiv et Politico et dans le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, l’Espagne et le Portugal devraient faire face à de nouvelles exigences de Bruxelles sur le plan budgétaire. Le collège des commissaires mardi 10 mai se serait mis d’accord sur ce principe. Les budgets espagnols et portugais avaient été validés avec des réserves lors du semestre européen et la Commission estime désormais que les deux pays n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour réduire leur déficit et le ramener dans les clous du « pacte de croissance et de stabilité » qui prévoit un déficit public inférieur à 3 % du PIB. En théorie, Bruxelles pourrait proposer d’infliger aux deux pays des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 0,2 % du PIB. Mais elle pourrait aussi décider de nouvelles mesures de correction, en donnant « une dernière chance » aux États concernés. Apparemment, la Commission n’a pas encore décidé de la voie à suivre. Mais une chose est certaine : selon les nouvelles règles européennes, le Conseil européen doit, pour « casser » la décision de la Commission disposer d’une majorité qualifiée deux deux tiers, ce qui donne beaucoup de poids à Bruxelles. Le cas portugaisLe cas des deux pays est un peu différent. Au Portugal, le nouveau gouvernement socialiste soutenu par la gauche radicale arrivé au pouvoir en novembre avait proposé un budget revenant sur un certain nombre de mesures d’austérité, mais en théorie dans les clous des 3 %. En février, la Commission avait contesté ce budget en doutant des prévisions de croissance de l’économie portugaise puis, moyennant des mesures supplémentaires d’austérité, l’avait validé temporairement. Elle reprendrait aujourd’hui cette validation, considérant sans doute que l’application de l’austérité n’est pas suffisante. Le cas espagnolEn Espagne, le gouvernement de Mariano Rajoy a accusé en 2015 un déficit budgétaire nettement supérieur aux attentes, 5,1 % du PIB contre 4,2 %. Le budget de 2016 qui prévoyait un retour à 2,8 % du PIB du déficit a, là aussi, été mis en doute par la Commission sur les prévisions de croissance, devient donc largement caduc. L’Espagne connaît un vide gouvernemental depuis les élections du 20 décembre et revotera le 26 juin. Il est donc difficile pour le gouvernement Rajoy de procéder à un collectif budgétaire. Pour le moment, les autorités espagnoles estiment pouvoir suivre la trajectoire budgétaire tracée, mais les Communautés autonomes (régions) contestent les réductions de dépenses qui leur sont imposées. Bruxelles estime, là aussi, que l’Espagne, n’en fait pas assez. Renforcer la position de la CommissionAvec ces interventions inédites, la Commission a évidemment un but : montrer au parlement et au Conseil européen qu’elle ne fait pas preuve de « laxisme » dans sa surveillance budgétaire. C’est pour l’équipe de Jean-Claude Juncker un élément essentiel, car de nombreuses discussions sont en cours pour établir une nouvelle réforme de la zone euro et se doter notamment d’un « ministre des Finances de la zone euro » qui, comme l’avait proposé le ministre allemand Wolfgang Schäuble cet été, pourrait être chargé de la surveillance budgétaire des Etats membres à la place de la Commission. Bruxelles montre donc les muscles pour prouver qu’elle n’est pas laxiste et qu’on peut lui faire confiance pour faire rentrer les « mauvais élèves » dans les clous. Une mauvaise lecture de la crise de la zone euroAvec cette décision, qui va donc au-devant des désirs de certains Etats membres, la Commission confirme que, pour elle, la crise de la zone euro n’est que le fruit de « dérapages budgétaires » pour éviter sa répétition, il suffit de resserrer la surveillance et de sanctionner les récalcitrants. Chacun aura un budget bien géré et il n’y aura plus de crise. Ce schéma est abondamment défendu dans la presse allemande, notamment la Süddeutsche Zeitung. Or, il s’agit largement d’une réécriture de l’histoire. La crise de la zone euro est une seconde phase de la crise financière de 2008. Plusieurs économistes ont souligné que c’était l’endettement privé et le transfert de cet endettement vers le public qui était à l’origine de la crise. L’Espagne dégageait avant la crise des excédents budgétaires. D’autres ont aussi montré que les déficits publics étaient le fruit déséquilibres structurels au sein de la zone euro, les excédents des uns étant les déficits des autres, et de la politique agressive de réduction du coût du travail en Allemagne. Bref, un pacte de stabilité qui serait strictement appliqué ne serait nullement le gage de la prospérité et de la stabilité de la zone euro. Une mauvaise réponse à la situation actuelleLa démarche est d’autant plus contestable qu’elle intervient dans un contexte délicat : la Commission vient de revoir à la baisse les prévisions de croissance des deux pays. Or, répondre à cet affaiblissement conjoncturel par de l’austérité est-elle en mesure d’inverser la tendance ? C’est évidemment le contraire qui risque de se produire. En menant des politiques déflationnistes, la Commission risque gros alors que la BCE ne parvient pas, malgré une politique de plus en plus agressive à redresser les perspectives d’inflation dans ces deux pays. Au Portugal, l’inflation est certes de positive en mars sur un an, mais elle est faible (0,5 %). En Espagne, les prix ont reculé sur un an de 0,7 % en mars. Sans vraies perspectives d’inflation, il sera difficile pour les États de se désendetter et les investissements resteront faibles. Pour désendetter un État, l’inflation est une méthode beaucoup plus efficace que la réduction rapide des déficits. Or, une réduction rapide des déficits ne peut que peser sur l’inflation en pesant sur la demande. Risques élevésRappelons qu’en Espagne, l’ampleur de l’ajustement demandé est considérable, il est inédit depuis 2012. C’est donc bel et bien à une nouvelle cure d’austérité que l’on veut soumettre un pays qui se remet à peine de la crise (le PIB par habitant n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise), qui est menacé par la déflation et l’instabilité politique et qui reste soumis à un taux de chômage considérable. Au Portugal, le risque est encore plus élevé : une sanction du budget par la Commission pourrait conduire à une dégradation du pays par l’agence canadienne DBRS. Or, cette agence est la seule à conserver une notation « investissement » au Portugal. Si DBRS relègue le pays au rang d’obligation « pourrie », alors la BCE cessera de racheter des titres portugais. Les taux du pays s’envoleront et le Portugal devra accepter les conditions de la BCE pour bénéficier d’une dérogation. La Commission prend donc le risque de déclencher une attaque des marchés contre le Portugal. La politique économique de la zone euro existeAu final, la Commission prouve qu’il existe bien une politique économique dans la zone euro et que cette politique est l’austérité. Quel que soit le risque, Bruxelles continue à répondre par l’austérité aux défis auxquels la zone euro doit faire face. Pire même, la Commission fait en sorte que les pouvoirs politiques « rentrent dans le rang. » Car c’est bien de cela dont il s’agit : enfermer le futur gouvernement espagnol dans la réduction obligatoire des déficits (et, au passage, exclure toute coalition avec ceux qui refuserait cette réduction, ce qui conduit à interdire toute alliance à gauche) et faire chuter l’actuel gouvernement portugais sur l’exclusion du « QE » de la BCE, alors même que, désormais, le président de la République conservateur peut à nouveau dissoudre le parlement. Sous couvert d’une application des « règles », qui se fait en réalité au cas par cas, la Commission vise bel et bien des objectifs politiques. Et confirme que l’austérité demeure la ligne politique officielle de la zone euro, alors que la politique budgétaire redevenait au niveau de la zone euro neutre pour la croissance. Ceci est logique compte tenu de l’architecture institutionnelle mise en place de 2011 à 2013 pour renforcer la surveillance budgétaire. Si, dans les mois qui viennent, le contexte international se détériore à nouveau avec la hausse des taux étasuniens et un essoufflement chinois qui se confirme et si les gains de pouvoir d’achat des ménages dus à la baisse du prix de l’énergie se réduisent ou disparaissent, Bruxelles pourrait avoir commis une de ses plus grandes erreurs politique en ce printemps 2016. La Commission confirme en tout cas n’avoir rien retenu de ses erreurs passées. Source : La Tribune, Romaric Godin, 12/05/2016 |

Arabie saoudite : « les positions de la France sont presque complètement alignées sur les nôtres »

Arabie saoudite : « les positions de la France sont presque complètement alignées sur les nôtres »

Source : à lire sur Le Monde, Christophe Ayad, 10.05.2016 Propos recueillis par Christophe Ayad  Le ministre des affaires étrangères Adel bin Ahmed Al-Jubeir parle à la presse après une réunion sur la Syrie au ministère des affaires étrangères à Paris. PHILIPPE LOPEZ / AFP Venu participer, lundi 9 mai, à Paris, à la réunion des « affinitaires », qui regroupe les pays les plus proches de l'opposition syrienne, Adel Al-Jubeir, le ministre saoudien des affaires étrangères a répondu aux questions du Monde sur la crise syrienne, sur le différend avec l'Iran et sur les relations avec Washington et Paris. […] Quel rôle jouent les Américains en Syrie ? Leur soutien à l'opposition ne semble pas très ferme. On les sent prêts à transiger sur le départ de Bachar Al-Assad… Les Etats-Unis soutiennent l'opposition syrienne politiquement et militairement. La position américaine, présentée par le secrétaire d'Etat [John Kerry], est que Bachar doit partir. La question est « comment » et « quand » ? L'avantage d'une réunion [des « affinitaires »] est d'éviter les malentendus. Par exemple, je ne pense pas que les Américains aient donné leur feu vert à un cessez-le-feu excluant Alep, comme il a été dit. Je juge les Américains à leurs actes, et ce que je vois est qu'ils continuent de livrer des armes à l'opposition syrienne. Les Etats-Unis ont essayé de se coordonner avec Moscou pour déterminer les positions de la rébellion modérée, afin d'éviter les frappes aériennes russes. Cela n'a pas marché, les Russes ont continué de viser les modérés en prétendant viser les groupes terroristes, comme Daech [acronyme arabe du groupe Etat islamique] et le Front Al-Nosra. Il a pu y avoir des incompréhensions, des problèmes de communication, mais je ne crois pas que les Américains diffèrent tant que ça du reste du groupe [des « affinitaires »]. Je juge les Américains à leurs actes, et ce que je vois est qu'ils continuent de livrer des armes à l'opposition syrienne. […] Y a-t-il un espoir de vous voir renouer les relations diplomatiques rompues avec l'Iran en janvier ? Il suffit que l'Iran cesse de s'ingérer dans nos affaires, de tuer nos diplomates, de détruire nos ambassades, d'introduire des explosifs dans notre pays ou chez nos voisins. L'Iran doit arrêter d'exporter le sectarisme, d'envoyer ses troupes dans des pays où elles n'ont rien à faire, de former des milices comme le Hezbollah au Liban, et les houthistes au Yémen. […] On reproche aussi à l'Arabie saoudite d'exporter un islam radical sous la forme de l'idéologie wahhabite. Les gens disent que le wahhabisme et le terrorisme sont les deux faces d'une même médaille. C'est un cliché et c'est faux. Al-Qaida et Daech attaquent l'Arabie saoudite, ce sont nos ennemis. Nous avons mis en place des programmes de déradicalisation, nous avons passé au crible nos livres, nos mosquées, nos hommes de religion et nos fondations religieuses. L'année dernière, nous avons arrêté 700 personnes pour appartenance à Daech. Nos forces de sécurité meurent dans ces opérations. Penser que nous finançons et promouvons l'idéologie des gens qui veulent nous détruire est absurde.

Comment se fait-il que la relation franco-saoudienne n'ait jamais été aussi forte que sous François Hollande, un président socialiste ? En 1990, François Mitterrand, un socialiste, a envoyé des troupes pour aider à libérer le Koweït. En 2003, Jacques Chirac, un conservateur modéré, a dit non aux Américains sur la guerre en Irak, comme nous. Le président de la France, quel qu'il soit, est important pour nous. La France a eu un rôle spécial au Levant et en Afrique du Nord. Nous avons avec elle des relations très fortes, commerciales, militaires, de sécurité, économiques. Ses positions, sur tous les sujets, Israël et la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Yémen, sont presque complètement alignées sur les nôtres. Christophe Ayad Source : à lire sur Le Monde, Christophe Ayad, 10.05.2016 |

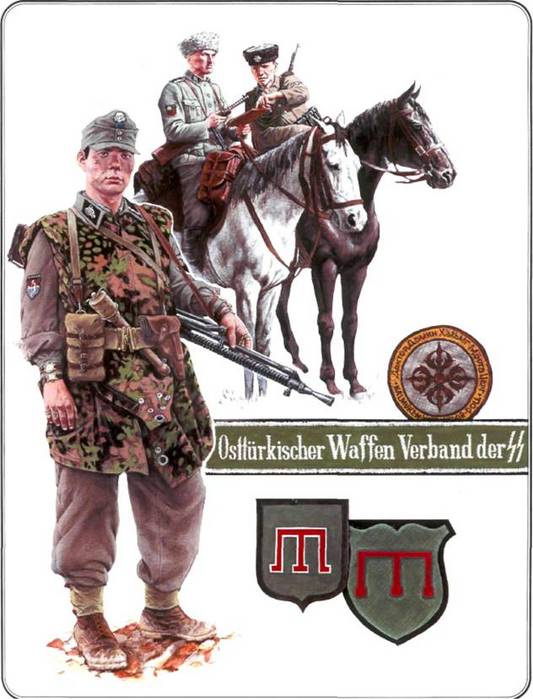

Au fait, pourquoi les tatars de Crimée ont-ils été déportés ?

Au fait, pourquoi les tatars de Crimée ont-ils été déportés ?

Source : Russie Politics, 19-05-2016 A l’occasion de la victoire à l’Eurovision de la chanson de Jamala “1944” officiellement consacrée à la déportation des tatars de Crimée par le pouvoir soviétique, j’ai trouvé surprenant de voir de longs passages consacrés à leurs souffrances, mais rien sur les raisons de cet acte. Comme s’il ne s’agissait que d’un pur caprice de Staline. Dont l’évocation du seul nom est suffisante en Occident pour se passer de “pourquoi”. Et lorsque l’on regarde ce “pourquoi” de plus près, il n’est pas forcément une bonne chose que l’Ukraine noire-brune lève le voile que le pouvoir soviétique de toutes ses forces avait déposé sur les crimes ignobles commis massivement par les tatars de Crimée lors de la Seconde Guerre Mondiale. Si beaucoup ont péri lors de leur déportation, ils auraient tous été massacrés par la population locale après le départ des nazis. En 1944, le pouvoir soviétique décide de déporter les petits peuples qui ont collaborés avec les nazis. Je dis bien les “petits”, car remarquez que les ukrainiens de l’ouest ont pu rester sur place et l’on y trouve les racines de la résurgeance des héros nazis aujourd’hui. Donc, les tatars sont déportés, dans des conditions inhumaines. Dans des wagons, où certains périront. Mais rappelons-nous un petit détail: nous sommes en 1944, à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, où l’URSS a mis toutes ses forces, à payé un prix considérable, a vu des milliers de villes et de villages détruits, a vu bombarder son infrastructure, ses usines. Toute la population vit dans des conditions inhumaine. C’est la guerre, ce n’est pas Nuit Debout. Un excellent article vient d’être publié en Russie sur le sujet, un article qui remet les points sur les i à ceux qui auraient la tentation de faire remonter à la surface ce qu’ils ne pourraient pas maîtriser. Je vous en propose les grandes lignes, mais vous pouvez le lire en entier ici sur le blog de Pavel Shipilin. Le pouvoir soviétique gouvernait un territoire multiculturel, multiethnique. Il maîtrisait déjà l’art de la globalisation et de l’internationalisme, découlant naturellement de ses origines révolutionnaires. Dans ce contexte, il ne pouvait se permettre de monter un peuple contre l’autre. Les crimes commis par les tatars de Crimée, par les divisions ukrainiennes de l’UPA, furent délicatement posés sur le dos des SS, les documents stockés et conservés sous le sceau secret-défense. Mais si l’on peut faire taire des papiers, l’on ne peut pas faire taire les gens. Et les habitants de Crimée, ou de Pologne, se souviennent parfaitement des crimes des uns et des autres. La frontière entre l’Ukraine et la Pologne devait permettre de gérer le conflit potentiel, mais il n’y avait pas de frontière à l’intérieur de la Crimée. Les ukrainiens de l’ouest sont restés, les tatars déportés. L’auteur de l’article donne les liens vers les informations concernant ces crimes. Par exemple, ici, sur les tatars de Crimée qui ont servis dans les rangs nazis. Photo d’époque: Certains Tatars comme on ne les montre pas…En 1939, ils constituaient moins de 20% des populations de la presqu’île. Lors de la guerre, ils furent appelés, comme chaque citoyen soviétique, à servir dans les rangs de l’armée rouge, mais la désertion revêtait un caractère massif chez eux, presque la totalité a déserté dès 1941. Les allemands surent utiliser ce trait de caractère. Ils aidèrent à “protéger” les villes de Crimée avec les nazis contre les “attaques des partisans”. Et l’armée allemande en avait besoin car comme l’écrivait le feld maréchal Von Manstein, un important mouvement de partisans s’est immédiatement formé en Crimée dès l’occupation nazie, car à part les tatars, il y avait aussi des russes. Tout est dit. Leur loyauté au Führer fut constante et sans défaut jusqu’à la défaite de l’Allemagne, comme le montre les différents documents des réunions des comités de tatars. Mais non seulement, les tatars “protégeaient” la population contre les partisans, mais ils ont également commis des crimes atroces justement contre cette population, leurs voisins. Prenons un exemple, la destruction totale du village criméen de Laki. Vous ne le trouverez plus sur la carte, il a été rayé avec sa population par les tatars de Crimée, alors qu’il était un des plus vieux village de la région, les premières traces remontant au VIe siècle. Le 23 mars 1942, les SS aidés de leur contingent local tatare, ont détruit tous les bâtiments, l’école, les magasins, les maisons, et brûlé les habitants. 16 femmes, les personnes âgées et les enfants. Une balle dans la tête, puis les corps ont été mis dans une fosse, arrosés d’essence et brûlés. L’on peut donner d’autres exemples de cruauté, ils sont nombreux, mais la situation est claire. Alors maintenant imaginez ce que va faire la population lorsque les allemands partent? Dès que le pouvoir soviétique tournera la tête. Sans faire le tri entre les coupables et les innocents, ce sont tous les tatars de Crimée qui étaient en danger. Et dans un pays multiethnique, ce n’est pas possible, sauf à faire exploser le pays. Car, il y aura aussi la haine des polonais contre les ukrainiens pour, notamment, les crimes commis contre la population polonaise dans le village de Lipniki. Ce village avait été pris par les polonais aux ukrainiens dans les années 20-30, tout d’abord, et avaient renvoyé la population ukrainienne. Lorsque les ukrainiens de l’UPA, accompagnant l’armée nazie, avaient repris le village, ils ont massacré, dépecé, démembré, brûlé, torturé les polonais qui y vivaient. Le futur cosmonaute polonais y a perdu 12 membres de sa famille, son grand frère lui a raconté ce qui s’était passé. Le pouvoir soviétique a donc déporté le peuple tatar. Oui, par là même lui a laissé la vie sauve. Après, ce que ce peuple en a fait, c’est de sa responsabilité. Mais les tatars qui ont combattu l’ennemi ont été décorés comme héros de l’Union soviétique, et ils ne purent rentrer sur leurs terres, car les crimes commis par les autres tatars les auraient mis en danger. Pourquoi Jamala n’en parle pas? Pour citer cet article:

Un groupe polonais a sorti une chanson qui devrait avoir, en ce sens, toutes ses chances à l’Eurovision 2017 – l’Ukraine devant se poser en héraut de la vérité historique. Il s’agit du groupe de rap Basti avec sa chanson Wroga Krew (le sang ennemi), dont voici les premières lignes: “Le sang ukrainien est le sang de l’ennemi. Je suis né polonais. Aucun des ukrainiens dans la vie ne deveviendra jamais mon frère. Conformément à l’histoire, et pas l’inverse, Je crois en la vérité, aucune propagande ne m’arrêtera.” L’Ukraine s’est engagée dans une voie dangereuse. C’est une chose sensible et très aléatoire la vérité historique. Surtout que nous avons une furieuse tendance à la simplifier pour la faire correspondre aux besoins du moment. Alors que sa complexité dépasse notre vision politique. En 2014, lors du rattachement de la Crimée à la Russie, symboliquement, le Président V. Poutine a adopté un oukase sur la réhabilitation des tatars de Crimée. Le 18 mai devient le jour commémorant la tragédie tatare. Sa déportation. La page est tournée. Il faut vivre en paix, sans oublier et sans insister. La paix est à ce prix, un équilibre précaire. A chacun sa voie, l’Ukraine en a choisie une autre, dangereuse pour elle-même. Source : Russie Politics, 19-05-2016 |

URL: http://www.les-crises.fr/au-fait-pourquoi-les-tatars-de-crimee-ont-ils-ete-deportes/

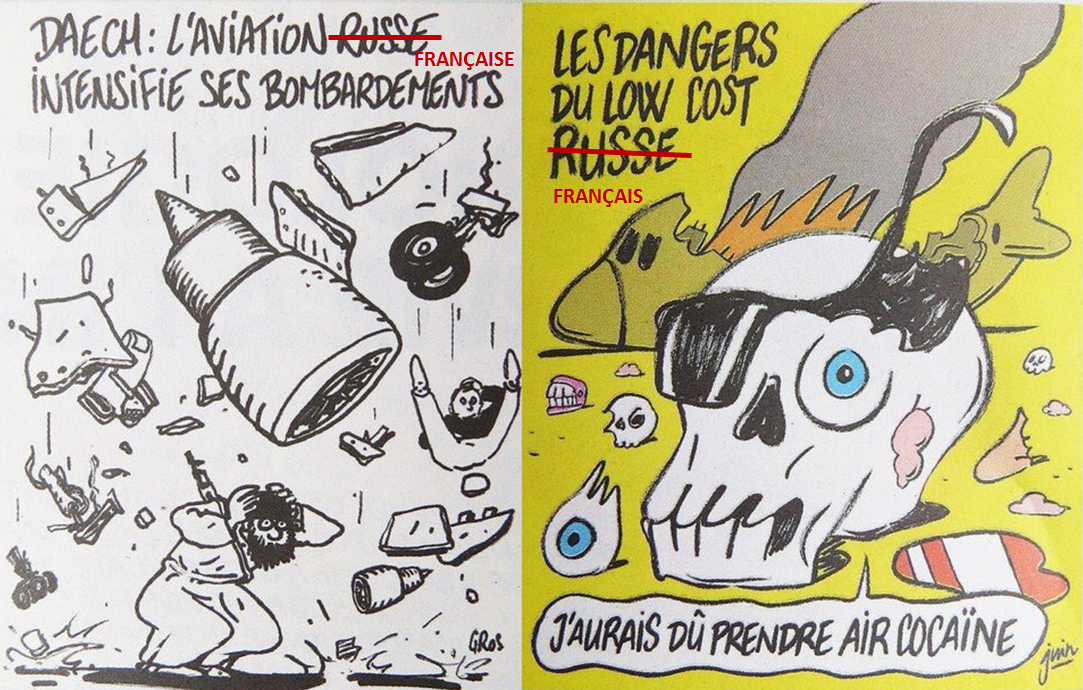

EXCLU : La prochaine “Une” de Charlie Hebdo ?

EXCLU : La prochaine "Une" de Charlie Hebdo ?

| Petit clin d’oeil à la polémique de novembre 2015 Rappelons qu’à ce stade on n’est pas sûr que ce soit un attentat – même si beaucoup de points pointent dans ce sens (l’attentat “plus probable” que l’incident technique, selon le ministre égyptien). Mais peu importe. Cela a surtout pour intérêt de nous faire ressentir en ce moment ce qu’ont ressenti les autres… Et de faire preuve de plus d’empathie et de fraternité la prochaine fois. Ou pas, notez… Mais il faut alors réagir de la même façon aux 2 séries d’images, qui doivent provoquer la même réaction sinon émotionnelle, du moins rationnelle, que cela concerne des Russes ou des Français… |

URL: http://www.les-crises.fr/exclu-la-prochaine-une-de-charlie-hebdo/