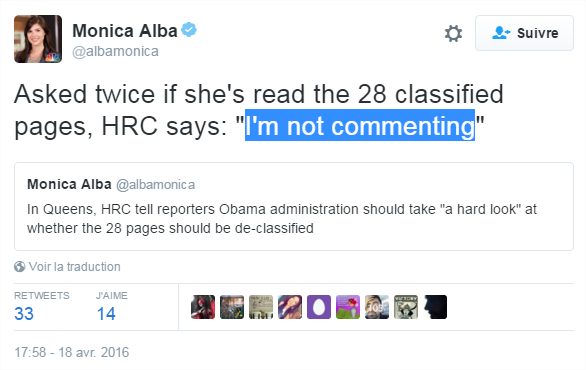

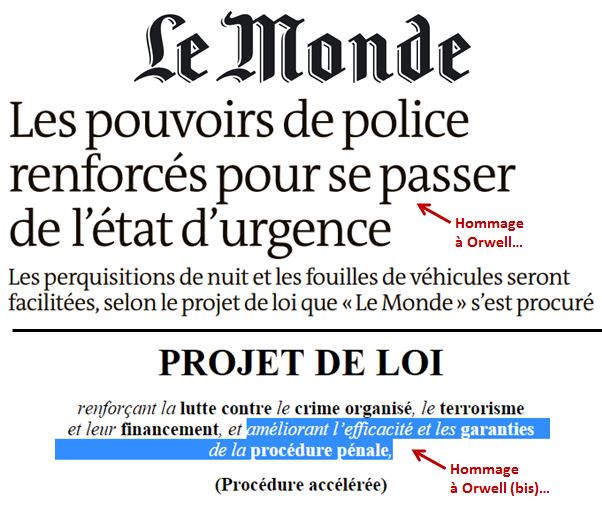

A une large majorité et quasiment sans débat, l'Assemblée nationale vient d'adopter ce 9 mars, le nouveau projet de loi de réforme pénale « renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé [1] ». Ce texte doit encore passer au Sénat et, étant en procédure accélérée, il ne doit faire l'objet que d'une seule lecture par Chambre.

A une large majorité et quasiment sans débat, l'Assemblée nationale vient d'adopter ce 9 mars, le nouveau projet de loi de réforme pénale « renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé [1] ». Ce texte doit encore passer au Sénat et, étant en procédure accélérée, il ne doit faire l'objet que d'une seule lecture par Chambre.

Le projet fait entrer dans le droit commun, des dispositions considérées comme relevant d'un droit d'exception. Ainsi, dans le texte transmis pour avis au Conseil d'Etat, le gouvernement confirme sa volonté de « renforcer de façon pérenne les outils et moyens mis à disposition des autorités administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire, mis en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence ». [2]

Un état d'urgence sans état d'urgence.

Bien que les deux textes soient en étroite relation, ce projet de loi ne doit pas être confondu avec la loi du 20 novembre 2015 qui prolonge l'état d'urgence pour une nouvelle période de trois mois, tout en renforçant les restrictions aux libertés privées et publiques, contenues dans la loi de 1955 [3], la nouvelle loi ne s'attaquant plus seulement à des actes, mais également à des intentions. Bien que les dispositions d'exception aient été, de nouveau, prolongées, le gouvernement n'a pas renoncé à réformer la procédure pénale. Il s'agit d'y inscrire des mesures liberticides autorisées par l'état d'urgence, sans que celui-ci soit déclaré. Ce dernier a pour objet de s'affranchir du principe de séparation des pouvoirs, de liquider le pouvoir judiciaire et de concentrer l'ensemble des prérogatives aux mains de l'exécutif et de la police. Le projet de réforme de la procédure pénale s'inscrit également dans cet objectif.

Le texte donne un débouché pénal aux dispositifs légaux d'espionnage des ressortissants français. Comme l'exprime l'exposé des motifs du projet de loi, « l'arsenal de prévention », mis en place par la loi relative au renseignement, [4] « doit être complété par un volet judiciaire ». [5] Grâce à celui-ci, les renseignements obtenus par les fausses antennes Imsi-catchers, par la surveillance vidéo, la captation d'image et la sonorisation d'un domicile pourront servir de base à des poursuites pénales.

Renforcement formel du procureur .

Le projet de loi renforce les prérogatives du procureur, un magistrat dépendant du pouvoir exécutif. Il s'inscrit ainsi dans une constante de l'action des gouvernements, toutes majorités confondues, celle de réduire le rôle du juge d'instruction, une fonction jugée trop indépendante par rapport à l'exécutif. Il s'agit de le déposséder de l'exclusivité de certains de ses pouvoirs, tel le contrôle des procédures d'enquêtes intrusives, afin de le confier également au procureur de la République.

Dans le texte voté par l'Assemblée nationale, le procureur devient aussi un « directeur d'enquête ». Il conduit les « enquêtes préliminaires », dans le cadre desquelles il a la faculté de renvoyer le suspect devant un tribunal. Ensuite, il porte l'accusation dans un procès qu'il a initié. Au four et au moulin, il lui reviendra également de vérifier si les « enquêtes effectuées par la police judiciaire sont bien menées à charge et à décharge ».

Dans les enquêtes placées sous la direction du procureur, l'accès au dossier est reporté à la fin des investigations. Ainsi, la personne incriminée, au moment de sa mise en cause, n'a pas les moyens de contester la légalité ou la nécessité d'une technique d'enquête. Au contraire de la procédure liée au juge d'instruction, l'accès au dossier reste non systématique. Afin de « donner de nouveaux droits » au suspect et surtout de pérenniser l'emprise du procureur sur la procédure pénale, le projet de loi introduit une réforme permettant au justiciable d'intervenir dans le processus d'enquête. Ce qui semble aller dans le bon sens se révèle en fait être une perversion du système judiciaire et des droits de la défense.

Une perversion du système pénal.

Ainsi, le projet de loi introduit une modification majeure du système pénal, le passage d'une procédure inquisitoire, centrée autour du juge d'instruction, à un système qui se rapproche de la démarche accusatoire en vogue dans les pays Anglo-saxons. Le texte prévoit d'introduire, dès le stade de l'enquête préliminaire, d'investigations de plus d'un an, un débat contradictoire avec les suspects et leurs avocats [6]. Ces derniers auraient la possibilité de demander au procureur des actes déterminés, tels que des auditions ou des expertises. L'introduction de ces nouvelles procédures fait que, comme aux Etats-Unis, seules les personnes fortunées seront en mesure de se défendre. D'ailleurs, pour les autres, le projet de loi a déjà prévu de simplifier les modalités de passage devant le juge des libertés et de la détention, afin de pouvoir les juger encore plus rapidement dans le cadre de la comparution immédiate.

Aujourd'hui, le procureur, en l'absence de tout comportement suspect et d'infraction, a la faculté d'autoriser préventivement le contrôle d'identité et la fouille de véhicules se trouvant dans un lieu précis et pour une période déterminée. Le projet de loi étend cette procédure à la fouille des bagages, alors que actuellement, celle-ci ne peut être autorisée que dans le cadre d'une perquisition. Rappelons que ces inspections ne visent pas nécessairement des personnes suspectes, mais aussi celles qui se trouvent dans un lieu déterminé. L'extension prévue par le projet augmente surtout le pouvoir des forces de l'ordre. Les fouilles auront lieu, non pas parce que les policiers ont l'indice d'un délit, mais simplement parce qu'ils ont le droit de les faire au prétexte qu'ils sont là pour éviter ou rechercher des infractions.

Éviction du juge d'instruction.

Le procureur de la République dispose ainsi de plus en plus des prérogatives jusqu'à présent réservées au juge d'instruction. Celui-ci est de nouveau écarté par le projet de loi, alors que, en France, il est déjà cantonné dans une petite fraction des affaires.

Le juge d'instruction est inamovible : il ne peut pas être déplacé par le ministre de la Justice et ne peut se voir retirer un dossier par sa hiérarchie. En ce qui concerne sa nomination, l'avis du Conseil supérieur de la magistrature s'impose, ce qui garantit également son autonomie. Ce magistrat, dont l'indépendance est statutaire, se voit enlever la spécificité de son action : décider du renvoi du prévenu devant un tribunal et enquêter à charge et à décharge et cela au profit du procureur et de la police judiciaire qui, rappelons le, dépend non du ministère de la Justice, mais bien de l'Intérieur, indiquant bien, par là, la primauté de sa fonction de maintient de l'ordre.

La surveillance vidéo, la captation d'image et la sonorisation d'un lieu ou d'un domicile étaient aussi, jusqu'ici, réservées aux informations judiciaires confiées à un juge d'instruction. Elles pourront désormais être décidées dès l'enquête préliminaire, après une simple autorisation du juge des libertés et de la détention.

Remarquons que l'augmentation des pouvoirs du procureur se fait sans une modification du statut du parquet, lui accordant un minimum d'autonomie vis à vis de l'exécutif. Même la réforme, prévue précédemment par François Hollande, garantissant que le gouvernement nomme les procureurs, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas réalisée [7].

Une police incontrôlable.

Dans les faits, le renforcement de la fonction du procureur n'existe que par rapport à celle du juge d'instruction. En ce qui concerne la police judiciaire, le contrôle de ce magistrat reste purement formel. En Belgique, devant la commission parlementaire relative à la mise en place, en 1999, de la police unique, dite « structurée à deux niveaux [8] », les procureurs ont déjà fait savoir que, une fois l'autorisation de l'enquête donnée, ils n'avaient plus le contrôle effectif de son déroulement. Cette réalité est encore plus criante en France. Le Parquet est particulièrement débordé, puisque, peu nombreux, les procureurs ont un pouvoir de quasi-juridiction et traitent la grande majorité des dossiers judiciaires. Les nouvelles prérogatives que lui donnent ce projet de loi ne pourront qu'accentuer leur surcroît de travail et rendre impossible toute surveillance du travail de la police. Cette dernière est en fait la grande gagnante de ces réformes, confirmant ainsi son rôle central dans l'exercice actuel du pouvoir d'Etat.

Une police toute puissante.

L'accroissement des pouvoirs de la police est confirmé par l'extension du cadre de la légitime défense pour les forces de l'ordre. Les policiers seront reconnus pénalement « irresponsables » s'ils font feu, en cas « d'absolue nécessité », sur « une personne ayant tué ou tenté de tuer et sur le point de recommencer ». Quant on sait qu'il existe déjà une jurisprudence leur reconnaissant la légitime défense pour avoir abattu dans dos une personne en fuite [9], on comprend que l'objet de cet article est moins de protéger les policiers de poursuites pénales que de signifier aux citoyens qu'ils peuvent être traités comme des ennemis. Un exemple extrême illustre bien cette perspective. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire où la justice avait prononcé une ordonnance de non lieu vis à vis d'un gendarme qui avait abattu de dos une personne menottée s'enfuyant d'une garde à vue. [10]

Les forces de l'ordre pourront aussi retenir une personne, même mineure, et hors la présence d'un avocat, même si celle-ci a une pièce d'identité et cela à la condition floue et hypothétique, qu'il y ait « des raisons sérieuses » de penser qu'elle a un « lien » avec une activité terroriste.

Une précédente mouture du projet allait encore plus loin, en créant un délit « d'obstruction à la perquisition ». Si cet article a été abandonné, il montre bien la volonté du gouvernement de criminaliser toute résistance à l'arbitraire de la police. Cette disposition devait faire taire les protestations, suite aux exactions lors de la vague de perquisitions autorisées par l'état d'urgence. En outre, cette ancienne version du texte indiquait que les policiers pourraient saisir tout objet ou document, sans en référer au procureur [11]. Ainsi, la police aurait été libérée du dernier élément du contrôle judiciaire, celui du procureur, d'un magistrat pourtant directement soumis au pouvoir exécutif.

Le juge des libertés et de la détention : un alibi.

Le pouvoir exécutif ne peut contrôler le travail de la police grâce au procureur. Le pouvoir judiciaire en est totalement incapable à travers l'autre figure, valorisée par le projet de loi, celle du juge des libertés et de la détention. C'est pourtant sur lui que repose la plupart des autorisations de mise en oeuvre des dispositions de la loi. Le contrôle de la légalité et de la proportionnalité des mesures ne peut qu'être formelle, car ce juge ne connaît pas le fond du dossier. Il n'a accès à celui-ci qu'au moment où il lui est remis et quand il doit prendre sa décision. Une fois l'autorisation accordée, il ne dispose d'aucun moyen lui permettant de contrôler l'action du procureur et de la police.

Statutairement, le juge de la liberté et de la détention est fragilisé. Il ne présente pas le degré d'indépendance d'un juge d'instruction, puisqu'il n'est pas nommé par décret, mais par le président de juridiction qui peut, du jour au lendemain, le décharger de ses fonction, si par exemple il refuse d'autoriser des écoutes. [12]

En matière de terrorisme et avec l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, les perquisitions de nuit seront autorisées dans les habitations et cela dès l'enquête préliminaire. Cette procédure se substitue à l'autorisation donnée par le juge d'instruction dans la phase de l'enquête proprement dite. (Dans le cadre de l'état d'urgence, elles peuvent être ordonnées par le Préfet). Désormais, les perquisitions pourront aussi avoir lieu de manière préventive, sur base de l'éventualité d'un danger, lorsqu'il s'agira « de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique » [13].

Les perquisitions de nuit dans les habitations sont banalisées. Le texte parle « d'un risque d'atteinte », sans le qualifier ni d'actuel, ni d'imminent. Il porte sur des situations très nombreuses, sur les atteintes à la vie, mais aussi à l'intégrité physique. De vagues suspicions pourront conduire à ces intrusions domiciliaires. Celles-ci deviendront généralisées, si la limitation aux seules infractions terroristes n'est que temporaire.

Perquisition informatique sans garantie judiciaire.

Le texte prévoit aussi l'élargissement des possibilités de surveillance dans les lieux publics et le recours aux IMSI-catchers, ces fausses antenne-relais qui espionnent les téléphones et les ordinateurs à l'insu de leur utilisateur. Elles captent aussi tous les portables situés dans leur rayon d'action. Il s'agit d'un dispositif massif et indifférencié de capture des données. Son usage ne sera pas limité aux seules enquêtes antiterroristes et sera renouvelable, de mois en mois, pour des périodes très larges, ouvrant la voie à une captation massive d'informations sur les ressortissants français. Il sera autorisé par le juge de la liberté et de la détention ou, « en urgence », par le procureur de la République, sachant que c'est généralement la police elle-même qui nomme le caractère urgent de la situation.

Jusqu'à présent, les IMSI-catchers pouvaient seulement être autorisées dans le cadre d'informations judiciaires, mais ont été peu utilisées par les juges d'instruction, vu le flou juridique du dispositif. La loi sur le Renseignement a légalisé leur utilisation par les services secrets.

L'article 3 du projet de loi relative à la procédure pénale prévoit aussi d'étendre la captation des données informatiques aux données archivées. Pourront être aspirées, l'ensemble des données contenues dans les appareils informatiques. Ce dispositif ne s'apparente plus à des écoutes ciblées, visant les conversations en cours et à venir, mais à une perquisition pouvant s'étendre à des données très anciennes. Cette dernière procédure présente normalement quelques garanties, telle que la présence de la personne suspectée ou celle de deux témoins, ainsi que la réalisation d'une copie sécurisée qui limite le risque de modification ou d'intervention extérieure sur les informations recueillies. Ce n'est évidemment pas le cas en ce qui concerne la captation de données. [14]

Le Préfet : un agent de l'état d'exception permanent.

Comme dans l'état d'urgence, le préfet voit son action renforcée. Le projet de réforme relatif à la procédure pénale est en étroite correspondance avec la loi du 20 novembre 2015 prolongeant l'état d'urgence qui criminalise des intentions, en lieu et place d'actes concrets. L'intentionnalité terroriste attribuée aux personnes, revenant de Syrie, est aussi au centre du dispositif de 'surveillance » autorisé par le préfet.

Aujourd'hui, les « retours de Syrie », sont judiciarisés. Les suspects sont mis en examen, écroués ou placés sous contrôle judiciaire. Désormais, les préfets pourront, pendant un mois, les assigner à résidence et leur demander, pendant trois mois, les codes de leurs téléphones et ordinateurs, les obliger à signaler leurs déplacements et leur interdire de parler à certaines personnes. Ces dispositions présentent bien les attributs d'une procédure judiciaire, mais il s'agit d'un pur acte administratif, un contrôle sans juge. Elle laisse toute la place à l'arbitraire et ne donne, à la personne suspectée, aucune possibilité de confronter les allégations portées contre elle. C'est l'intention attribuée à la personne qui est attaquée, sans que celle-ci puisse se défendre. Ainsi, comme dans l'état d'urgence, le ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, se substitue au juge d'instruction. Ce projet de loi lui donne un pouvoir de privation de liberté, en dehors de toute infraction pénale.

La criminalisation des « retours de Syrie' s'inscrit dans une procédure de double discours du pouvoir. L'ancien ministre Laurent Fabius avait publiquement déclaré, en août 2012, que 'Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur terre'. Il a remis le couvert devant les médias en décembre 2012, en affirmant, sans être poursuivi pour « apologie du terroriste [15] », que 'le Front al-Nosra fait du bon boulot'. Cette organisation djihadiste venait d'être classée comme terroriste par les États-Unis [16]. En même temps que l'affirmation de son soutient aux groupes terroristes, le gouvernement diabolise et poursuit les personnes qui auraient pu être influencées par son discours.

Le juge administratif : un contrôle en trompe l'oeil.

Le projet de loi donne au juge administratif un pouvoir de contrôle des dispositions relatives aux « retours de Syrie'. Il lui « appartient de contrôler l'exactitude des motifs donnés par l'administration, comme étant ceux de sa décision et de prononcer l'annulation de celle-ci, lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts ». Ainsi, en opposition avec le principe de séparation des pouvoirs, l'administration se contrôle elle même. De plus, la surveillance est purement formelle. Le juge administratif, au contraire du juge d'instruction et du juge de la liberté et de la détention, intervient après coup et son contrôle est aléatoire. Il n'intervient que si la personne arrêtée le saisit. Surtout, il ne dispose pas d'éléments concrets pour fonder sa décision. Il ne peut se baser que sur des documents imprécis et non sourcés : les notes blanches produites par les services de renseignement, des documents non signés, non datés et sans en-tête de service.

Sur autorisation du préfet et dans un cadre purement administratif de « prévention du terrorisme », la police pourra aussi procéder à l'inspection visuelle, à la fouille des bagages et à la visite des véhicules. Elle est ainsi libérée de l'autorisation préalable du procureur, s'il s'agit d'installations ou d'établissements déclarés « sensibles » par le préfet, dans les faits nommées comme tel par la police.

Ainsi, le texte de loi consacre « l'entrée du préfet dans le code de procédure pénale ». Mais, il s'agit d'un retour, puisque, avant que la réforme de 1993 [17] ne les lui enlève, le préfet disposait déjà de pouvoirs de police judiciaire. L'ancien article 10 du code de procédure pénale lui permettait, en cas d'atteinte à la sécurité intérieure ou d'espionnage, de jouer le rôle d'officier de police judiciaire, c'est-à-dire de faire procéder à des arrestations et à des contrôles. Cette concentration récurrente de prérogatives judiciaires aux mains du préfet indique que, au pays de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, revendiquée comme un patrimoine national, a toujours été, pour le moins, erratique.

Jean-Claude Paye

sociologue, auteur de L'emprise de l'image. De Guantanamo à Tarnac, Editions Yves Michel 2012.

Source : Le Grand Soir, Jean-Claude Paye, 28-03-2016