Cette série de 5 billets est une traduction d’un article de Jeffrey Goldberg, qui a interviewé à de multiples reprises Obama pour le rédiger. C’est une sorte de “Testament diplomatique”, où il fait le bilan des décisions les plus difficiles qu’il a dû prendre concernant le rôle de l’Amérique dans le monde. Merci aux contributeurs qui ont traduit ce très long article.

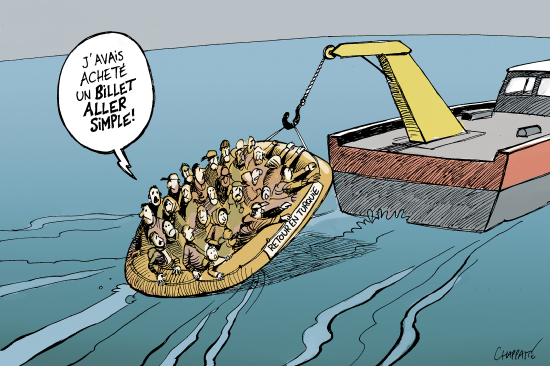

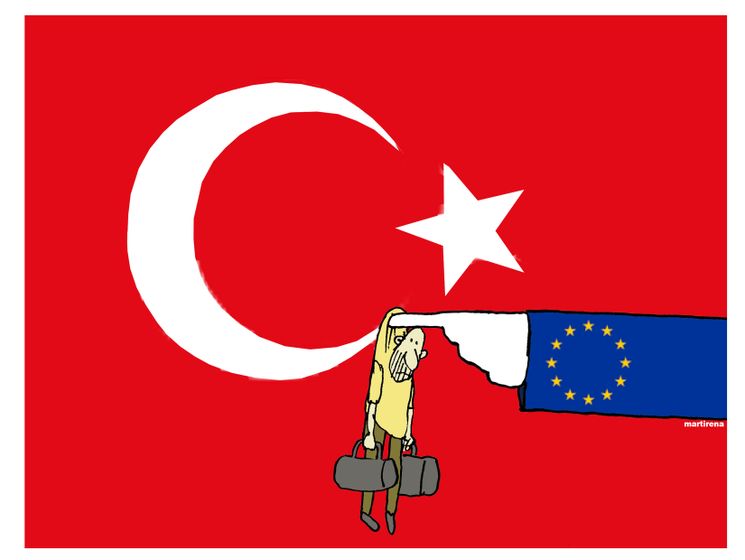

Après la prise de Mossoul par ISIS Mais plus tard dans le courant du printemps 2014, après qu’ISIS a pris la ville de Mossoul au nord-est de l’Irak, il en est venu à croire que les renseignements américains avaient échoué dans leur appréciation de la sévérité de la menace et l’inadaptation de l’armée irakienne, et sa vision changea. Après qu’ISIS a décapité trois civils américains en Syrie, il est devenu évident à Obama que vaincre le groupe était plus urgent pour les États-Unis que renverser Bachar el-Assad. Les conseillers rappellent qu’Obama aurait cité un moment clé de The Dark Knight, le film de Batman sorti en 2008, pour aider à expliquer pas seulement comment il comprenait le rôle d’ISIS mais comment il comprenait le plus large écosystème dans lequel il a grandi. “Il y a une scène au début dans laquelle les chefs de gang de Gotham se rencontrent,” aurait dit le président. “Ce sont ceux qui se sont répartis la ville. Ils étaient des voyous mais avec une sorte de sens de l’ordre. Tous avaient leur territoire. Et alors le Joker arrive et met la ville à feu et à sang. ISIS est le Joker. Il a la capacité d’embraser toute la région. Voilà pourquoi nous devons le combattre.” L’essor de l’État Islamique a renforcé la conviction d’Obama selon laquelle la situation au Moyen-Orient ne peut être réglée – pas sous son mandat, et pas pour la génération à venir. Durant un pluvieux mercredi de la mi-novembre, le président Obama est apparu au sommet de l’APEC à Manille avec Jack Ma, le fondateur de la société d’e-commerce chinois Alibaba, et un inventeur philippin de 31 ans nommé Aisa Mijeno. La salle de bal était remplie de dirigeants d’Asie, de chefs d’entreprise américains et de représentants de gouvernements de la région. Obama, qui a été chaleureusement accueilli, prononça tout d’abord un discours informel devant le podium, principalement au sujet de la menace du changement climatique. Obama ne fit pas mention du sujet qui préoccupait beaucoup le reste du monde – les attaques d’ISIS à Paris cinq jours plus tôt, qui avaient tué 130 personnes. Obama était arrivé à Manille la veille du sommet du G20 qui s’était tenu à Antalya, où Obama a tenu une conférence de presse particulièrement controversée sur ce sujet. L’équipe de presse mobile de la Maison-Blanche était implacable : “N’est-il pas temps de changer votre stratégie ?” demanda un reporter. Cela fut suivi par « Pourrais-je vous demander de répondre à vos critiques qui disent que votre réticence à entrer dans une autre guerre au Moyen-Orient, et votre préférence pour la diplomatie plutôt que pour l’usage de la force, rendent les États-Unis plus faibles et encouragent nos ennemis ? » Puis vint l’éternelle question, d’un reporter de CNN : « Excusez mon langage – pourquoi ne pouvons-nous pas nous débarrasser de ces bâtards ? » Qui fut suivie par « Pensez-vous que vous comprenez réellement suffisamment bien cet ennemi pour le vaincre et pour protéger notre patrie ? » Alors que les questions se succédaient, Obama devint de plus en plus irrité. Il décrivit longuement sa stratégie concernant ISIS, mais la seule fois qu’il exprima une émotion autre que le dédain fut lorsqu’il répondit à la controverse naissante sur la politique américaine des réfugiés. Les gouverneurs et les candidats à la présidence républicains avaient soudain demandé que les États-Unis empêchent les réfugiés syriens de venir en Amérique. Ted Cruz avait proposé de n’accepter que les Syriens chrétiens. Chris Christie avait dit que tous les réfugiés, y compris « les orphelins de moins de 5 ans », devraient être interdits de séjour jusqu’à ce qu’une procédure de contrôle digne de ce nom ait été mise en place. Cette rhétorique semblait énormément agacer Obama. « Lorsque j’entends des gens dire que, eh bien, peut-être que nous devrions admettre que les chrétiens mais pas les musulmans ; lorsque j’entends des dirigeants politiques suggérer qu’il faudrait un test religieux pour les personnes qui fuient un pays en guerre soient acceptées, » a dit Obama à l’assemblée de journalistes, « cela n’est pas américain. Ce n’est pas ce que nous sommes. Nous n’avons pas de test religieux à notre compassion. » « Les Saoudiens ne sont-ils pas vos amis ? » demanda le premier ministre. Obama sourit. « C’est compliqué. » L’Air Force One partit d’Antalaya et arriva dix heures plus tard à Manille. C’est à ce moment-là que les conseillers du président ont compris, selon un officiel, que « tout le monde avait perdu la tête à leur retour. » Susan Rice, tentant de saisir l’anxiété montante, chercha CNN sur la télévision de l’hôtel en vain, ne trouva que la BBC et Fox News. Elle basculait de l’un à l’autre, cherchant à comprendre, dit-elle durant le voyage. Plus tard, le président dira qu’il avait échoué à pleinement apprécier la peur de beaucoup d’Américains qui ressentaient la possibilité d’une attaque du style de celle de Paris aux États-Unis. La grande distance, un emploi du temps frénétique et le brouillard du jet-lag qui enveloppait le voyage présidentiel autour du monde travaillaient contre lui. Mais il n’a jamais cru que le terrorisme posait une menace à l’Amérique en adéquation avec la peur qu’il suscitait. Même durant la période en 2014 lorsqu’ISIS exécutait ses prisonniers américains en Syrie, ses émotions étaient maîtrisées. Valerie Jarrett, le plus proche conseiller d’Obama, lui a dit que les gens étaient inquiets que le groupe importe bientôt sa campagne de décapitation aux États-Unis. « Ils ne vont pas venir ici pour couper des têtes, » la rassura-t-il. Obama rappelait fréquemment à son équipe que le terrorisme prenait beaucoup moins de vies en Amérique que les armes à feu, les accidents de voiture et les chutes dans la baignoire. Il y a plusieurs années de cela, il m’avait exprimé son admiration pour la « résilience » des Israéliens face au constant terrorisme, et il est clair qu’il aurait aimé voir la résilience remplacer la panique dans la société américaine. Quoi qu’il en soit, ses conseillers mènent un combat d’arrière-garde permanent pour empêcher Obama de placer le terrorisme dans de ce qu’il considère comme sa « juste » place, sans se soucier qu’il apparaîtrait insensible aux peurs du peuple américain.

Obama et le secrétaire d’État américain John Kerry pendant une réunion avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à la Conférence mondiale sur le changement climatique (COP21), à Paris en décembre 2015. L’agacement parmi les conseillers d’Obama se répand jusqu’au Pentagone et au département d’État. John Kerry, notamment, semble plus alarmé à propos d’ISIS que le président. Récemment, lorsque j’ai posé au secrétaire d’État une question générale – le Moyen-Orient est-il toujours important pour les États-Unis ? – il répondit en parlant exclusivement d’ISIS. « C’est une menace pour toutes les personnes dans le monde, » dit-il, un groupe « ouvertement engagé à anéantir les gens de l’Occident et du Moyen-Orient. Imaginez ce qu’il se produirait si nous ne le combattions pas, si nous ne menions pas une coalition – comme nous le faisons actuellement, d’ailleurs. Si nous ne faisions pas cela, vous pourriez voir des alliés et des amis tomber. Vous pourriez avoir une migration rapide en Europe qui détruirait l’Europe, qui conduirait à la pure destruction de l’Europe, mettrait fin au projet européen, et tout le monde se mettrait à l’abri et vous auriez les années 30 encore une fois, avec le nationalisme et le fascisme et d’autres choses qui arriveraient. Bien sûr nous y avons un intérêt, un énorme intérêt. » Lorsque j’ai fait remarquer à Kerry que la rhétorique du président n’allait pas dans ce sens, il dit : « Obama voit tout cela, mais il ne tombe pas dans ce genre de piège – il pense que nous sommes sur la bonne voie. Il a intensifié ses efforts. Mais il n’essaie pas de créer l’hystérie… Je pense que le président est toujours enclin à essayer de maintenir les choses dans un bon équilibre. Je respecte ça. » Obama module son discours sur le terrorisme pour différentes raisons : Il est, par nature, “spockien” [référence au tempérament peu loquace du capitaine Spock de Star Treck, NdT]. Et il croit qu’un mot déplacé, ou un air effrayé, ou une allégation hyperbolique mal avisée, pourrait basculer le pays dans la panique. Le type de panique qu’il redoute le plus est celle qui se manifesterait par une xénophobie contre les musulmans ou en contradiction avec l’ouverture américaine et l’ordre constitutionnel. Le président est également agacé par le fait que le terrorisme continue d’enliser son programme général, particulièrement pour ce qui a trait au rééquilibrage des priorités mondiales de l’Amérique. Depuis des années, le « changement de cap vers l’Asie » a été l’une de ses priorités absolues. L’avenir de l’économie américaine est lié à l’Asie, croit-il, et le défi posé par l’essor de la Chine requiert une constante attention. Depuis ses premiers jours en poste, Obama s’est focalisé sur la reconstruction de liens parfois usés entre l’Amérique et ses partenaires conventionnels asiatiques, et il est perpétuellement à l’affût d’opportunités pour attirer d’autres nations asiatiques dans l’orbite américaine. Sa spectaculaire ouverture vers la Birmanie était une de ses opportunités ; le Vietnam et l’entière constellation des pays asiatiques du Sud-Est angoissés par la domination chinoise en sont d’autres. A Manille, durant l’APEC, Obama était déterminé à maintenir la conversation sur cet agenda, et pas sur ce qu’il voyait comme le défi pouvant être contenu présenté par ISIS. Le secrétaire à la Défense d’Obama, Ashton Carter, m’a dit il y a peu qu’Obama avait maintenu son attention sur l’Asie même lorsque la Syrie et d’autres conflits du Moyen-Orient continuaient de s’embraser. Obama pense, me dit Carter, que l’Asie « est la partie du monde où il y a le plus d’enjeux pour l’avenir de l’Amérique, et qu’aucun président ne peut s’en détourner. » Il ajouta « Il demande constamment, même au milieu de tout autre chose qui se passe, “Où en sommes-nous du rééquilibrage de l’Asie Pacifique ? Où en sommes-nous en termes de ressources ?” Il a toujours été très constant sur ce point même en période de tensions au Moyen-Orient. » Après qu’Obama a fini sa présentation sur le changement climatique, il rejoint Ma et Mijeno, qui s’étaient assis sur des chaises à proximité, lorsqu’Obama se préparait à les interviewer à la manière d’invités de talk-show – une approche qui semblait créer un accès momentané de stupéfaction, du fait de cette inversion de statuts, dans une audience non accoutumée à ce genre de comportement chez leurs dirigeants. Obama commença par poser à Ma une question sur le changement climatique. Ma, sans surprise, fut d’accord avec Obama sur le fait qu’il s’agissait d’un problème important. Obama se tourna vers Mijeno. Un laboratoire opérant dans les recoins de l’Aile Ouest (de la Maison-Blanche) n’aurait pas pu créer une personne plus spécifiquement conçue pour séduire la passion geek d’Obama que Mijeno, un jeune ingénieur qui, avec son frère, a inventé une lampe qui fonctionne à l’eau salée. “Juste pour être clair, Aisa, donc avec de l’eau salée, l’appareil que vous avez créé peut fournir – je ne me trompe pas? – de la lumière pendant environ huit heures ?,” demanda Obama. “Huit heures de lumière,” répondit-elle. Obama : “Et la lampe coûte 20$ -” Mijeno : “Environ 20$.’ “Je pense qu’Aisa est le parfait exemple de ce que l’on voit dans beaucoup de pays – de jeunes entrepreneurs arrivant avec des technologies nouvelles, de la même manière que dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique, la vieille ligne de téléphone fixe n’a jamais été installée,” dit Obama, parce que ces endroits ont directement fait le saut vers les téléphones mobiles. Obama encouragea Jack Ma à financer son travail : “Elle a gagné par ailleurs de nombreux prix et a beaucoup attiré l’attention, donc ce n’est pas comme certaines de ces publicités commerciales où vous commandez quelque chose et ça ne fonctionne jamais,” dit-il en riant. Le jour suivant, à bord de Air Force One en route vers Kuala Lumpur, j’ai fait remarquer à Obama qu’il semblait sincèrement content d’être sur scène avec Ma et Mijeno, et ensuite j’ai changé de cap loin de l’Asie, lui demandant si quelque chose au Moyen-Orient le satisfaisait. « A l’heure actuelle, je pense que personne ne peut être satisfait de la situation au Moyen-Orient, » a-t-il répondu. « Vous avez les pays qui échouent à fournir prospérité et opportunités à leurs peuples. Vous avez une idéologie violente, extrémiste, ou des idéologies propulsées par des réseaux sociaux. Vous avez des pays qui ont très peu de traditions citoyennes, aussi lorsque les régimes autocratiques commencent à s’effondrer, les seuls principes d’organisation sont sectaires. » Il continua, “Cela contraste avec l’Asie du sud-est, qui a toujours d’importants problèmes – énorme pauvreté, corruption – mais qui est constituée de personnes énergiques, ambitieuses, prêtes à l’effort, qui chaque jour s’échinent à construire des affaires et s’éduquent et trouvent des emplois et construisent des infrastructures. Le contraste est plutôt frappant.” En Asie, tout comme en Amérique latine et en Afrique, dit Obama, il voit des jeunes gens aspirés à s’améliorer, à la modernité, à l’éducation et aux richesses matérielles. “Ils ne réfléchissent pas à comment tuer des Américains,” dit-il. “Ce à quoi ils pensent, c’est comment obtenir une meilleure éducation? Comme créer quelque chose de valeur ?” Puis il fit une observation dont je réalisai qu’elle exprimait sa compréhension la plus viscérale et sombre du Moyen-Orient – pas le type de compréhension vers laquelle la Maison-Blanche s’oriente toujours dans ses annonces autour des thèmes de l’espoir et du changement. « Si nous ne leur parlons pas, » dit-il, se référant aux jeunes asiatiques, africains et d’Amérique latine, « parce que la seule chose que nous faisons est de réfléchir à comment détruire ou contenir ou contrôler les partis violents, nihilistes et malveillants de l’humanité, alors on est à côté de la plaque. » Les critiques d’Obama avancent qu’il est inefficace à contenir les violents nihilistes de l’Islam radical car il ne réalise pas la menace. Il refuse de voir la pensée de l’Islam radical à travers le prisme du « clash des civilisations » popularisé par le politologue Samuel Huntington. Mais c’est parce que, argumente-il avec ses conseillers, il ne veut pas grossir les rangs de l’ennemi. « Le but est de ne pas faire entrer de force ce conflit dans le modèle de Huntington, » a dit John Brennan, directeur de la CIA. François Hollande et David Cameron ont parlé de la menace de l’Islam radical en termes plus “huffingtonesque” et j’ai entendu que les deux hommes souhaitaient qu’Obama utilise un langage plus direct en parlant de la menace. Lorsque je le mentionnai à Obama, il dit « Hollande et Cameron ont utilisé des expressions, comme islam radical, que nous n’avons pas utilisées régulièrement dans notre façon de cibler le terrorisme. Mais je n’ai jamais eu de conversation lorsqu’ils ont dit, “Mec, comment se fait-il que tu n’emploies pas cette expression de la manière dont tu entends les républicains l’utiliser ?” Obama dit qu’il a demandé que les dirigeants musulmans fassent plus pour éliminer la menace de fondamentalisme violent. « Ce que je veux dire est très clair, » me dit-il, « c’est qu’il y a une interprétation de l’Islam nihiliste, fanatique, radicale et violente par une faction – une petite faction – à l’intérieur de la communauté musulmane qui est notre ennemie, et qu’il faut la vaincre. » Il fit par la suite une critique qui sonnait plus conforme à la rhétorique de Cameron et Hollande : « Il y a également la nécessité pour l’Islam dans son ensemble de contester cette interprétation de l’Islam, pour l’isoler, et d’ouvrir une discussion à l’intérieur de leur communauté sur la manière dont l’Islam s’intègre à une société moderne et pacifique, » dit-il. Mais il ajouta : « Je ne convaincs pas des musulmans tolérants et pacifiques à s’engager dans ce débat, sans être sensible à leur inquiétude d’être dépeints grossièrement. »

Obama et le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Washington D.C., avril 2015 Lors de rencontres privées avec d’autres dirigeants, Obama a argumenté qu’il n’y aura pas de solution globale au terrorisme islamiste tant que l’Islam ne se réconciliera pas avec la modernité et ne se soumettra pas à quelques réformes qui ont changé la chrétienté. Bien qu’il ait déclaré, de manière contestée, que les conflits au Moyen-Orient « étaient millénaires », il pense également que la fureur musulmane intensifiée de ces dernières années a été encouragée par des pays considérés comme amis des États-Unis. Dans une réunion durant l’APEC avec Malcom Turnbull, le nouveau Premier ministre australien, Obama a décrit comment il avait vu l’Indonésie glisser petit à petit d’un islam paisible et syncrétique à une interprétation plus fondamentaliste et hostile ; un grand nombre de femmes indonésiennes, a-t-il observé, ont maintenant adopté le hijab, le voile musulman couvrant la tête. Pourquoi, demanda Turnbull, que s’est-il passé ? Parce que, répondit Obama, les Saoudiens et d’autres pays du Golfe ont répandu de l’argent et un grand nombre d’imams et d’enseignants dans ce pays, dans les années 90, les Saoudiens ont massivement financé des madrasas wahhabites, des séminaires qui enseignent une version de l’islam ayant la préférence de la famille Saoud au pouvoir, dit Obama à Turnbull. Aujourd’hui, l’islam en Indonésie est plus arabe dans son orientation qu’il ne l’était lorsqu’il y a vécu, lui dit-il. “Les Saoudiens ne sont-ils pas vos amis ?” demanda Turnbull. Obama sourit : “C’est compliqué,” dit-il. La patience d’Obama envers les Saoudiens a toujours été limitée. Dans son premier commentaire d’une note de politique étrangère, pour le discours du rassemblement antiguerre à Chicago en 2002, il disait “Vous voulez un combat, président Bush ? Battons-nous pour être sûrs que nos soi-disant alliés au Moyen-Orient – les Saoudiens et les Égyptiens – arrêtent d’oppresser leur peuple, de supprimer les dissidents et de tolérer la corruption et l’inégalité.” A la Maison-Blanche de nos jours, on entend occasionnellement les officiels du Conseil de sécurité nationale d’Obama rappeler aux visiteurs que la grande majorité des pirates du 11 septembre n’étaient pas Iraniens mais Saoudiens – et Obama lui-même s’en prend à la misogynie d’État de l’Arabie saoudite, développant en privé que “un pays ne peut pas fonctionner dans un monde moderne lorsqu’il réprime la moitié de sa population.” Lors de rencontres avec des dirigeants étrangers, Obama a dit ” Vous pouvez évaluer la réussite d’une société par la manière dont elle traite les femmes.” Son irritation face aux Saoudiens éclaire son analyse des pouvoirs politiques du Moyen-Orient. A un moment donné, je lui ai fait remarquer qu’il était moins enclin que les présidents précédents à se ranger automatiquement du côté de l’Arabie saoudite dans son différend avec son grand rival, l’Iran. Il n’était pas en désaccord. « L’Iran, depuis 1979, a été un ennemi des États-Unis, et s’est engagé dans un financement étatique du terrorisme, il est une véritable menace pour Israël et beaucoup de nos alliés, et est engagé dans toutes sortes de comportements destructeurs, » a dit le président. « Et mon point de vue n’a jamais été que nous devrions jeter nos alliés traditionnels » – les Saoudiens – « par-dessus bord au profit de l’Iran. » Mais il poursuivit en ajoutant que les Saoudiens ont besoin de « partager » le Moyen-Orient avec leurs adversaires iraniens. « La compétition entre les Saoudiens et les Iraniens – qui a participé à nourrir les guerres par procuration et le chaos en Syrie, en Irak et au Yémen – exige que nous disions à nos amis aussi bien qu’aux Iraniens, qu’ils ont besoin de trouver un moyen efficace de vivre dans le même voisinage et d’instaurer une sorte de paix froide, » dit-il. « Une approche qui dit à nos amis “Vous avez raison, l’Iran est la source de tous les problèmes, et nous vous soutiendrons face à l’Iran” signifierait principalement que comme ces conflits sectaires continuent de faire rage et que nos partenaires du Golfe, nos amis traditionnels, n’ont pas la capacité d’éteindre le feu par eux-mêmes, nous devrions commencer à intervenir et utiliser notre pouvoir militaire pour régler les comptes. Et cela ne serait dans l’intérêt ni des États-Unis ni du Moyen-Orient. » Une des forces les plus destructrices au Moyen-Orient, pense Obama, est le tribalisme – une force qu’aucun président ne peut neutraliser. Le tribalisme, qui a pris forme dans le retour aux sectes, à la croyance, au clan et au village des citoyens désillusionnés par les États en déliquescence, est la source de beaucoup des problèmes des musulmans du Moyen-Orient, et c’est une autre source de son fatalisme. Obama a un profond respect pour la résistance destructrice du tribalisme – une partie de son mémoire, Dreams From My Father, questionne la façon dont le tribalisme dans le Kenya post-colonial a participé à ruiner la vie de son père – lequel prend de la distance en expliquant pourquoi il est si obstiné à éviter l’empêtrement dans les conflits tribaux. « C’est littéralement dans mon ADN d’être suspicieux vis-à-vis du tribalisme, » m’a-t-il dit. « Je comprends la pulsion tribale, et reconnaît le pouvoir de la division tribale. J’ai eu affaire aux divisions tribales ma vie durant. Au bout du compte, c’est la source de beaucoup d’actes destructeurs. » Alors que j’étais en vol vers Kuala Lumpur avec le président, je me suis souvenu d’une brève allusion qu’il avait eue au sujet de l’argument hobbesien selon lequel un gouvernement fort est un antidote à l’impitoyable état de nature. Lorsqu’Obama regarde les territoires du Moyen-Orient, ce qu’il voit c’est « la guerre de tous contre tous » de Hobbes. « Je nous vois comme servant de bras armé au Léviathan pour dompter quelques-unes de ces pulsions, » avait dit Obama. J’ai donc essayé de rouvrir cette conversation avec malheureusement une question complexe sur, entre autres, « la vision hobbesienne selon laquelle les gens s’organisent en collectivités pour conjurer leur plus grande peur, la mort. »

Joshua Earnest, au centre, et Ben Rhodes, à gauche Ben Rhodes et Joshua Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche, qui étaient assis sur un canapé à côté du bureau d’Obama dans Air Force One, pouvaient à peine cacher leur amusement quant à ma péroraison. J’ai fait une pause et j’ai dit « Je parie que si je demandais ça dans une conférence de presse mes collègues me jetteraient simplement hors de la pièce. » « Je serais vraiment intéressé par cet argument, » dit Obama, « mais tous les autres lèveraient les yeux au ciel. » Rhodes est intervenu : « Pourquoi nous ne pouvons pas avoir ces salopards ? » Cette question, déjà adressée au président par le journaliste de CNN à la conférence de Presse en Turquie, était devenue un sujet de plaisanterie pendant le voyage. Je me tournai vers le président : “Eh bien, ouais, pourquoi on ne peut pas attraper ces salauds ?” Il répondit à la première question. « Ecoutez, je ne suis pas d’avis que les gens soient intrinsèquement mauvais, » dit-il. « Je pense qu’il y a plus de bien que de mauvais chez l’homme. Et si vous regardez l’Histoire, je suis optimiste. » « Je crois que globalement, l’humanité est devenue moins violente, plus tolérante, plus saine, mieux nourrie, plus empathique, plus apte à gérer les différences. Mais c’est très inégal. Et ce qui est clairement apparu durant les 20e et 21e siècles est que le progrès que nous faisons dans l’ordre social, pour dompter nos instincts primaires et calmer nos peurs, peut très vite s’inverser. L’ordre social commence à se fissurer si les gens sont dans un état de stress profond. Et alors, le refuge est la tribu – nous contre eux, une hostilité face à ce qui n’est pas familier ou inconnu. » Il continua : « Maintenant, à travers le monde, vous voyez des endroits qui subissent des tensions sévères à cause de la mondialisation, à cause de la collision de cultures apportées par internet et les médias sociaux, à cause des pénuries – certaines seront dues au changement climatique durant les prochaines décennies – à cause de l’augmentation de la population. Et dans ces endroits, le Moyen-Orient étant la “preuve A”, la solution trouvée par beaucoup de gens est de s’organiser hermétiquement en tribu et de repousser ou d’attaquer ceux qui sont différents. » « Un groupe comme ISIS est le fruit de tous les pires instincts de cette sorte. La vision que nous sommes un petit groupe que nous définissons avant tout selon le critère de qui nous pouvons tuer car différents de nous, et tenter d’imposer une orthodoxie rigide qui ne produit rien, qui ne célèbre rien, qui est réellement le contraire de tout progrès humain – cela indique le type de mentalité qui peut prendre racine et gagner des adeptes au 21e siècle. » Donc votre appréciation du pouvoir du tribalisme vous donne envie d’en rester éloigné ?, demandais-je. “En d’autres termes, lorsque les gens disent “Pourquoi n’allez-vous pas attraper ces salauds ?,” vous reculez ?” “Nous devons déterminer les meilleurs outils pour faire reculer ce genre d’attitudes,” dit-il. “Il y aura des moments où soit parce que ce n’est pas une menace directe pour nous, soit parce que nous n’avons simplement pas les outils nécessaires pour vraiment changer la donne, tragiquement, nous devons nous retenir d’y sauter à pieds joints.” Je demandai à Obama s’il aurait envoyé les marines au Rwanda en 1994 pour stopper le génocide lorsqu’il se produisait, s’il avait été président à ce moment-là. “Etant donné la rapidité avec laquelle le massacre s’est déroulé et le temps nécessaire pour mettre en marche la machinerie du gouvernement américain, je comprends pourquoi nous n’avons pas agi suffisamment vite,” dit-il. “Maintenant, nous devons tirer les enseignements de ce qui s’est produit. Je pense en réalité que le Rwanda est un intéressant cas de figure parce qu’il est possible – ce n’est pas garanti mais possible – qu’il s’agissait d’une situation où une rapide intervention de la force aurait pu être suffisante.” Il fit un parallèle avec la Syrie : « Ironiquement, il est probablement plus facile d’affirmer qu’une force plus ou moins réduite déployée rapidement avec le soutien international aurait pu empêcher le génocide (avec plus de succès au Rwanda) qu’en Syrie actuellement, où le niveau auquel les différents groupes sont armés, avec des combattants endurcis et un soutien par tout un ensemble d’acteurs extérieurs avec beaucoup de ressources, demande un engagement beaucoup plus grand de forces. » Les représentants de l’administration Obama argumentent qu’il a une approche claire de la lutte contre le terrorisme : un drone des forces de l’air, des raids des forces spéciales, une armée de 10 000 rebelles combattant en Syrie avec l’aide clandestine de la CIA. Alors pourquoi Obama est-il maladroit lorsqu’il explique au peuple américain que, lui aussi, se soucie du terrorisme ? La conférence de presse en Turquie, lui ai-je dit « fut un moment pour vous en tant que politicien pour dire “Oui, je déteste ces salauds aussi, et d’ailleurs, je vais dégager ces salauds.” » La chose facile à faire aurait été d’assurer aux Américains en termes viscéraux qu’il tuerait les gens qui veulent les tuer. Avait-il peur d’une réaction impulsive contre une autre invasion au Moyen-Orient ? Ou est-il juste un inaltérable “spokien” ? Source : The Atlantic, le 09/03/2016 Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source.

|