Après le désenchantement, le néant. Si depuis son arrivée à l’Élysée, le nouveau pouvoir socialiste n’a de cesse de tester les bas-fonds de son impopularité, de reculades en renoncements, d’absences de courage en cadeaux aux entreprises, la situation n’est guère plus brillante dans les autres allées de la gauche. Et c’est peut-être la plus grande réussite du début de quinquennat Hollande : à force d’organiser la déception et d’agencer la résignation, personne ne semble aujourd’hui en mesure de venir lui contester son austère et amer magistère. Pourtant si nombreuses, les oppositions dans son propre camp paraissent démunies, contraintes d’observer et de se lamenter sur le champ de ruines des idéaux de la gauche française et du mouvement social en décrépitude…

Comme anesthésiées par dix ans de droite, et d’une prétendue droitisation de la société qui arrange bien les plus conservateurs (lire ici), désireux de continuer à tracer les contours du cercle de la raison dont il ne faudrait surtout pas sortir, les gauches françaises ne sont plus à la recherche du peuple, mais bien du côté de la continuité de l’État et de la haute fonction publique qui leur dicte quoi faire. Quant aux gauches qui s’opposent, faute de stratégie d’alternative crédible ou de courageuses et tangibles recherches de convergences, elles en sont réduites à commenter et contempler l’ampleur du désastre. Sous Jospin, bon an mal an, la gauche était plurielle. Sous Hollande, la gauche n’est plus rien. Et en 2013, sa désintégration a pris le tour d’un déprimant jeu des sept faillites.

Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée. © Reuters

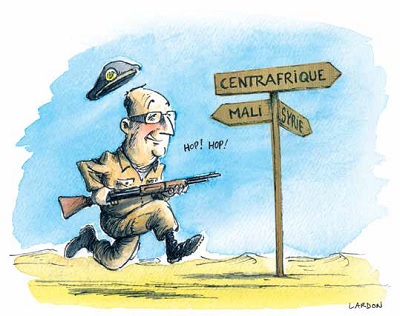

Déjà un an et demi que l’hémicycle est installé et l’on peine encore à trouver les nouveaux Peillon et Montebourg de 1997, jeunes députés ayant biberonné à autre chose que la vie interne (l’un était professeur de philosophie, l’autre avocat) et se saisissant de leurs pouvoirs parlementaires pour enquêter de façon offensive sur la situation des tribunaux de commerce ou sur les paradis fiscaux. Des initiatives, telle la lutte contre la fraude fiscale ou quand il s’est agi d’améliorer le texte de loi sur le contrôle bancaire, ont sorti certains élus de leur tétanie. Mais le quotidien parlementaire reste en 2013 plus marqué par la caporalisation que par l’autonomie conquérante face à l’exécutif. Même au moment d’émettre la bien peu audacieuse possibilité de voter l’entrée en guerre (au moment de l’épisode syrien), les parlementaires se sont montrés impuissants face aux prérogatives du chef des armées de l’Élysée. L’exemple anglais et américain a davantage renvoyé à la France son parlementarisme potiche. Et depuis, les forces françaises se sont engagées en Centrafrique, sans que personne s’insurge de l’absence d’aval de l’Assemblée.

Question moralisation et rénovation de la vie publique, la “force tranquille” est toujours de rigueur, surtout si l’on compare les timides travaux législatifs de l’année 2011 à ceux des parlements anglo-saxons (par exemple, la condamnation de députés à de la prison ferme en Angleterre, dans l'affaire des notes de frais). La commission d’enquête sur l’affaire Cahuzac a montré la faiblesse d’un camp incapable de se prononcer sur ses propres turpitudes (voir notre émission), allant même jusqu’à désigner comme rapporteur un ancien trésorier du PS, Alain Claeys, quand le financement politique du parti socialiste était l’un des enjeux sous-jacents de la commission. Sur le cumul des mandats, la résistance sénatoriale a montré l’archaïsme d’une partie des socialistes (essentiellement des proches de François Hollande). Quant à la loi sur le non-cumul, après avoir vu son application reportée à 2017, son extension à l’idée d’un non-cumul dans le temps (trois mandats consécutifs maximum) a sèchement été évacuée par le groupe socialiste (lire ici), malgré un vote majoritaire des députés de gauche en commission.

Réunion à l'Assemblée nationale, où plusieurs "clubs" et courants socialistes ont réclamé une réforme fiscale, le 2 juillet 2013 © S.A

En creux, c’est le constat le plus désolant : trop heureux de retrouver la majorité, les socialistes se sont lovés dans la culture d’acquiescement législatif que chérit d’habitude la droite. Résultat, à quelques rares exceptions près – dont la principale demeure le mariage pour tous (mais avec l'assistance médicale à la procréation abandonnée en route) –, on ne trouve pas trace d’un texte voté par l’ensemble de la gauche, au Sénat et à l’Assemblée. Une majorité introuvable, faute de se donner la peine de penser des convergences. L’exemple le plus chimiquement impur a été celui de la proposition de loi sur l’amnistie sociale. Après un compromis entre communistes, écologistes et socialistes au Sénat, avec la bienveillance de Christiane Taubira, c’est un enterrement qui s’ensuivit à l’Assemblée, avec la malveillance de Manuel Valls. Symbolique, ce refus socialiste d’accéder aux demandes du reste de la gauche s’est répété lors de la proposition de loi écologiste sur les ondes électro-magnétiques, puis sur le texte radical instituant une liste électorale unique aux européennes.

Quant aux voix divergentes internes à la majorité parlementaire, quand elles s’expriment, c’est souvent à titre individuel et sans grande coordination. Ainsi Malek Boutih au moment de la démission de Delphine Batho, Pouria Amirshahi après l’affaire Léonarda (lire ici), Isabelle Attard après le vote de la réforme des retraites (lire ici)… Souvent mentionnée dans les discussions de coulisses, l’hypothèse d’une scission du groupe socialiste, lui enlevant sa majorité absolutiste (il suffirait d’une quinzaine de départs) et obligeant à prendre en compte les avis divergents, reste d’actualité pour 2014. Mais une telle tentative court le risque de voir le groupe socialiste restant transiger avec les députés centristes, davantage que sur sa gauche. Alors cela prend pour l'instant la forme de conférences de presse occasionnelles, entre différentes nuances de gauche (durable, populaire, forte, etc.),comme en juillet dernier. Revendication commune alors : une réforme fiscale consacrant la fusion de la CSG avec l'impôt sur le revenu. Six mois plus tard, le bilan de la démarche est mitigé : si une « remise à plat fiscale » a été annoncée, on n'en connaît pas encore les contours, et elle devrait s'étaler sur tout le quinquennat…

- La disparition du PS… et de l’aile gauche socialiste

Aubry l’avait sorti du coma, il y est retombé, étouffé sous l’édredon hollandais. Comme redouté au regard de ses états de service, l’heureux désigné, Harlem Désir, n’est pas parvenu à briser son armure d’apparatchik rentré dans le rang solférinien. Inaudible et démuni face aux atermoiements d’un pouvoir qu’il soutient coûte que coûte, il a paru être investi d’une mission impossible. Quand il a fait preuve d’audace (en demandant un référendum institutionnel ou quand il exprima sa volonté de voir rentrer Léonarda et sa famille en France), il a fini de creuser sa tombe, sévèrement recadré par des éléphants aux attentes contradictoires. De plus petit dénominateur commun, il est désormais devenu un simple détonateur, fusible évident en cas de déroute confirmée aux prochaines européennes.

Dans les actes, le plus grand de ses échecs à la tête du parti est la façon dont il a “fossoyé” la plus intéressante des innovations du PS de ces dernières années : la primaire citoyenne. En organisant a minima sept consultations municipales en tout et pour tout sur le territoire, il a cassé l’élan modernisateur de la compétition présidentielle, qui avait réussi à impliquer enfin des sympathisants socialistes lassés des obscurs jeux de courant dans des sections socialistes volontairement réduites au plus petit nombre, histoire d’être le plus verrouillées possible. En préférant l’expérimentation à la généralisation, le PS d’Harlem Désir a “gadgétisé” l’outil primaire, le réduisant à un “clientélisme à ciel ouvert” à Marseille, atténuant sa légitimité au Havre, ou rendant carrément inopérant son résultat à La Rochelle (lire ici et ici). Avec le sentiment que, définitivement, ce parti socialiste préférera toujours les petits arrangements entre quelques dizaines de milliers de militants, répartis en une dizaine d’écuries, à l’ouverture audacieuse à la société mobilisée.

Harlem Désir © Reuters

Quant aux ailes gauches du PS, c’est l'hallali. Benoît Hamon et les siens, pourtant charnière essentielle dans le dispositif actuel (un ministre et une vingtaine de députés), ont mis la tête dans le sable, fidèles à une stratégie édictée lors du congrès de Toulouse : on joue la légitimité du pouvoir en place et on attend des jours meilleurs, afin de prendre le PS, et des villes (comme Montreuil ou Saint-Denis) ou la présidence de la région Île-de-France. Un pari à long terme, qui pourrait même passer par une alliance pragmatique avec Manuel Valls, à l’autre bord de l’échiquier socialiste.

De son côté, Arnaud Montebourg est lui aussi totalement rentré dans le rang, et ne fait plus entendre sa musique particulière qu’au moment de critiquer les orientations de l’Union européenne. Tout occupé à consolider son “alliance des producteurs”, et donc à parfaire son réseau patronal et syndical en vue d’échéances futures, le héraut de la rénovation socialiste, de la démondialisation et de la VIe République, se satisfait aujourd’hui sans gêne des archaïsmes institutionnels et fait avec la mondialisation, tout occupé à sa volonté réindustrialisatrice du pays, souvent synonyme jusqu’ici d’anti-écologisme parfois primaire.

Le courant Maurel/Lienemann, enfin, n’en finit plus de commenter les renoncements et de conter l’éloignement progressif du pouvoir vis-à-vis des valeurs de gauche, quitte à s’accommoder de la déprime et du fatalisme qu’elle peut engendrer. Jouant le strict jeu du parti, “Maintenant la gauche” se résout à ce que ce soit plus tard, et bataille poliment pour gagner des positions en interne. Avec un succès mitigé, Emmanuel Maurel n’étant investi qu’en deuxième position de la liste du Grand-Ouest aux européennes.

Marie-Noëlle Lienemann et Pierre Laurent, à l'assemblée des gauches, le 12 décembre 2012 © Antoine Pesch

- Le Front de gauche en capilotade

C’était l’année de tous les dangers pour le rassemblement de l’autre gauche. Pour la première fois, il n’y avait pas d’élection pour mobiliser, et la double divergence stratégique qui la traverse depuis ses débuts en 2009 avait tout pour prospérer et faire des dégâts dans ses rangs. Cette double divergence, autour du rôle et du poids des élus locaux, ainsi qu’autour de sa finalité existentielle : prendre le pouvoir par la révolution citoyenne ou l’influencer en pesant sur la majorité et en la tirant à gauche, a fini par le faire – momentanément ? – imploser.

Bien que dans les textes la proximité programmatique entre les différentes forces du Front de gauche ait été réaffirmée en début d’année, la progressive personnalisation de la rivalité entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon a mis en danger la pérennité d’un regroupement touchant les limites du cartel électoral. La préparation des municipales à Paris a symbolisé le désaccord, entre la volonté acharnée de la direction communiste à passer un accord dès le premier tour avec le PS et les surenchères verbales contreproductives de Mélenchon à l’encontre de son allié (lire ici).

Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, à Grenoble, le 25 août 2013 © S.A

Seule bonne nouvelle cette année pour le Front de gauche, la constitution d’un troisième pôle (Ensemble), regroupant communistes unitaires, alternatifs et fractions diverses du NPA et de la LCR. Avec l’espoir de sortir la gauche de gauche du face-à-face Laurent/Mélenchon, devenu aujourd’hui davantage un obstacle qu’un marche-pied à la résurrection du mouvement social. Mais rien ne dit encore que son émergence garantira la pérennité du Front de gauche.

La dynamique militante paraît sérieusement entamée, et les choix stratégiques des uns et des autres n’ont pas recueilli les résultats escomptés. L’alternative via une alliance majoritaire au cœur de la gauche, souhaitée par le PCF, s’est résumée à des assises citoyennes sans lendemain (lire ici). L’alternative via la rue et la révolution citoyenne, défendue par le PG et mise en branle le 5 mai et le 1er décembre dernier, n’a mobilisé qu’un noyau militant certes encore soudé, mais bien loin des marées citoyennes espérées.

Les élections européennes à venir pourraient alors devenir le vrai test de survie pour la gauche antilibérale post-référendum européen, qui risque de voir resurgir le spectre de la division sur fond de désaccord irrémédiable entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon (lire ici). En jeu : un retour au début des années 2000, où chacun se compte en dessous des 5 %, ou le maintien d'un attelage encore fragile, mais permettant d'obtenir plus de 10 % des suffrages.

Si les couacs et désaccords gouvernementaux auront été multiples en 2013, seule la ministre de l’écologie aura été démise de ses fonctions. Outre son alerte sur l’austérité en cours, le message de la ministre sortie au début de l’été, Delphine Batho, notamment sur le poids des lobbies dans l’entourage élyséen, aurait dû faire événement, à tout le moins débat. Il n’en fut rien, les socialistes regardant ailleurs, et les écologistes préférant se ranger derrière le successeur Philippe Martin, alors jugé plus compétent en matière environnementale, et ses promesses de transition écologique à venir.

Une rentrée habilement placée par Pierre Moscovici sous le signe du « ras-le-bol fiscal », et voilà que tous les espoirs écolos se sont fracturés, et pas même de façon hydraulique... La fiscalité écologique puis l’écotaxe ont réduit les ministres et parlementaires d’EELV, jusqu’ici fiers d’être arrivés si nombreux à ce niveau de pouvoir, au rôle de vulgaires taxeurs, punitifs des plus pauvres. Le nucléaire ne s’est jamais aussi bien porté, et l’objectif d’une réduction de la part de nucléaire à 50 % du mix énergétique en 2025 jamais aussi bien enterré. Notre-Dame-des-Landes n’a jamais été aussi proche de connaître la pose de la première pierre de son aéroport. Même les gaz de schiste sont encore dans le paysage médiatique, protégés par un moratoire fort fragile. Seul espoir des écolos : que le détail de la transition énergétique, annoncé pour le printemps 2014 par l'exécutif, soit à la hauteur des promesses passées.

Cécile Duflot et Delphine Batho, à l'Assemblée nationale © Jacky Naegelen / Reuters

L’écologie défensive (lire ici) est devenue l'occupation d’un parti qui, faute de marges de manœuvre externes, préfère s’anéantir dans les manœuvres internes, faites de rivalités et de rancœurs recuites. Après l’éviction de son secrétaire national, Pascal Durand, au terme d’une illisible révolution de palais (lire ici), puis d’un congrès pathétiquement incompréhensible (lire ici), c’est à Emmanuelle Cosse d’assumer le flambeau d’EELV (lire ici). Ou plutôt de la flammèche, tant la dynamique et l’attractivité du parti écologiste se résument aujourd’hui à ses seuls élus, quasiment aussi nombreux que ses militants mobilisés.

- Les quartiers populaires abandonnés

Si l’on repense à la marche pour l’égalité de 1983, les critiques en récupération de l’époque (adressées à SOS-Racisme et au PS de Mitterrand) pourraient faire sourire aujourd'hui. Tant il y aurait fort à parier qu’une mobilisation similaire serait aujourd’hui traitée comme un soulèvement djihadiste ou anti-républicain, mettant en danger la laïcité et prônant un insidieux communautarisme.

L’abandon de l’électorat des quartiers populaires, qui s’était fortement mobilisé derrière François Hollande en 2012, n’a eu de cesse de s’amplifier en 2013. Mesures principales du programme de Hollande, en tout cas les seules concernant les banlieues françaises, le droit de vote des étrangers et le récépissé de contrôle d’identité (lire ici) ont été sabordés sans le moindre scrupule par la majorité socialiste et écologiste. Cet été, d'Argenteuil à Trappes, des contrôles policiers d’identité sur des femmes en niqab ont dégénéré. Et à chaque fois, l'État s’est rangé derrière l’ordre républicain, sans autre réponse sur la lutte contre les discriminations (lire ici).

Même l’intégration n’apparaît plus que comme un problème. Dernière preuve en date, l’invraisemblable polémique autour des rapports commandés par Matignon (lire ici), qui ont provoqué un tollé à droite, mais aussi à l’intérieur du gouvernement. La gauche au pouvoir n’a tellement plus de courage ou de convictions pour affronter ces questions, qu’elle s’interdit même d’en débattre. Quant à la politique de la ville, celle-ci s’éloigne des banlieues dans ses critères (lire ici), et le rapport Mechmache/Bacqué (lire ici), prônant une participation citoyenne et une reconnaissance accrues des habitants des quartiers populaires, est d’ores et déjà rangé dans les tiroirs.

Le principe de laïcité a toujours plus été instrumentalisé au détriment de la seule religion musulmane, faisant monter une islamophobie de plus en plus radicalisée, dont les conséquences ont été le plus souvent niées pour les pouvoirs publics. Le gouvernement Hollande/Ayrault n’assume pas encore tout à fait dans ses discours sa conception d’une laïcité de fer anti-musulmane, mais il encourage vivement, par ses ministres Manuel Valls et Vincent Peillon, à interdire aux femmes voilées de travailler dans des crèches ou d’accompagner leurs enfants dans des sorties scolaires (lire ici).

Comme toujours, l’Europe a aussi servi d’alibi pour justifier les inactions et les passivités coupables (par exemple,en mettant « le problème rom » sur le dos des accords de Schengen). En revanche, aucune proposition de relance concrète de la dynamique institutionnelle européenne n’a été faite par la France, qui semble s’être résolue à prendre les conseils européens les uns après les autres, sans ambitions à long terme.

Angela Merkel et François Hollande avec, au centre, le Belge Elio Di Rupo, le 15 mars 2013 à Bruxelles. ©CE.

Dans un paysage social-démocrate européen à la dérive (lire ici), l’étrange pas de deux vis-à-vis de l’Allemagne merkelienne dit beaucoup de la confusion qui règne dans les têtes socialistes, dès qu’il s’agit d’orientation européenne. Certains lâchent leurs coups contre la chancelière, comme Claude Bartolone ou Arnaud Montebourg. Mais François Hollande fait dans le même temps l’éloge du réformisme de Gerhard Schroeder, à la tribune du congrès du SPD, et sous les yeux d’Angela Merkel (lire ici). Le PS français se range avec entrain derrière l’eurodéputé SPD Martin Schultz pour la présidence de la commission, pendant que le SPD fait grande coalition avec la droite allemande, même si les désaccords restent profonds.

Le débat interne du PS sur l’Europe, en juin dernier, dit bien tout le désintérêt des ténors socialistes sur le sujet. Escamoté par la grâce d’un tripatouillage dont seul le PS a le secret (lire ici), il s’est finalement réduit à une négociation sémantique nocturne, entre gauche et droite du parti, avant qu’une sombre convention nationale dévoile un texte indolore convenant à tout le monde (lire ici). Ultime illustration de cette débandade à gauche : la constitution des listes pour les européennes à venir. Le PS bricole et s’en remet à Édouard Martin, arbre magique cachant la forêt grisouille des investitures bureaucratiques. Les écolos reconduisent des sortants méritants mais ayant laissé la dynamique société civile de 2009 aux vestiaires. Le Front de gauche attend les municipales de mars pour voir s’il peut encore tenir debout aux élections de mai. Pierre Larrouturou tente bien l’aventure de la novation (avec Nouvelle donne, lire ici), propice à un tel scrutin, mais rien ne dit que ses candidatures iront au bout, au risque de rejoindre les autres coups sans lendemain tentés par le héraut des 32 heures.

Pierre Moscovici, le 7 mai 2012 © Reuters

- L’économie comme seul dogme intellectuel

Un premier semestre 2013 marqué par l’austérité et les pleins pouvoirs donnés aux entreprises, un second par le« ras-le-bol fiscal », formule initiée en propre par le ministre des finances, Pierre Moscovici, dont l'influence sur la marche du pouvoir reste une énigme (lire ici). En 2013, ceux qui rêvaient encore de « rêve français » en ont été pour leurs frais, découvrant à la place le « bricolage pragmatique », déjà revendiqué par Hollande dès 1984 (lire ici), et la République des comptables à lunettes (lire ici).

Ainsi que Mediapart l’a longuement documenté (ici et ici), pour que l’invention soit au pouvoir sous Hollande, il faudrait que les intellectuels soient dans ses arcanes. Or, point d’idéologues dans les entourages de l’État socialiste, juste des hauts fonctionnaires, obsédés par la continuité de l’État et effrayés par tout pas de côté vers l’inconnu. L’exécutif gère le tout-venant, ne voyant pas plus loin que l’horizon de la réduction des dépenses publiques et l’inversion de la courbe du chômage. Et la gouvernance socialiste de l’État s’est peu à peu résumée en une « auto-régulation exigeante » des entreprises (autre remarquable formule de Pierre Moscovici) et en des reculades en tout genre face à ceux qui refusent l’impôt.

À côté de cet économicisme forcené, privilégiant les chiffres et statistiques comme lecture première de la société, aucune idée neuve n’a surgi. Aucun grand discours élyséen n’a accompagné les réformes de l’éducation ou de la justice. Simplement des questionnements sur les compétences personnelles d’un ministre (Vincent Peillon) ou la mise en image de la rivalité entre deux autres (Manuel Valls et Christiane Taubira). Même la réforme fiscale a été annoncée dans un grand cafouillage, où le plus important semblait de savoir si le premier ministre voulait sauver sa peau, plutôt que, là encore, de mettre en scène la thématique de l’égalité, qui était pourtant le socle de la campagne électorale de François Hollande.

Cette croyance en l’économie se double d’une révérence envers la haute administration, origine de tous les maux, à en croire nombre d’élus désorientés par la situation actuelle. « Il y a trop peu de ministres qui font de la politique et ils se font bouffer par les technos », entend-on sans cesse dans les bouches socialistes. La technostructure bénéficie d’une confiance telle, qu’elle en devient intouchable. Ainsi le très sarkozyste directeur du Trésor, Ramon Fernandez, est toujours en poste, deux mois après que Jean-Marc Ayrault a annoncé son départ. La citadelle de Bercy semble plus que jamais inébranlable. À l'inverse du doute dans l'électorat de gauche, à la veille de 2014.